当サイトの一部に広告を含みます。

私は、「あたしンち」を毎日観ている。食事の支度中、あの家族がいつもいる。

今日、「劇場版あたしンち 情熱のちょ~超能力♪母 大暴走!」を観て、いつもと同じ光景に笑いながらも、胸の奥がぎゅっと締め付けられた。

母が変身し、バラが咲く。そのどれもがさみしさを抱えていて。

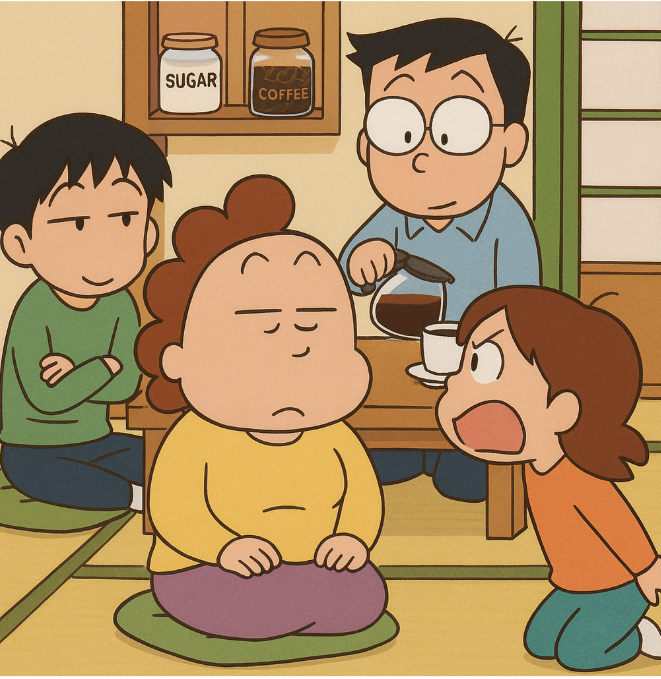

調子に乗る母、怒るみかん、間に立つ父、困るユズヒコ。

それは日常の延長のようでいて、気づけば「家族とはこういうものなのか」と考えさせられる。

鈍く痛み、どこか懐かしい時間だった。

今回は、いつもの”あたしンち”と少し異なる本作が見せた家族の矛盾と、その構造の描き方について書きたい。

母と娘はぶつかるが―

本作のうち、印象的な朝がある。

母が夜中に家を抜け出し、不良を”成敗”したうえ、自らの超能力を使って彼らの落書きを掃除した。

その結果、夜が明けてしまったお母さんを待ち受けていたのはみかんだった。

「なんで勝手なことするの!」

「朝帰りなんて信じらんない!」

次々と投げつけられる怒りの言葉。

けれど本当は、みかんは怒っていない。寂しかったのではないか。

自分に黙って外に出ていたこと、何もできず心配するしかなかった夜を。そして何より、自分の知らない場所でお母さんが何かをしていること。

彼女はこれらの気持ちを、「怒る」という形でしか出すことができなかった。

その結果、「お母さんがそのつもりなら私だって!」と思ってもいないことを口走る。

高校2年生のみかんにとってはそれが精一杯の感情表現だったのだろうが、自分の存在価値を認めてほしい母に届かず彷徨うこととなった。

沈黙は「逃げ」ではない

口論の最中、みかんは言った。

「お父さんがどれだけ心配していたかわかっているのか」と。

しかし、その言葉を聞いているお父さん本人は何も言わなかった。困ったように、ただそこにいる。

普段ならぐっすり眠っている時間に、ずっと起きて帰りを待っていたのに。

このシーンが心に残ったのは、お父さんがどちらかを肯定しようとしなかったからだ。

みかんはただ、怒っているのではない。

「なぜ心配させるのか」という気持ちを父の名に託し、ぶつけたのだ。

自らの言動を母を責める形にされた父はただ、沈黙として引き受けていた。

彼が何か言えば空気は変わっただろうが、それをすればどちらかを否定することになるだろう。

だから黙って、そこに据わっていたのではないか。

家族の中で何も言わぬことは、逃げではない。お父さんは単なる”寡黙な人”ではなく、家族のバランスを支える空白の芯なのだ。

ちゃんと見ていた

この朝、終始沈黙していたのは父だけではない。ユズヒコもそうだ。

みかんが怒鳴り、母が言い返し、父が沈黙を守る中で、ユズヒコはひと言も発しなかった。

しかしそれは、何も考えていないからではない。むしろ彼は、いつも家族の全体を見ている。

あたしンちという物語において、ユズヒコの立ち位置は絶妙だ。

自分から積極的に場を動かすことはあまりないものの、みかんの言い分に頷き、母の言葉に首を傾げ、小さな仕草で今の空気を読みながらバランスを保っている。

集団の中に1人はいる空気を壊さない存在。

このような存在は、責任を問われることは少ないが、誰からも真正面で受け止めてもらえないことがある。声を上げないことがそのまま「無感情」なわけではないのに。

けれど、本作での彼はヒーローだ。

みかんが怒りに任せて部屋を飛び出そうとしたとき、母の力が暴走し、家族や家具が宙に浮かんで大混乱となる。

その騒動を止めたのは、他でもないユズだった。

父の足を掴み、ジャイアントスイングのように回して母に投げつけ、「これがホントの投げキッス」―。

シリアスな場面がギャグに寝返り「ふふふ」と笑ってしまったが、家族を現実に戻す大事な一撃だったことに違いはない。

ユズヒコという存在は、立花家最後の調整役なのかもしれない。

家族と社会での立場

本作の中で、人の役割について考えさせられるシーンがある。

たとえば、お母さんの場合。家庭内では太陽のような存在で、誰より行動的で感情がストレート。けれど、一歩外に出た途端、大人しくなる。

超能力を手に入れ社会の役に立とうとしたのに、家族からは「外で超能力を使うな」と規制される。「母親はこうあるべき」という圧力と、母自身がもつ”期待を裏切りたくない”気持ちの板挟みが垣間見える。

そして、お父さん。家では何もしないように見えるが、いざ「お父さんが心配していた」と引き合いに出されただけで、言葉に重みが出る。普段の沈黙の価値がここで発揮される。

みかんは感情の矛先を間違えることもあるが、誰より家族の動きを察しており、母を”止める”役割を無意識に引受けている。その立ち回りは、反抗期の娘というひと言で片づけられることもある。

ユズヒコの場合、何もしていないように見えるが、肝心な場面では誰より気転が利く。

家庭内における役割と価値と、社会が与える評価とはまったく異なる。

声を出した人、動いた人、見ていた人、支えていた人。

それぞれが確かに何かをしているのに、ラベルを貼られた瞬間に歪む。

あたしンちはそれを、笑える形で見せてくれることも多い。そのうえで、自分も誰かをそんな風に見ていたのではないかと気づかせてくれるのだ。

おわりに:矛盾だらけ、それが家族なのかもしれない

母が夜中に抜け出し、みかんが激怒し、父は黙り、ユズは投げキッスを仕掛ける。

家族全員がちぐはぐで噛み合わず、しかしどこかではきちんと繋がっている。

本作を観て笑い、何だか泣きたくなったのは、「家族はこんなにもぶつかって、それでも一緒に生きている」ことに気づいたからだと思う。

怒って、泣いて、笑って、バラが咲き、牛乳を流し込む。そして最後には「おかえり」と「ただいま」がある。

家族は、うまくいかない。だが、うまくいかないからこそ誰かが踏ん張り、黙って見守り、ふざけ、笑い合いながら元に戻る。

あたしンちはそれを、「超能力」として描いた。

とんでもない設定だが、私たちが忘れているふつうの家族のリアルが生きていた。