当サイトの一部に広告を含みます。

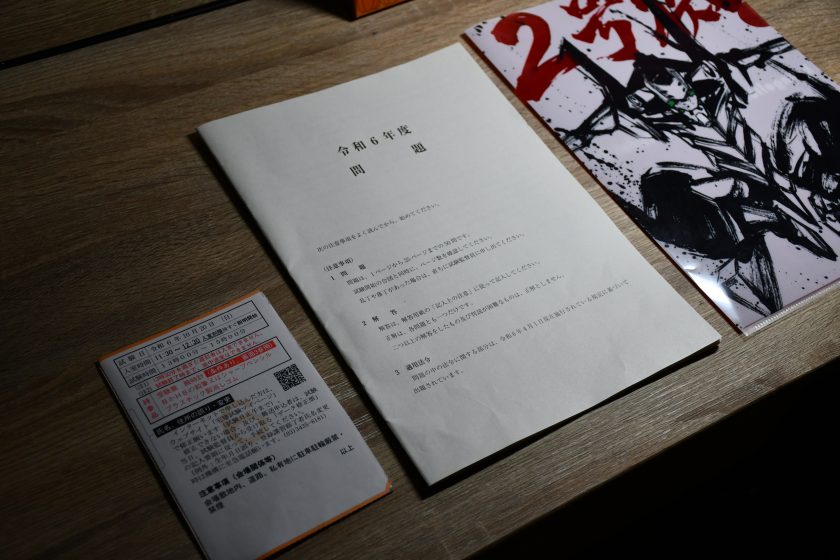

本日、令和6年度宅建試験(正式名は「宅地建物取引士資格試験」)を受けてきた。

当ページでは、試験の感想、学習期間(時間)と方法、資格塾が発表した速報をもとに採点した結果を紹介する。

※実際の合否は11月26日(火)の合格発表後に追記する。

宅地建物取引士資格試験の概要

宅建試験の概要は下記の通り。

(出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 宅建試験 | 宅建試験の概要)

実施公告

原則、毎年6月の第1金曜日に下記の方式により発表

- 官報への掲載

- 一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載

試験日

毎年1回、10月の第3日曜日において、午後1時~午後3時までの2時間

※登録講習修了者は、午後1時10分~午後3時までの1時間50分

科目・出題範囲

- 権利関係に関する出題

- 法令上の制限に関する出題

- 税その他に関する出題

- 宅建業法に関する出題

- 免除科目

出題形式

50問・四肢択一式による筆記試験

※登録講習修了者は45問

受験資格

日本国内に居住する人であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験可能※合格後の資格登録については一定要件を満たす必要あり(宅建業法第18条)

試験時間

120分

※科目免除者は110分

受験手数料

8,200円

※原則、払込後の返還には不対応

合格基準

概ね35点前後

※試験実施期間が公開するものではなく、直近に行われた試験結果より推測

宅建試験の免除制度

宅建試験では、下記の人を対象に試験問題のうち5問の解答を免除する制度がある。

- 登録講習修了試験に合格

- 登録講習終了日から3年以内

端的に言えば、一般の受験者より合格点が5点おまけされる制度で、不動産業に従事する人への適用を想定しているのだろう。

学習期間(時間)

宅建試験に向け、筆者が学習した期間をアプリ「集中」を使用し、計測した。

| 取り組んだ回数 | 685回 |

| 総時間 | 236.4h |

| 平均学習時間 | 1.5h/日 |

| 学習開始日 | 令和6年5月10日 |

合格までの目安

一般的に、合格までに必要とされる学習時間は300h程度とされる(出典:宅建の勉強時間の目安は?平均勉強期間と最短合格するための勉強法を紹介! | 資格Times)

1日の学習時間を1.5~2hで設定した場合、試験の約半年前から準備することで無理なく進められるのではないだろうか。

受験者ごとに必要時間数が異なるのは言うまでもありませんが、これらを調整し、選択することも含めて「受験」ですよね。

解答速報による自己採点の結果

令和6年10月20日(日)17:12時点において、最も多くの解答を公開していたサイトを参照した。

自己採点の結果は、35/50点だった(出典:宅建試験 解答速報 2024(令和6年度) | アガルートアカデミー)

後述する合格点数から考えると絶望的なので、あまり期待せず合格発表の時を待ちます(´・ω・`)

宅建試験の合格点数について

直近の試験概要において、令和4年・5年度は36点、令和3年度は34%、令和2年度では38点(10月実施分)となっている(出典:result.pdf)

合格点数が変動する理由は明かされていないようだが、各年度の平均点数から相対的に判断しているものと考えられる。

合格率でいうと13.1~17.9%で推移し、「高い(簡単)」とは言い難いですね。

受験までの取組

ここまで学習してきた内容・感触について勝手気ままに記述する。

学習内容について

はじめに購入した問題集に従い、下記に分類して行った。

- 宅建業法

- 権利関係・

- 法令上の制限、税・その他

そもそもだが、宅建試験は全50問。例年だと構成は下記の通りだ。

- 宅建業法…20問

- 権利関係…14問

- 土地計画法・建基法(「建築基準法」の略)等の規制法…8問

- 税法、地価公示法等…8問

特にボリュームのある宅建業法から着手するのが得策だろうし、権利関係は日常的に取り扱うことを理由に後回しにしたが、試験対策の吉凶がわかるのは、いつだって合格発表時だ。

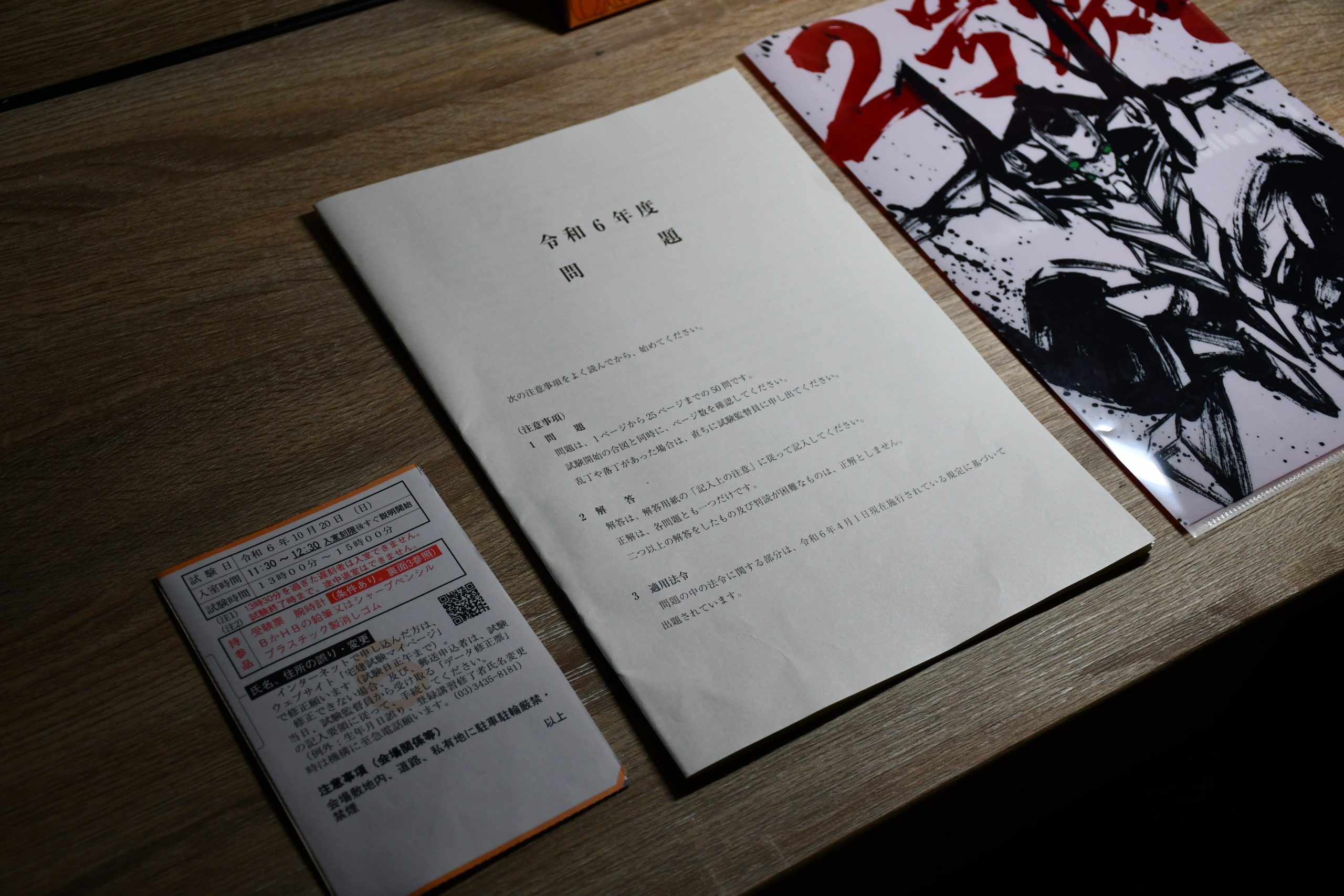

使用した資料

使用した資料は下記の2種類。

※いずれもリンク先は最新版

目聡い方ならお気づきかと思いますが…

1.テキストは購入していない

2.購入は去年なので、1年古い

という特徴があります😂

学習方法

何ら難しいことはせず、用意した問題集をひたすら回した。

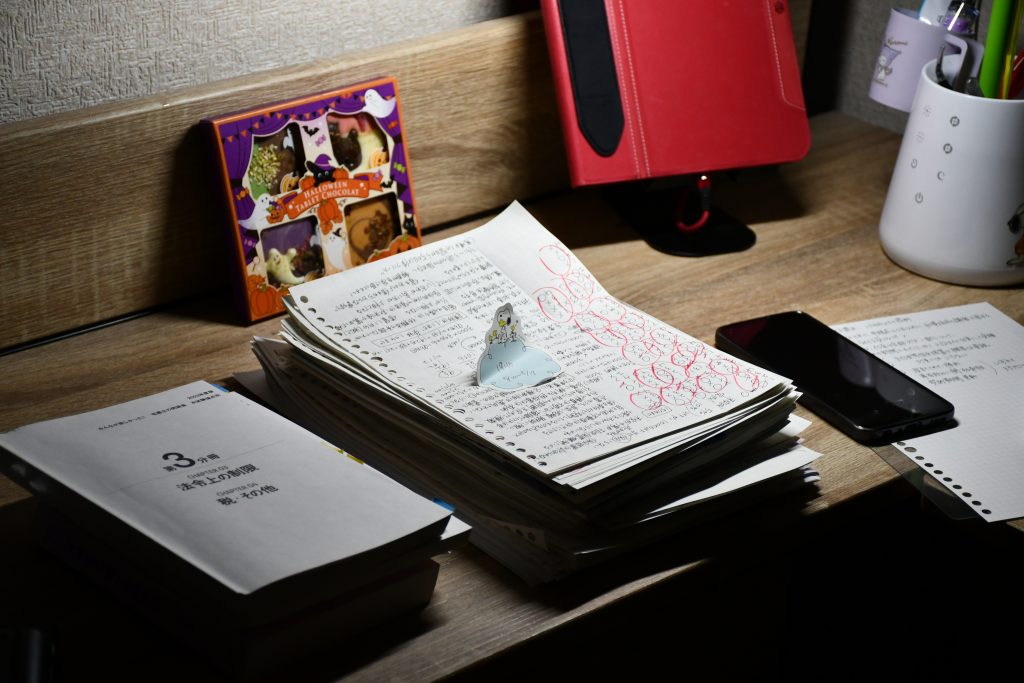

はじめの1か月はiPadで、ノートアプリ「Goodnotes6」を使用。

しかし、出来高が目に見える方がモチベーションが保てると判断し、ルーズリーフへと変更した。

それから、50問×4(四肢択一なので)=200問を2時間で解ききる必要があるため、問題集1冊を終えるのにかかった日数と時間を記録した。

今日の試験では時間だけ余裕があったので、速度対策に関しては有効だったのだろう。

受験した感想

ここからは、受験の感想を好き勝手にお話しする。

受験した感想

まずは、お疲れ様でした。

今年5月に受験したITパスポート試験以来(筆記試験でいえば昨夏の社労士試験ぶり)の国家試験で高揚しすぎた反動か、試験後はどっと疲れたというのが率直な感想だ。

肝心な試験の内容について、難易度は高くなかったように思う。

35点見込みの筆者がこんな発言をするのもおかしいが、過去問に比べ、ややこしい出題は少なかったはず。にもかかわらず、合格絶望的という何とも不甲斐ない結果にやや落ち込んでいる。

男女比と年齢

試験の概要から、合格者の男女比は概ね6:4。

合格者の平均年齢は35歳なので、筆者と同年代がメインだとわかる。

ちなみに、受験者の職業で多い順に下記の通り。

- 不動産業

- 金融業

- 建設業

- 他業種

- 学生

- 主婦

- その他

専業者に限らず合格可能性はあることがうかがえる(出典:result.pdf)

このような前知識を抱えて試験会場に向かったが、筆者の体感では、不動産業、他業種、学生の順に受験生が並び、男女比は2:8程度。

年齢について、年長者6割、同年代3割、若人が1割であった。

あくまで受験目的で足を運んでいるため、他者の年齢・性別などどうでもいいのだが、その場の雰囲気ってあるよねと思うので。

試験監督員

宅建試験の実施機関は「一般社団法人不動産適正取引推進機構」だが、恐らく、現役の宅建士で構成されているのだと思う。

このため、試験監督員はすべて宅建士である可能性が高い。

これまでに受けてきた国家試験は下記の通り。

- 行政書士試験

- 乙種危険物取扱者試験

- 知的財産管理技能検定

- ITパスポート

- 社会保険労務士試験

いずれの試験でも監督員が資格者だとすれば、最も砕けた雰囲気だったのはITパスポート試験だが、今日の宅建試験はこれに次ぐラフさであった。

無根拠な推測です😂

もちろん、国家試験らしい硬度もあった。

試験監督員の数は充分で、試験室まで迷う受験生はほぼいなかったように見えたのは、適切に配置された試験監督員のお陰だろう。

では、どこにラフさを感じたのかというと、試験監督員同士の伝達ミスと、試験前後に案内された注意事項の内容だ。

先に触れた受験生の構成についても、当該資格がどの層に需要があるかを手がかりになる。

こうした空気に触れられるところが、試験の良さだよなぁと思う。

受験の動機

最後に、筆者が宅建試験を受けた動機をお話して締めくくる。

端的に言えば、好奇心と不安解消が目的だ。

行政書士試験合格から5年、行政書士登録から3年。

今日までたくさんの方から言われてきたことがある。

「宅建試験は受けないの?」

ここに「行政書士(試験に受かった)なら余裕」と無責任なお墨付きまでいただくわけだが、行政書士試験と宅建試験は全く別物で、一方に受かれば他方も受かるといったルールは存在しない。

しかし、双方に共通する部分も多いため、行政書士試験への登竜門と考えるのは理解できる。

この発言は筆者に謎のプレッシャーと、宅建試験への苦手意識を増幅させる原因として付きまとったわけだが、行政書士業務を行う上で不動産に関わる場面もある。

例えば、農地法に基づく許可・届出や風営法に基づく許可等だ。

これらの手続を行う際、行政書士資格でも足りるのだが、単に手続に必要な知識だけでは、顧客対応が困難なこともある。

こんなときは伝家の宝刀「確認して折り返します」を繰り出すに限るが、血眼になって制度を調べるうち、筆者自身も色々気になるようになった。

これが受験を意識したきっかけである。

何かを学ぶのに動機なんてどうでも良く、合格すれば試験の得点なんてと思うのだが、自己採点の結果が絶望的なことを受け、ここは1つ、言い訳しておくかという心理がはたらいたことを懺悔しておく。アーメン。

令和6年度 宅建試験を受験した感想、学習方法まとめ

当ページでは、令和6年度宅建試験を受験した感想と学習方法をご紹介した。