当サイトの一部に広告を含みます。

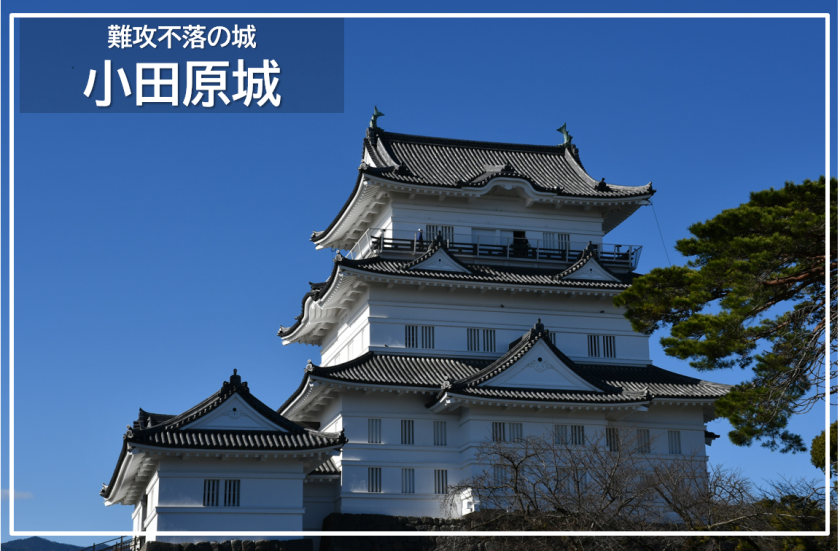

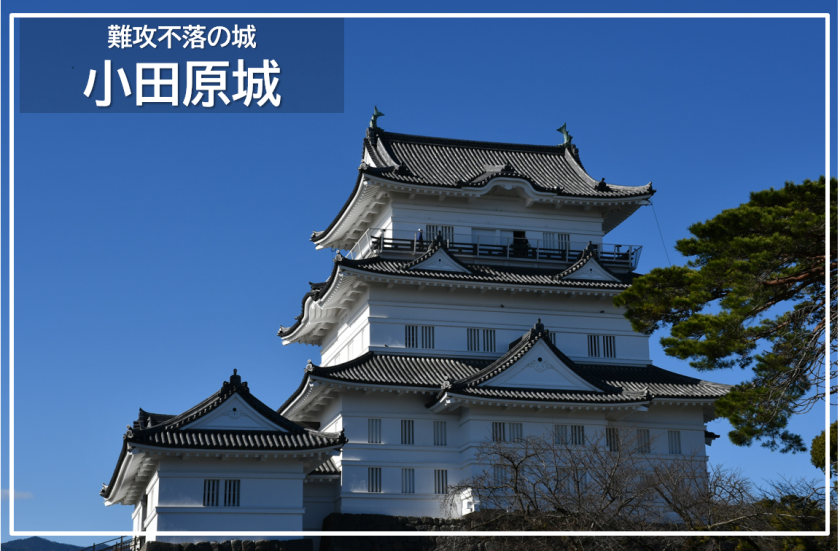

小田原城は、1500年頃に小田原北条氏の居城となり、関東支配の中心拠点として拡張整備され、最終的には日本最大の中世城郭となりました。

当ページでは、小田原城の見所、御城印、小田原城へのアクセスをご紹介します。

筆者プロフィール

小田原城(おだわらじょう)

小田原城は、室町時代に大森氏が築いた城郭を前身とし、1500年頃から100年にわたり、北条家5代で規模を拡大したお城です。

しかし、天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原攻めにより、石垣山(一夜城)をはじめ、北条市は滅亡し、戦国時代も終焉を迎えました。

このとき、徳川家康に従い大久保氏が城主となり、城の一部を破却して規模を縮小。近世城郭の姿へと改修されました。

その後、明治3年(1870年)から明治5年(1872年)までの間に、場内の多くの建物は解体され、大正12年(1923年)の関東大震災により、江戸時代の姿は失われてしまいました。

現在の小田原城天守閣は、昭和35年(1960年)に復興されたもので、昭和46年に常盤木門、平成9年に銅門、平成21年に馬出門が完成しました。

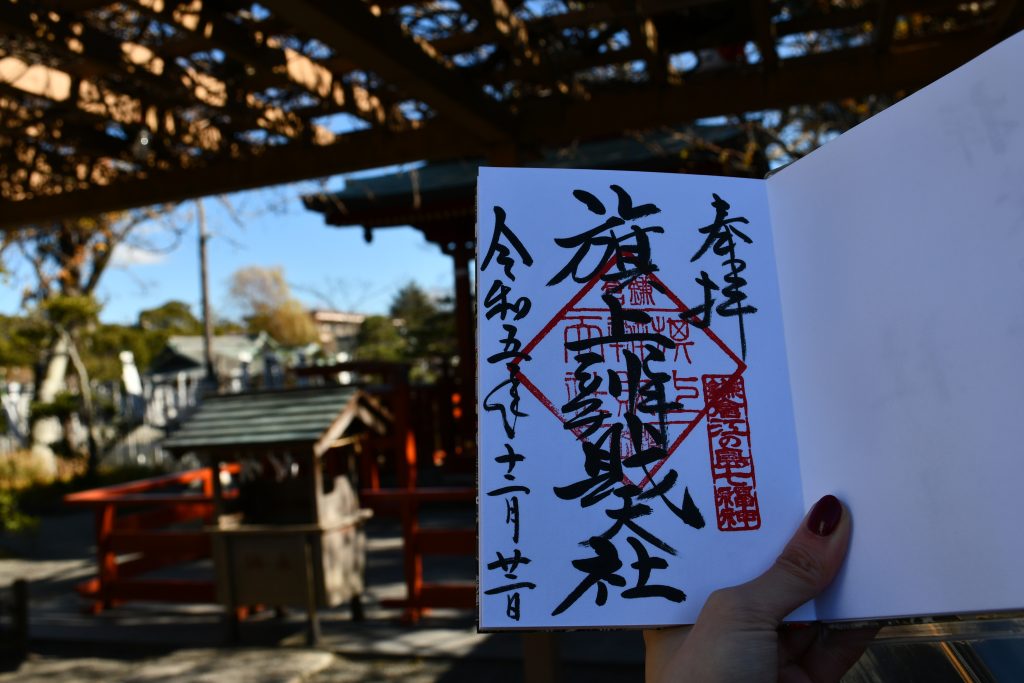

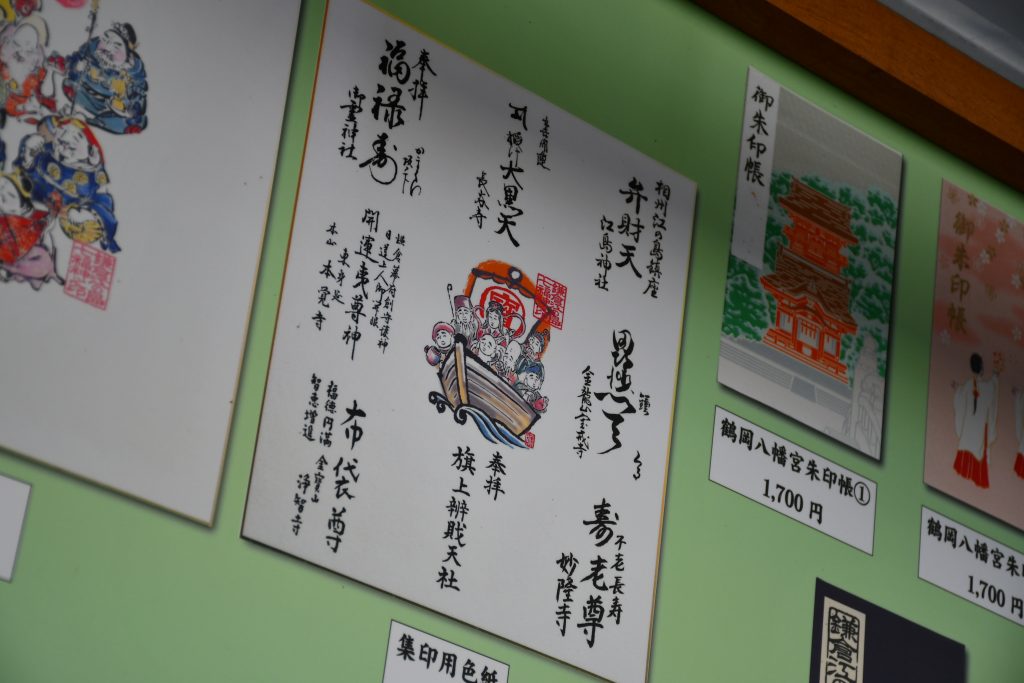

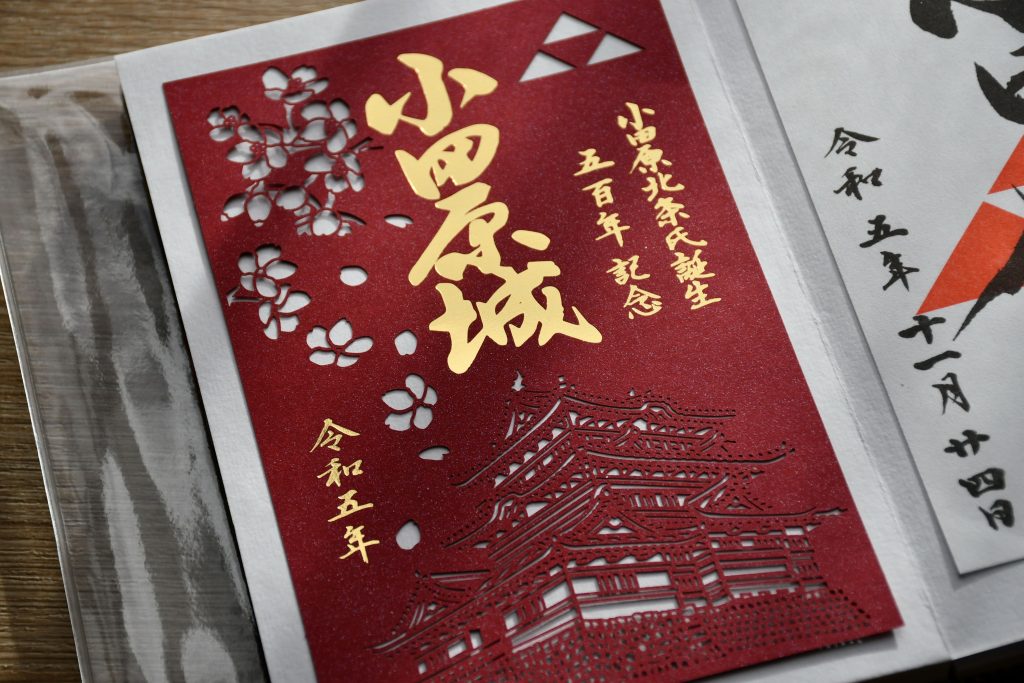

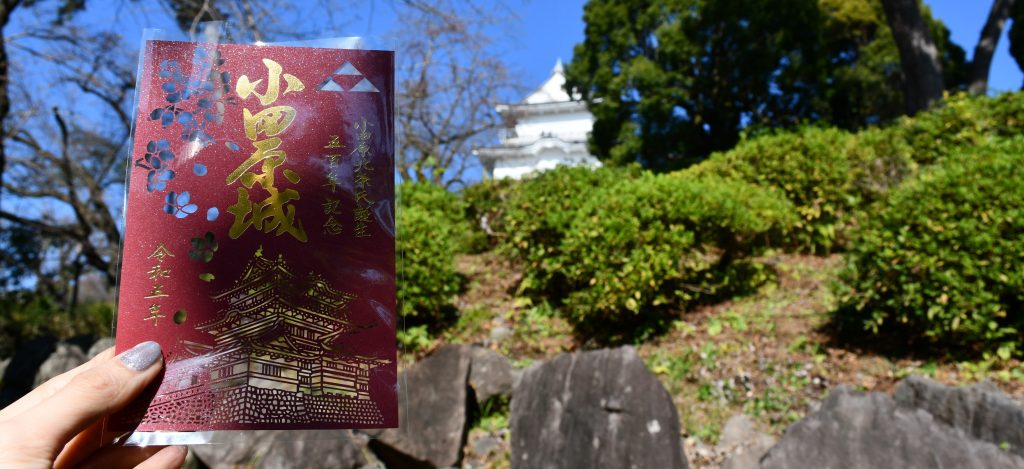

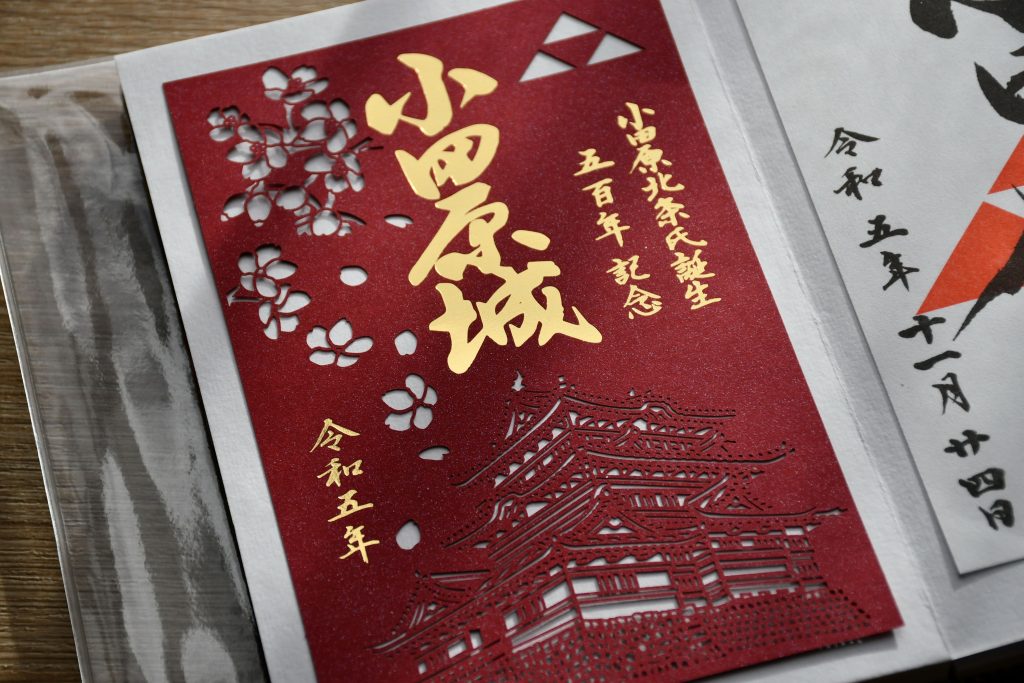

御城印

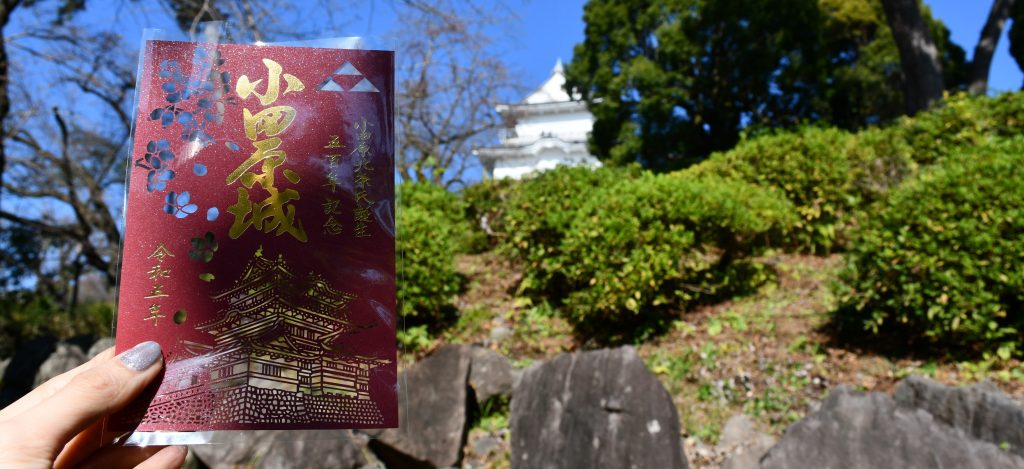

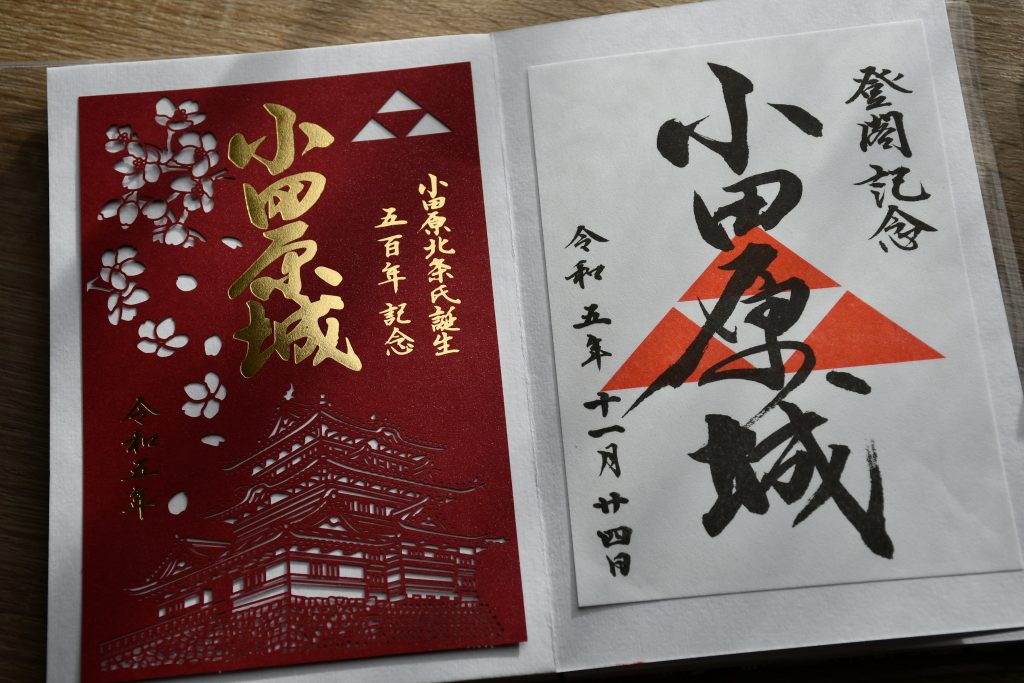

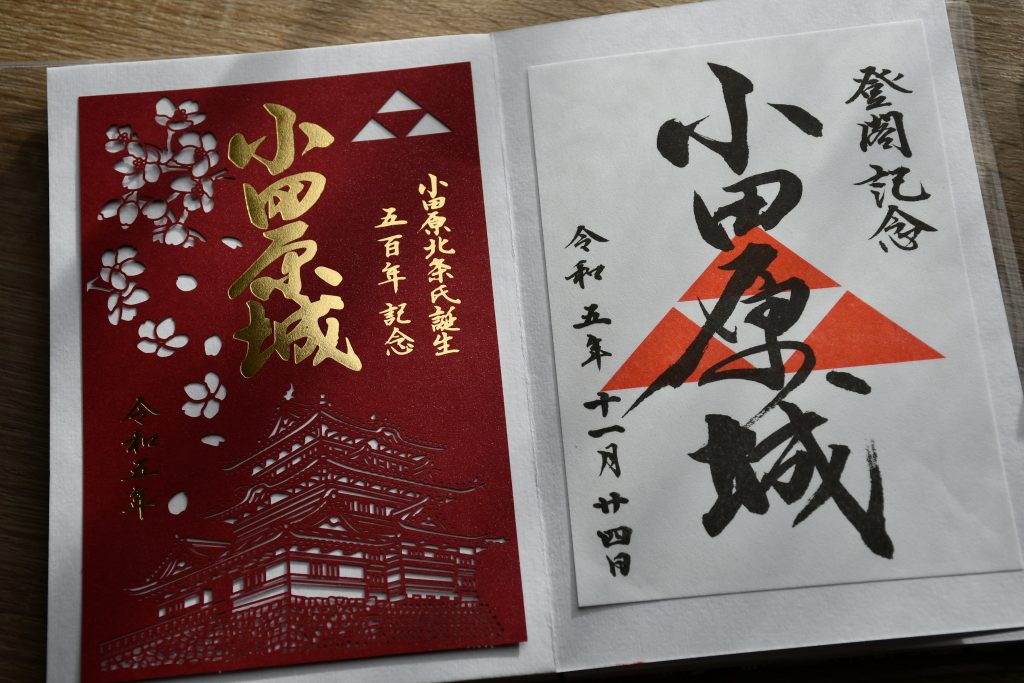

小田原城の御城印は、本丸売店(チケット販売所)にて購入できます。通常版は300円、切り絵は1,000円でした。

気を付けたいのが、登城チケットはクレジットカード、交通系IC等に対応しているものの、御城印は現金のみ対応。

以前、登城時に現金の持ち合わせがなく、今回は御城印のみ求めて来ました。

左が切り絵、右が通常

左が切り絵、右が通常

朱に金が映える

朱に金が映える

ラメ感がゴージャス

ラメ感がゴージャス

小田原城までのアクセス

次の通りです。

基本情報

住所:〒250-0014 神奈川県小田原市城内

電話:0465-22-3818

最寄り駅

JR小田原駅東口より徒歩約10分です。

小田原駅構内 東海道線改札上にある小田原提灯

小田原駅構内 東海道線改札上にある小田原提灯

小田急線

小田急線

東海道線のホームから小田原城

東海道線のホームから小田原城

車の場合

小田原厚木道路 荻窪ICから約10分

西湘バイパス 小田原ICより約5分

東名高速道路 大井松田ICより約40分

小田原城址公園に一般駐車場はないため、周辺の有料駐車場をご利用ください。

登城ルート

小田原城址公園には、4つの入り口があります。

- 正面入口(馬出門)

- 学橋・二の丸

- 南入口(御茶壷橋)

- 北入口

引用:交通アクセス|小田原城【公式】

引用:交通アクセス|小田原城【公式】

小田原城 お散歩レポ

ここからは、小田原城周辺のお散歩レポです。

※今回は登城しなかったので、次回をお楽しみに…。

報徳二宮神社 境内を抜けてのスタート

今回は、報徳二宮神社への参拝を終えてからの散策なので、南入口からのご紹介です。

弁財天通り沿いの石碑

弁財天通り沿いの石碑

報徳二宮神社参拝記事は、下記をご覧ください。

関連記事

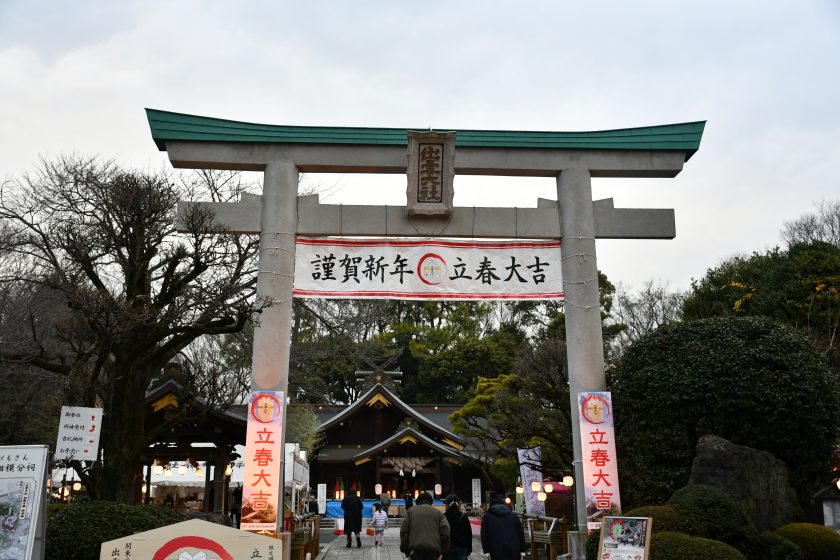

報徳二宮神社 小田原城側の鳥居

報徳二宮神社 小田原城側の鳥居

南入口

南入口の脇には、御感の藤という藤棚があります。この藤棚は小田原市の天然記念物に指定されています。

例年4-5月には爽やかな藤色のカーテンが見られますが、今(2023年12月現在)は足下のスズランが見頃でした。

入り口には、このような看板もあります。

御茶壷橋を渡ると、左手に蓮池がありますが、こちらも今は淋しい時期。

蓮の見頃は、7-8月頃です。

御茶壷橋を渡ると、左手に郷土文化館があります。

早川石丁群の切石

郷土文化館の前に、大きな石が2つあります。

この石は、江戸城修築に使用する石垣用の石をつくる「石丁場」のものだと考えられていて、特に歴史的価値の高いものを移設保存したもの。

切石の角を見ると、割り取るときに刻まれる「矢穴」が見られ、正面に「寸」の刻印があるので、小田原城にお越しの際は観察してみてくださいね。

この切石の向かいに、小田原市郷土文化館があります。

小田原市郷土文化館

小田原市郷土文化館

入館料は無料で、年末年始(12月28日-1月3日)を除き、9時-17時まで開館しています。

文化館前の子馬

文化館前の子馬

銅門枡形内仕切門-銅門(あかがねもん)

銅門(あかがねもん)は、江戸時代、二の丸正門として機能していた門です。

枡形という形式の門で、櫓門(やぐらもん)と内仕切門の2つの門と、両者をつなぐ石垣と土塀で構成されます。

内仕切門

内仕切門

門外に架かる橋は住吉橋

門外に架かる橋は住吉橋

扉の飾り金具に銅を使用していたことから、銅門と名付けられたといわれています。

内仕切門側からの銅門

内仕切門側からの銅門

アップ

アップ

現在の銅門は、発掘調査の成果、絵図、古写真等を参考に、平成9年(1997年)に復元したものです。

小田原城を背に見た鋼門

小田原城を背に見た鋼門

具体的には、平成5-7年(1993-1995)に枡形・石垣復元工事、平成8-9年(1996-1997年)に渡櫓門・土塀の順に行われました。

石垣の復元には、関東大震災で住吉塀に崩落した石材を、門石に真鶴産の小松石(安山岩)平石、蔵王山系山岩を使用。

復元にあたり、宮大工の芹澤伸明氏が棟梁を務め、市内の大工職人、近隣の左官職人らが持てるワザを結集し、造り上げたものです。

復元に使用した木材のうち、鏡柱など14本の檜材はラオスから輸入し、天上の大梁2本は国産の黒松。これらの檜、松は、樹齢200年を超える大径木を使用しています。

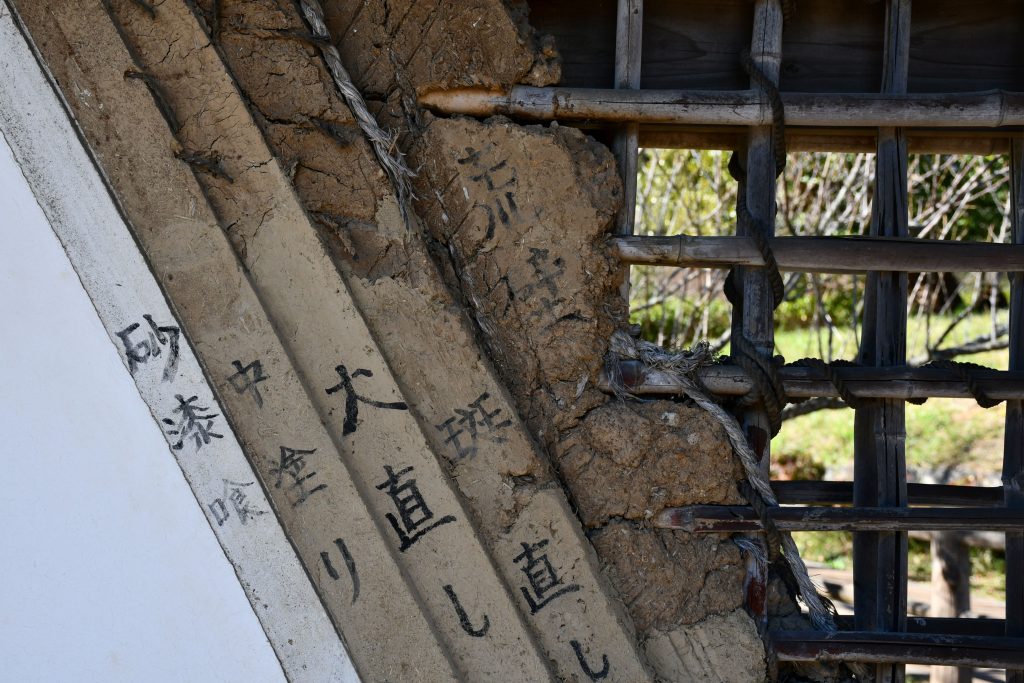

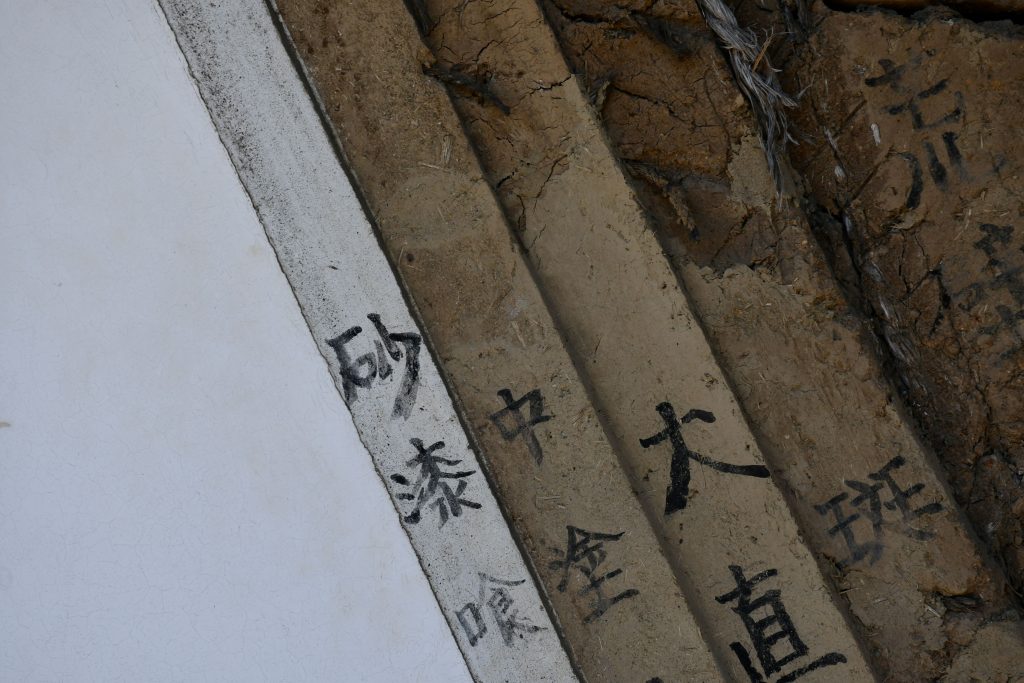

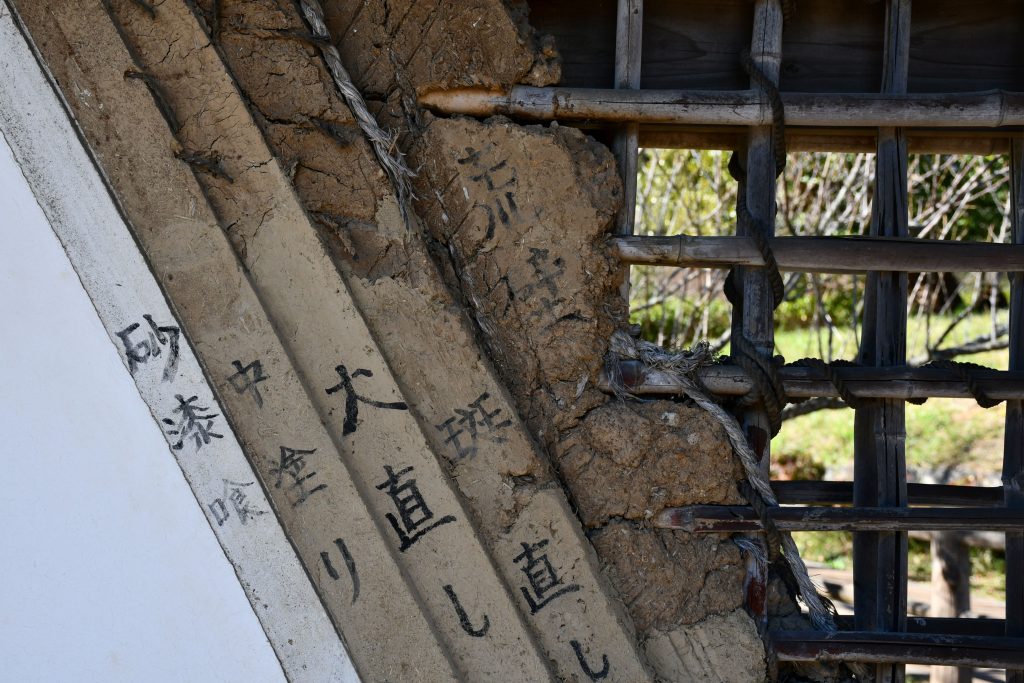

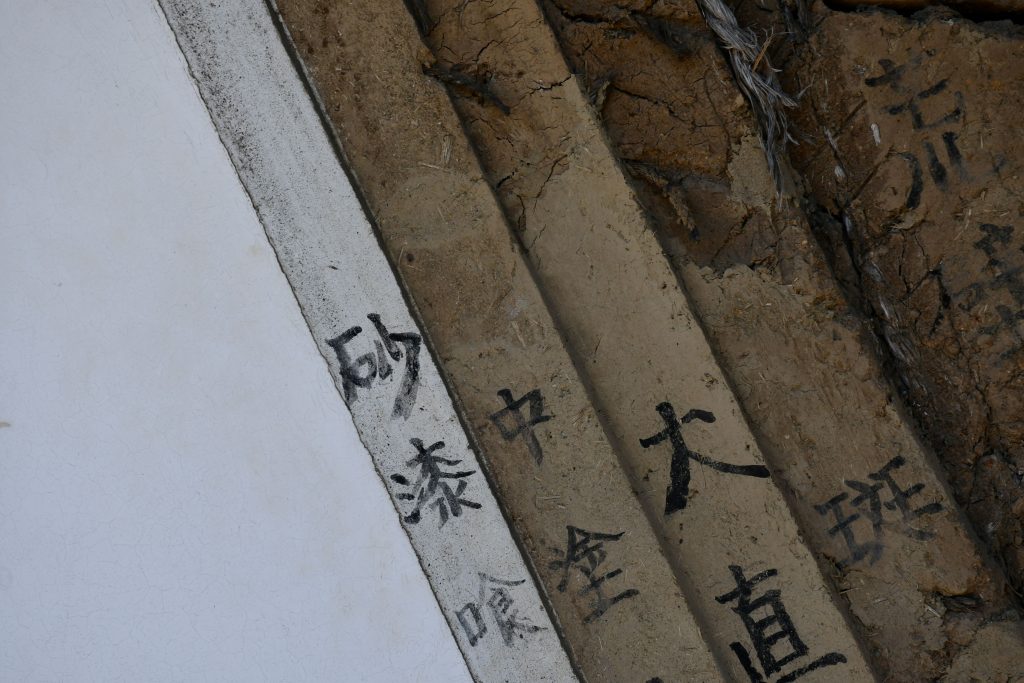

銅門(あかがねもん)土塀模型と礎石

小田原城址公園内にて、銅門の土塀模型を見ることができます。

この模型は、使用する木材や白壁の材料になる土の収縮・乾き具合などを確かめるために制作されたものです。

土塀の材料は、地元でとれたものを使うことが多く、そのほうが現地の風土・気候に適うため合理的と考えられています。

材料の混合比は、職人の勘に頼るところが大きいうえ、この混合比率を見誤ると、後にひび割れ等の原因にも…。

かなりデリケートな作業だけに、慎重に進められたことがわかります。

土塀が乾くのを待ったら、中塗り、本塗りの順で仕上げますが、銅門には砂漆喰を使用しているんですね。

これらの作業は時間との闘いとなるため、左官職人が総出で行うのが一般的。

私が呑気に眺めている銅門に、いったい何人の職人のワザが光っているのか、考えるだけでも背筋がのびます。

それから、銅門礎石。

この2つの石は、もともとの銅門で使用していたと考えられている石です。

銅門の礎となる石は、ほぼ土中に埋められ、側面を斜めに加工し、櫓代の石垣に合わせて設置することになります。このうえで、穴に柱材を固定し、礎石となります。

手前が1.6t、奥は1.8tもの重さがあるそうです。

小田原城歴史見聞館/NINJA館

土塀のそばに、小田原歴史見聞館(NINJA館)があります。

メインとなるコンテンツは、戦国時代に北条氏を陰で支えた風魔忍者。

映像・展示を通じ、北条五代の歴史と風魔忍者について学んでほしいという思いから造られた施設でもあります。

開館時間は、9時-17時。入館料は大人310円、小中学生100円。

休館日は12月31日、1月1日のみというタフな営業をなさっています…!

ちなみに、歴史見聞館のある場所は、小田原城二の丸跡でもあります。

通常、藩主の住まいは本丸にありますが、小田原城の本丸には、徳川将軍家のための御殿があり、小田原藩主の住まいは二の丸に置かれました。

藩主の住まいとしてだけでなく、「二の丸御屋形」とも呼ばれ、藩内の政治を司る政庁としての役割もあったようです。

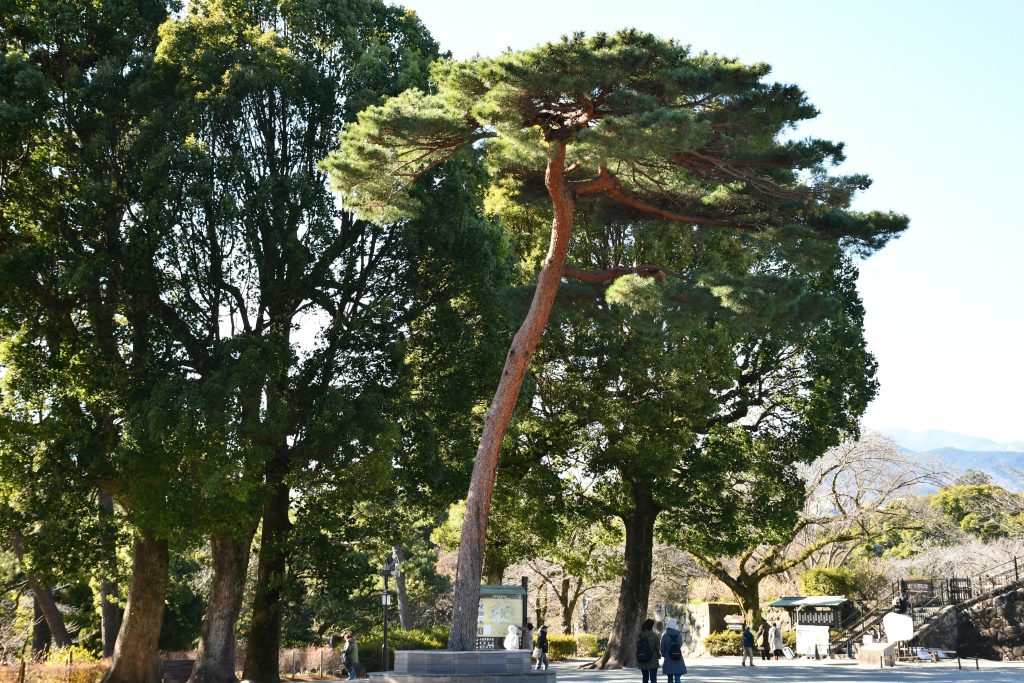

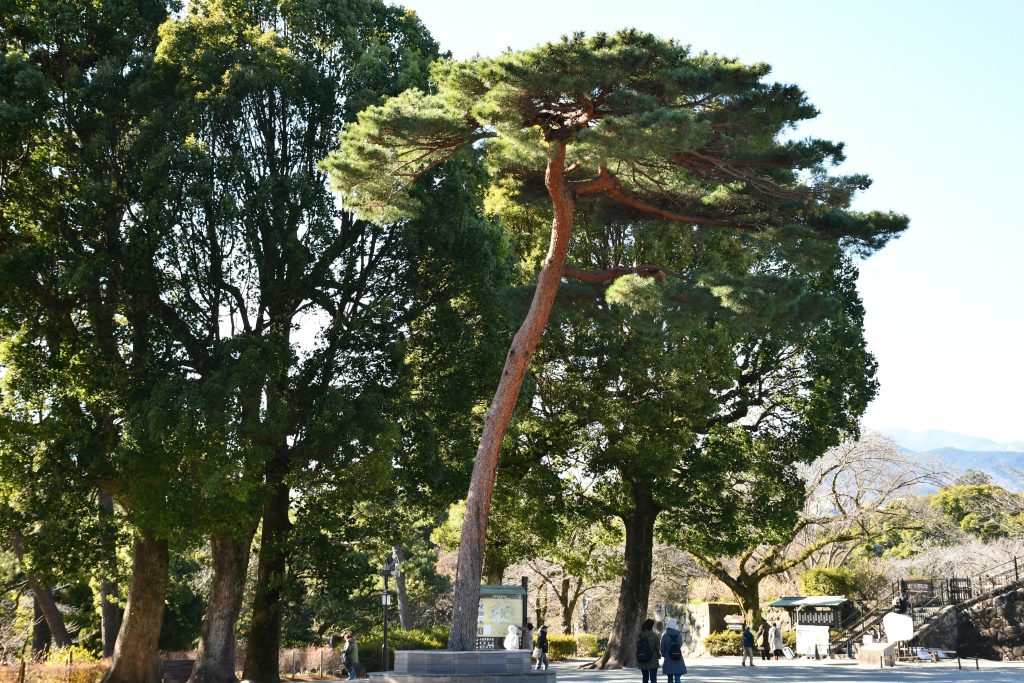

いぬまき

本丸に向かって歩くと、立派な木があります。小田原城跡のイヌマキです。

小田原市指定天然記念物にも指定され、枝振りを支えるため、支柱も設けられています。

頬杖をついているようで愛らしいですね。

イヌマキは、関東南部以西の海岸地帯にある森林に多く自生している木で、小田原市内では身近な存在です。

このイヌマキは幹周り4.5m、小田原市内最大のイヌマキでもあります。

隣の木は、美紀の一部がぱっくりと割れてしまっているところを見ると、このイヌマキがどれほどの荒天を乗り越えてきたのかがわかりますよね。

常盤木門

朱い桟橋を通ります。

平成29年(2018年)3月の様子

平成29年(2018年)3月の様子

春から夏に登城される方は、こちら側からの登城がオススメです。

というのも、この桟橋の下には花菖蒲、本丸側の斜面にはたくさんの紫陽花が植えられていて、夜にはライトアップも!

桟橋を渡るとすぐに石段があり、常盤木門です。

本丸には、常盤木門と鉄門の2つの門を設けて、徳川将軍家 御殿を護っていました。

「常盤木門」という名前は、戦国時代から本丸にあった7本松に由来しています。

現在、7本松は1本しか残っていませんが、「巨松」と名付けられ、今でも多くの観光客に愛されています。

常盤木門は、本丸の正門にあたり、重要な防御地点なので、他の門と比較しても大きく、堅固な造りなのがわかります。

常盤木門外側から

常盤木門外側から

多聞櫓(たもんやぐら)と渡櫓門(わたりやぐら)があり、多門櫓は武器の貯蔵庫としても機能していました。

ちなみに、門についているこちらの金具▽

「乳鋲(ちびょう)」という装飾品で、閂鎹(門の釘)の先端が表に出るのを隠すために着けられるものです。

目を惹きますよね、この形状。

筆者はこのパーツを見つける度に、撮影している気がします。

門の内側から

門の内側から

本丸側から

本丸側から

小田原城 本丸

常盤木門をくぐるとすぐに本丸です。

小田原城の本丸は、東西83間(約150m)、南北63間(約114m)の規模で、西端に天守台、中央に本丸御殿がありました。

他のお城の場合、本丸御殿は藩主居館として用いますが、小田原城では徳川将軍家の宿所としての役割を持ち、寛永10年(1632年)の寛永小田原大地震にて倒壊後、三代将軍徳川家光の宿所として再建されました。

現在の小田原城天守閣は、昭和35年に市制20周年記念事業として、総工費8000万円をかけて復興したもの。復興にあたり、「瓦1枚運動」が展開され、多くの市民から寄附が寄せられました。

小田原城は、3重4階の天守櫓に「付櫓」「渡櫓」をつけた複合式天守閣で、地上38.7m、鉄筋コンクリート造、延床面積1822m2。

最上階に見える高欄付き廻縁は、復興時、新たにつけられたものです。

小田原城に登城するには、こちらから上がります▽

平成29年(2018年)3月の様子

平成29年(2018年)3月の様子

入館料は、一般510円、小中学生200円。30名以上団体は一般410円、小中学生160円です。

関連リンク

大手門跡

小田原城址公園の敷地から少し離れたところに、大手門跡があります。大手門跡といっても、実際に設置されているのは鐘楼。

目の前が小田原家庭裁判所という面白い場所にあります。

この場所は、城下より一段高くなっていて、この門の西側が小田原城三の丸。藩の重臣のお屋敷が建ち並んでいました。

大手門は、寛永10年(1632年)の改修工事により、三代将軍徳川家光の上洛を控え、石垣が造られました。

寛永20年(1642年)には、幕府の許可を得て、正保年間(1644-1648年)に渡櫓門が建設され、延宝年間(1673-1681年)には、前面に冠木門が普請され、渡櫓・冠木からなる大手門の規模は、鋼門とほぼ同一でした。

大手門櫓台 石垣上に鐘楼が設けられたのは、大正時代に入ってから。

小田原城址公園からこちらまでの全てが、小田原城の一部だったと考えると、当時の将軍の勢力がどれほど大きかったかがわかりますよね。

お土産

お土産は、小田原城内に売店があるほか、城下の本丸売店・本丸茶屋でもお買い求めいただけます。

売れ筋は、虎朱印最中、城下町もなか、笹かま、手作りせんべい、ほととぎす。

城・武将クリアファイルや武将扇子、立ちコマなどが人気です。

筆者も武将扇子を持っていますが、他とあまりかぶらないし、渋くてかっこいいですよ~!

リンク

ちなみに、お土産物にも使用される大納言小豆でつくる絶品あんこは、小田原市のふるさと納税返礼品にもなっています。

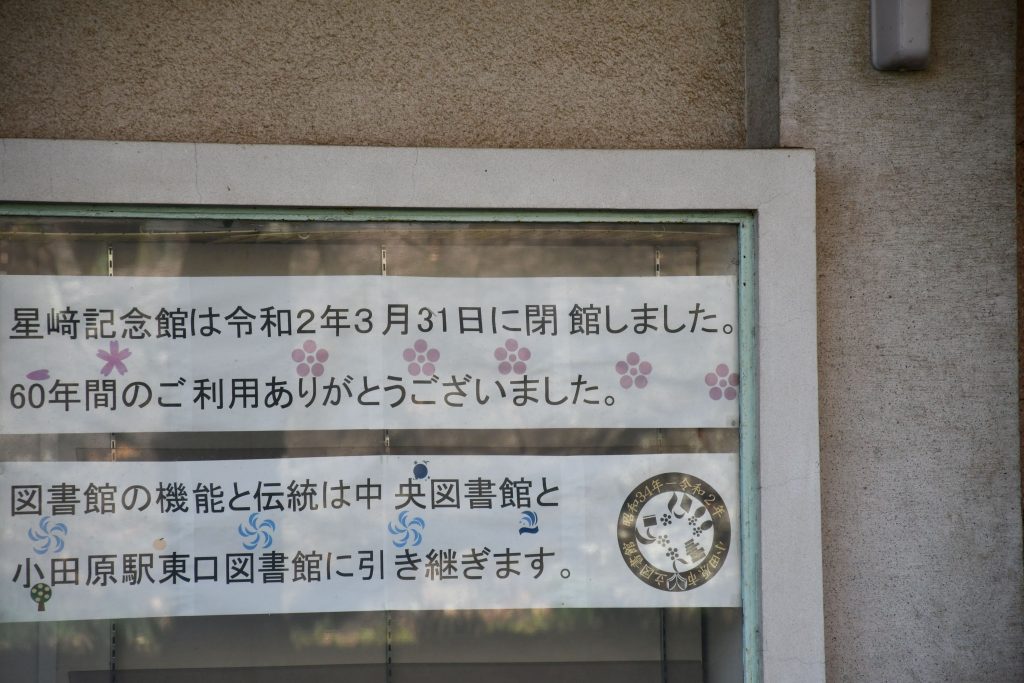

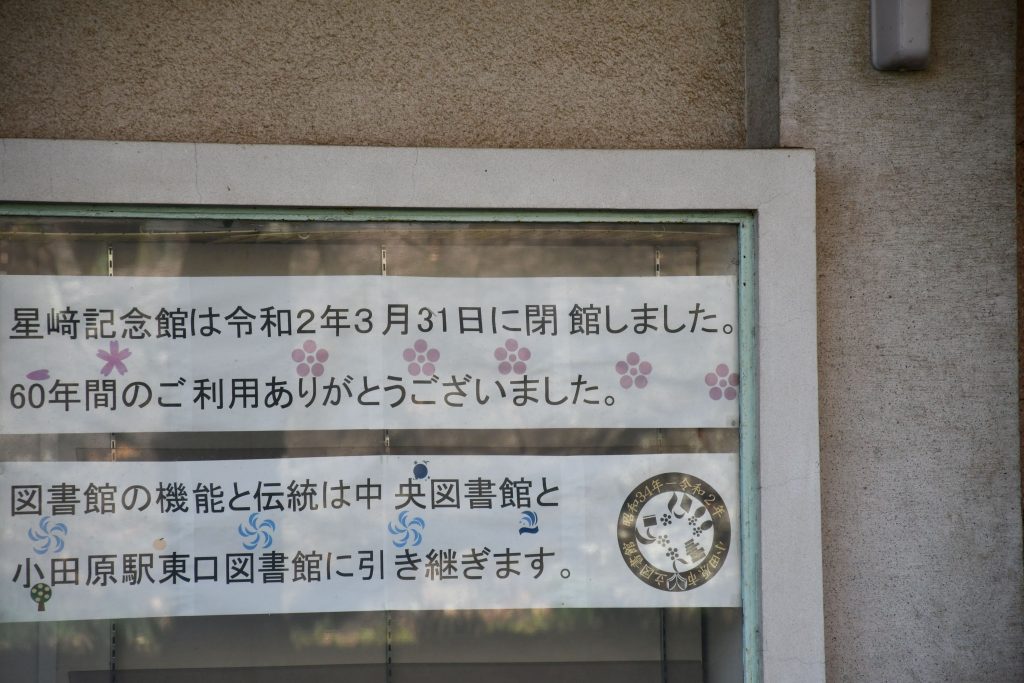

現在は封鎖された星﨑記念館【写真】

郷土資料館の奥に、古い建物があります。

この建物は星﨑記念館といい、令和2年3月31日をもって60年の歴史に幕を下ろしました。

中には図書館もありましたが、現在は小田原駅東口図書館に引き継がれています。

そんな星﨑記念館の内部をおさめた写真があったので、下記に掲載します。

ちょうど桜の時期で、大きな窓から見る桜が素晴らしかったです。

難攻不落の「小田原城」レポ【御城印】まとめ

当ページでは、難攻不落の「小田原城」をご紹介しました。

この記事もオススメ

リンク

リンク

リンク