当サイトの一部に広告を含みます。

神奈川県秦野市にある「曾屋神社(そやじんじゃ)」は、江戸時代まで「井名神社(いみょうじんじゃ)」と呼ばれてました。境内にある井之明神水からは、今でも清水が湧き出しています。

当ページでは、水の豊かな秦野に鎮座する曾屋神社の見所、御朱印、曾屋神社までのアクセスをご紹介します。

筆者プロフィール

曾屋神社(そやじんじゃ)

曾屋神社(そやじんじゃ)は、貴重な湧水地に天長年間(824-834年)に「水を司る神様」を祀ったのがはじまりだといわれています。

新編相模国風土記稿という書物には、「井野明神(いのみょうじん)社祭神詳らかならず、神体石二個を置き、例祭九月九日、天正十九年(1592年)社領三石五斗の御朱印を賜る。老杉(円一丈二尺余り)をご神木とす。幣殿・拝殿・神楽殿建てり。末社、稲荷・浅間・毘沙門・三峰」と書かれています。

明治6年(1873年)には、曾屋村内にあった加羅古神社、八幡神社、熊野神社、加茂神社、白山神社、牛頭天王社を合祀し、曾屋の村名をつけて「曾屋神社」に改称しました。

- 秦野護国神社

- 井の宮正一位稲荷大明神

- 神明神社

2月11日 建国祭

2月17日 祈年祭

6月30日 大祓い(茅の輪くぐり)

7月10日 例大祭(本殿祭)

7月下旬土曜日 例大祭(神幸祭)

11月23日 新穀感謝祭

12月31日 大祓(年越の祓)

毎月10日 月次祭

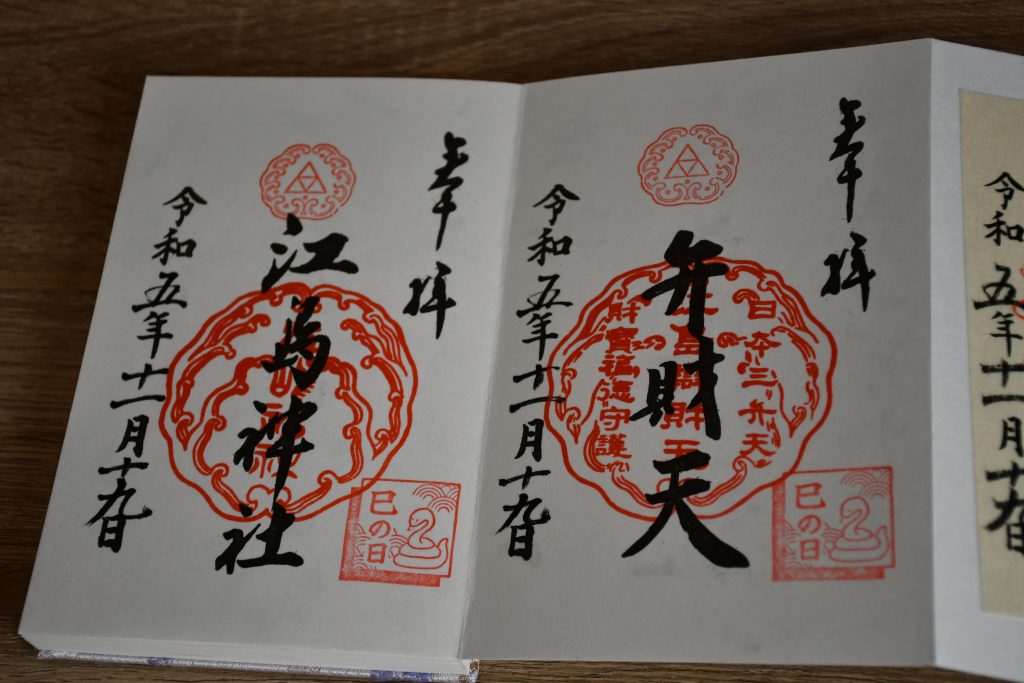

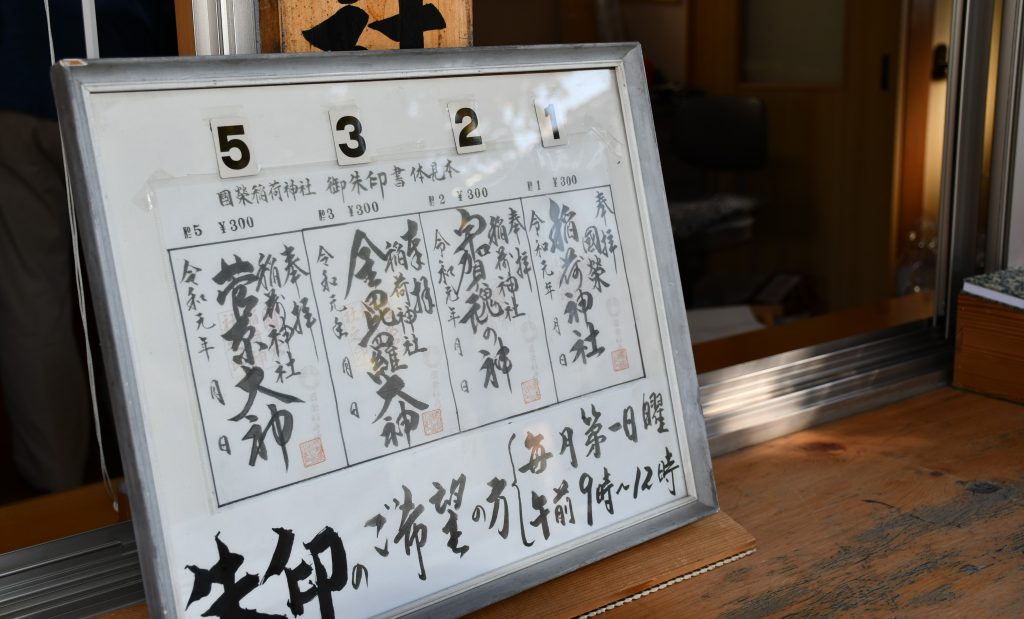

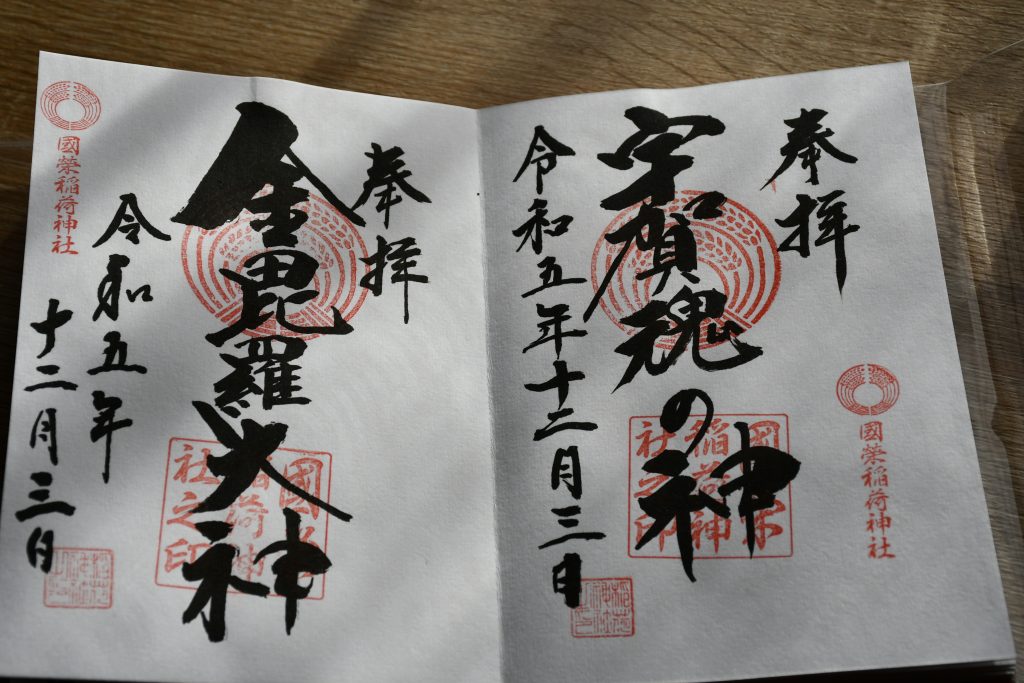

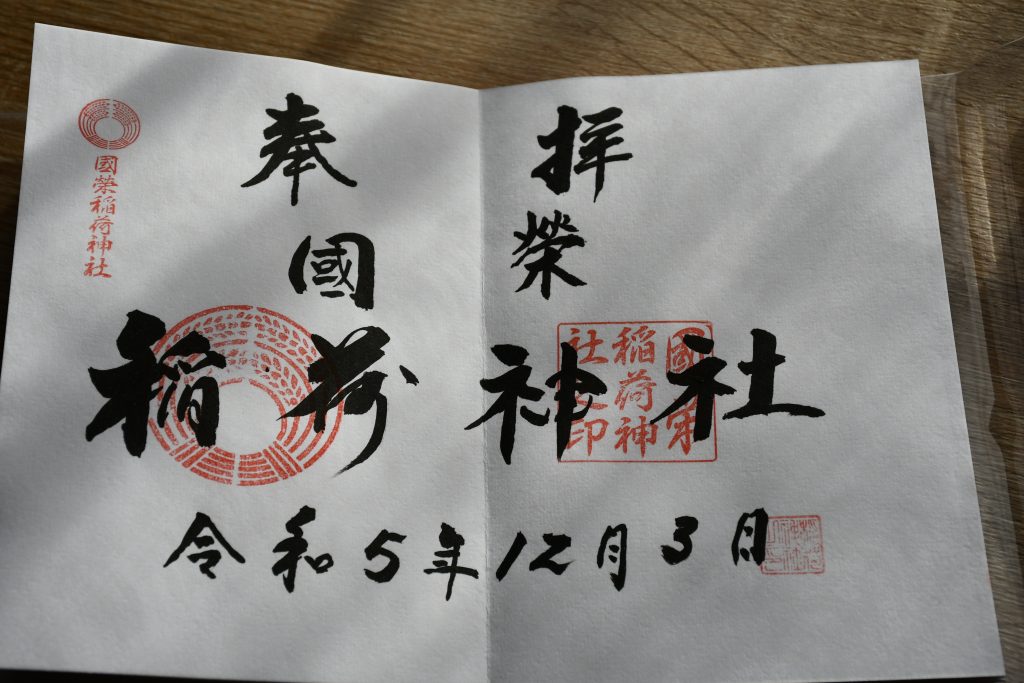

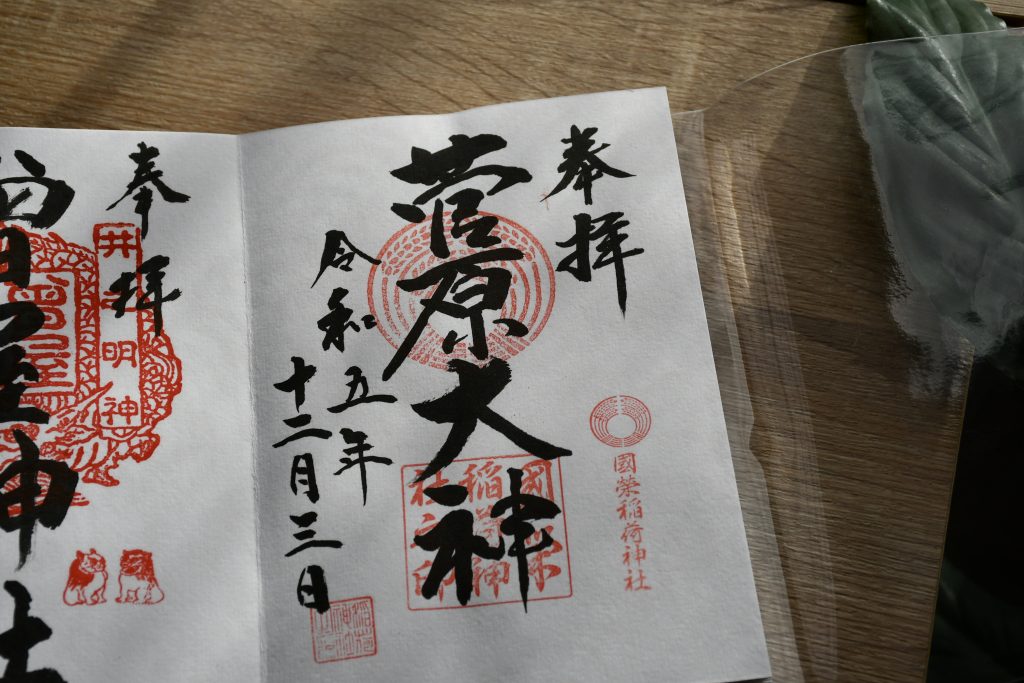

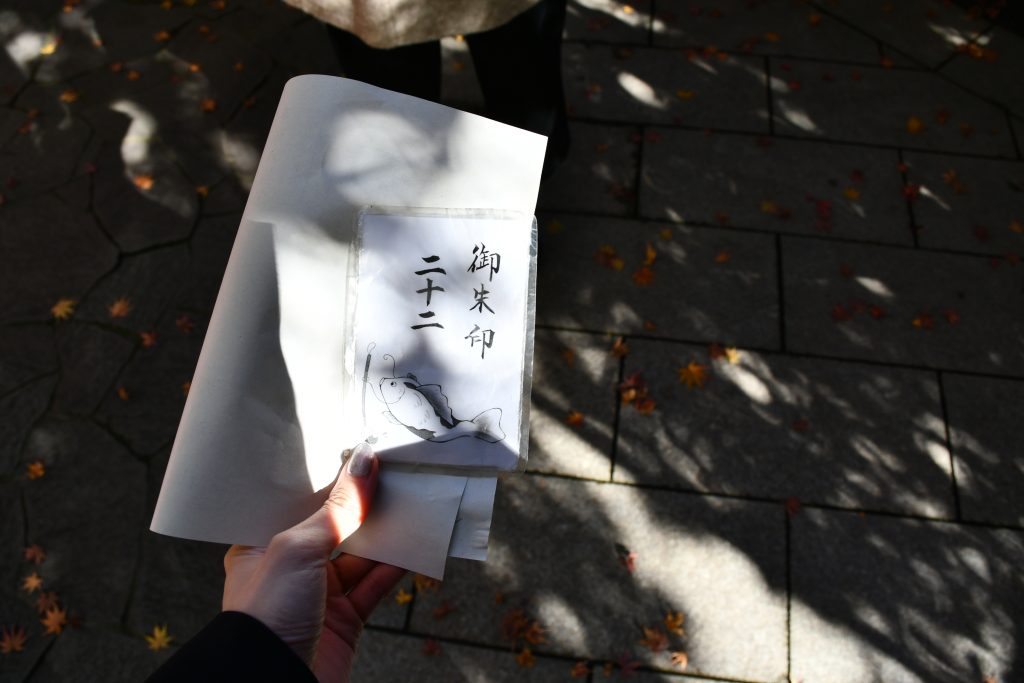

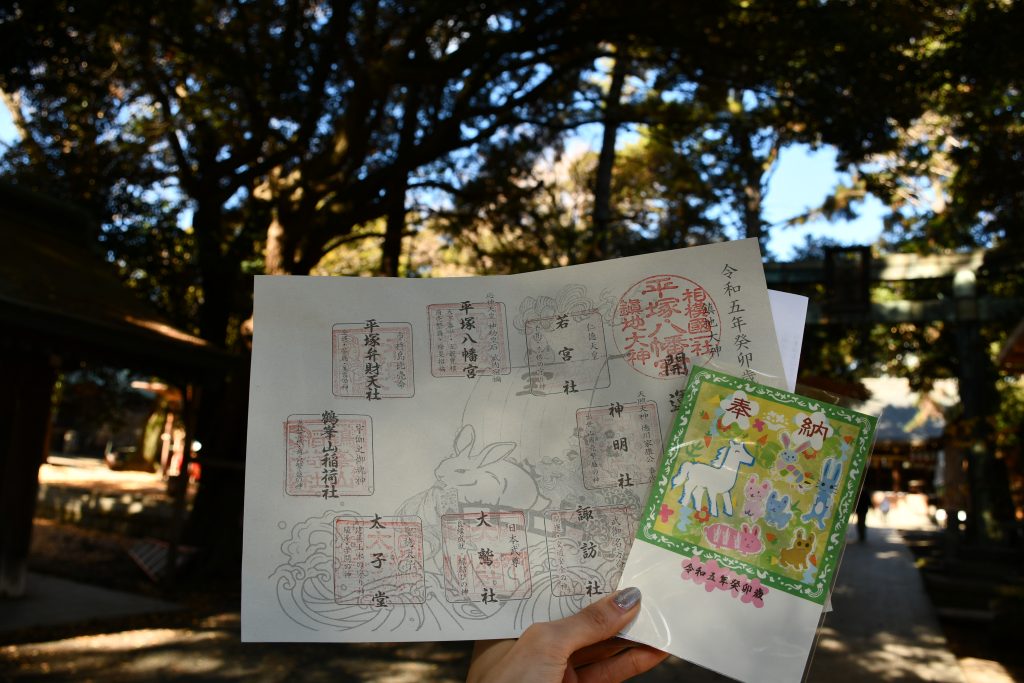

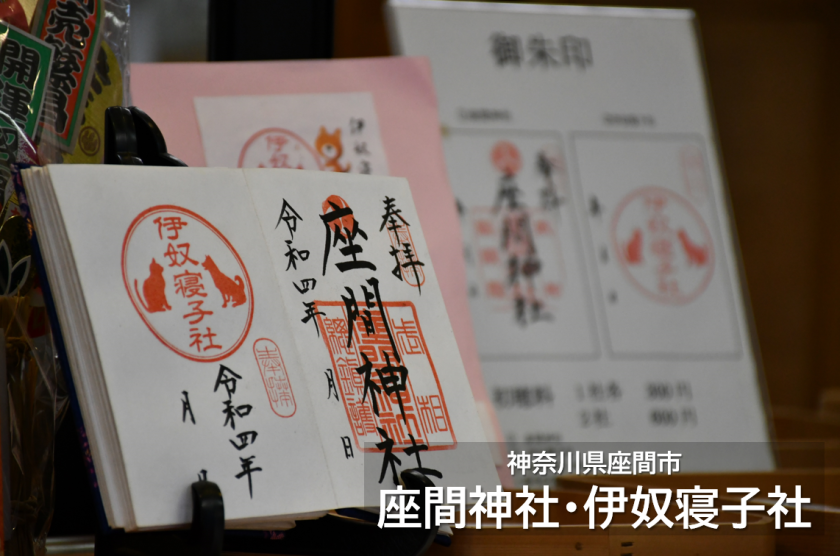

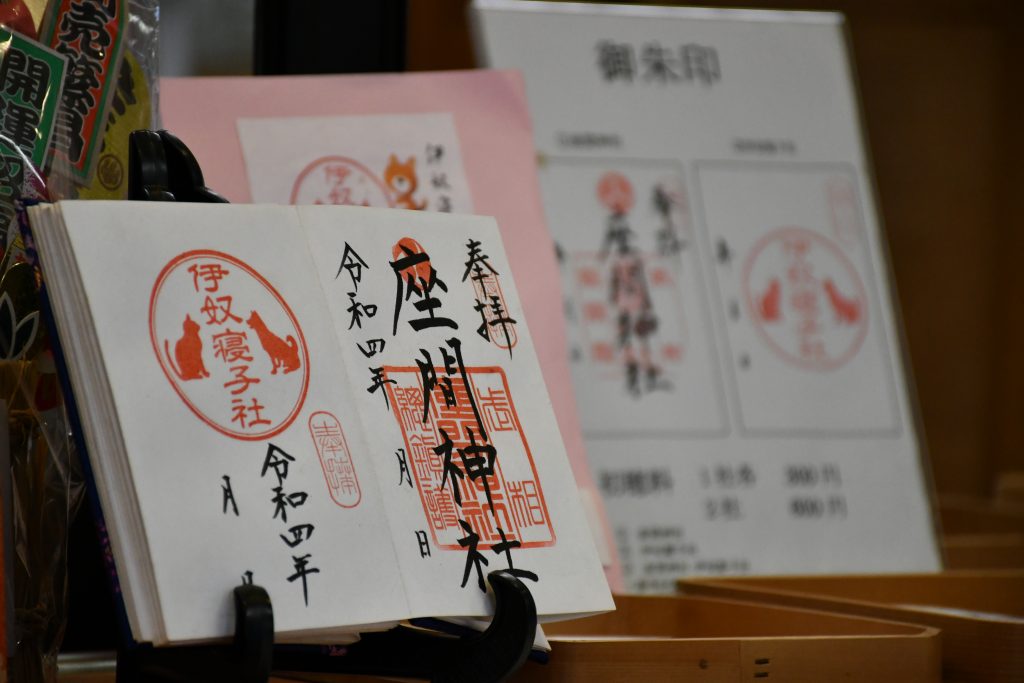

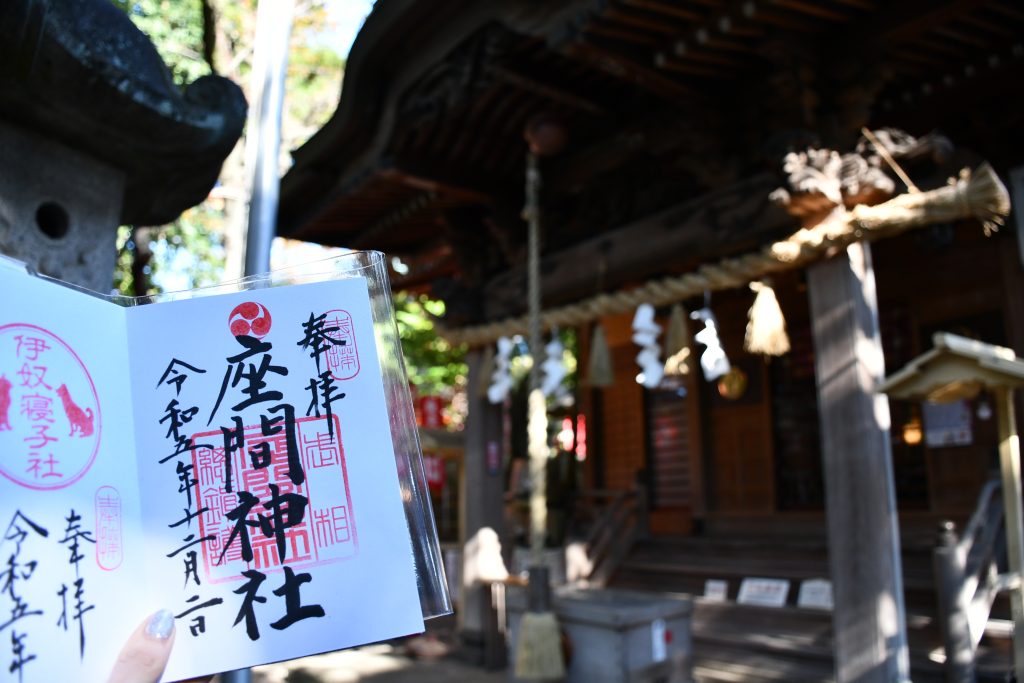

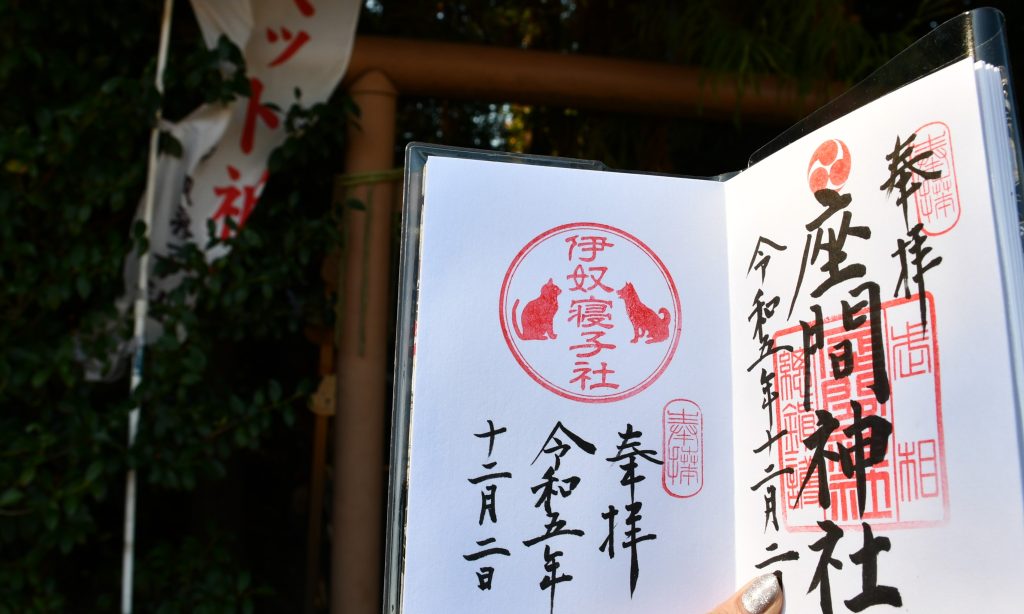

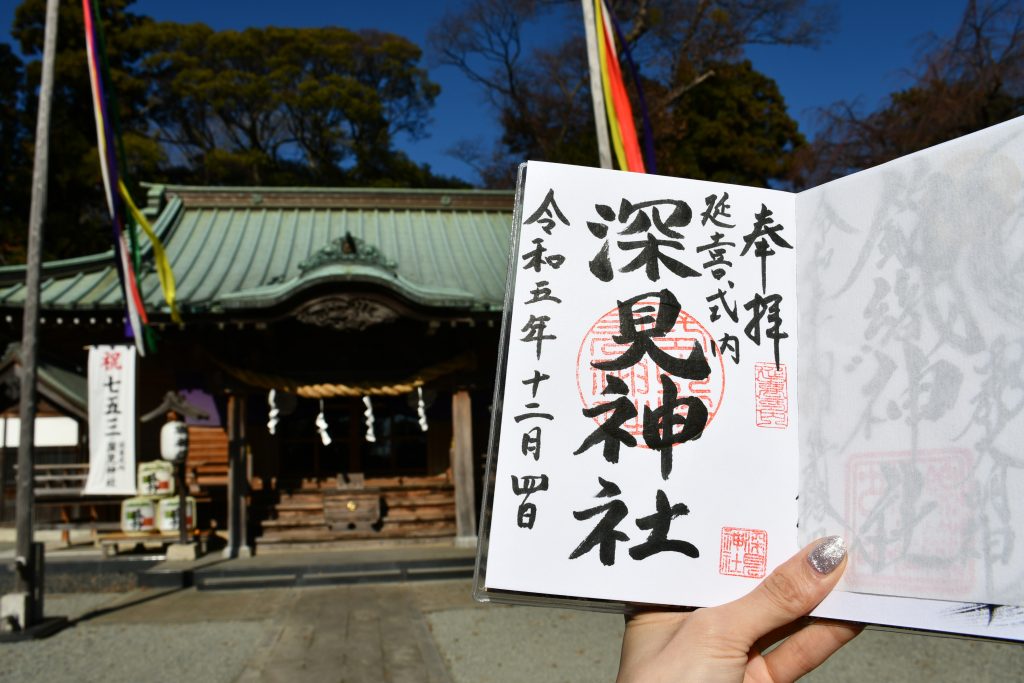

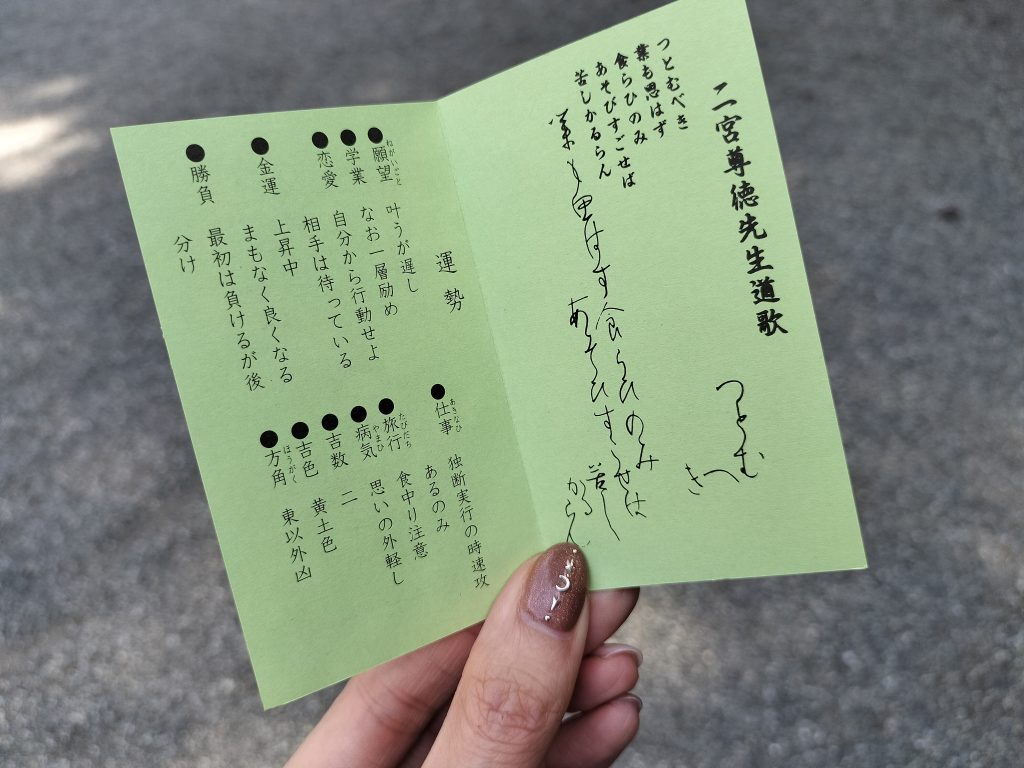

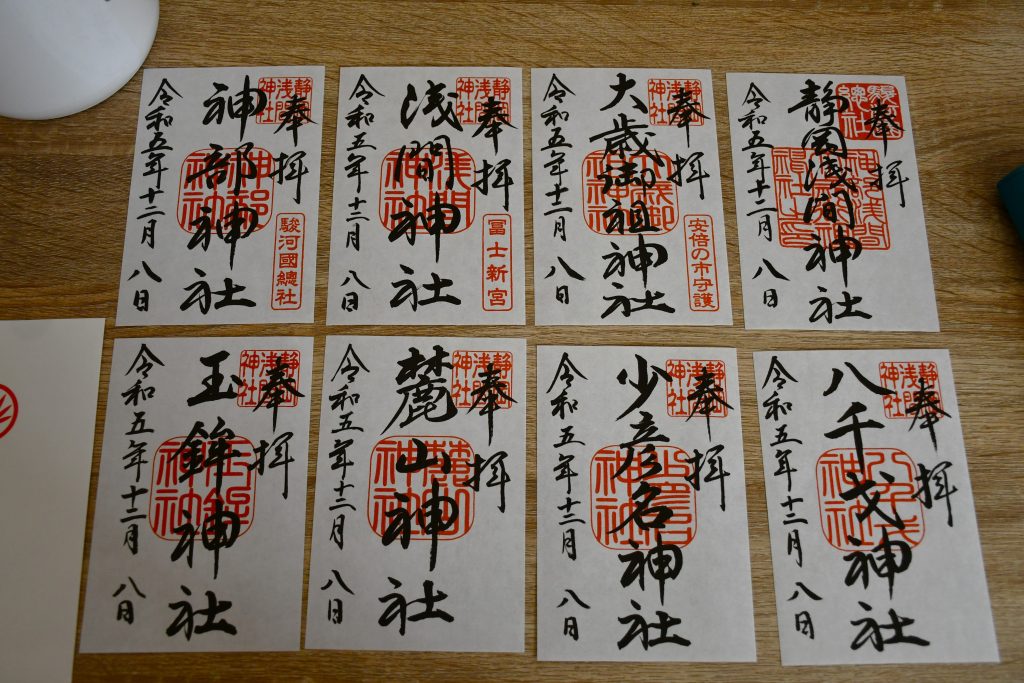

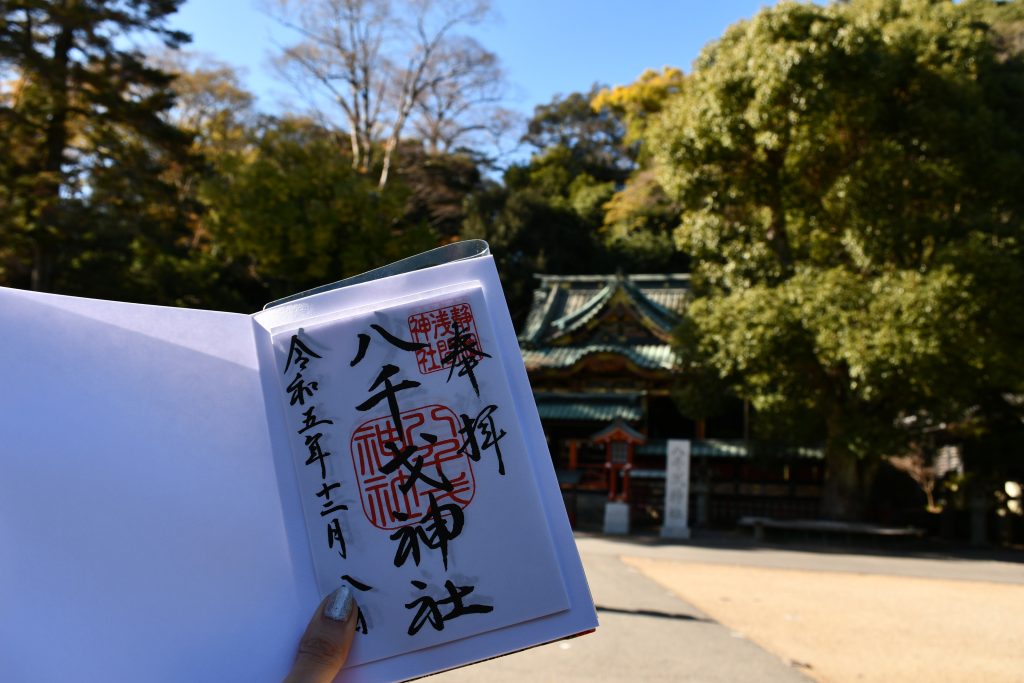

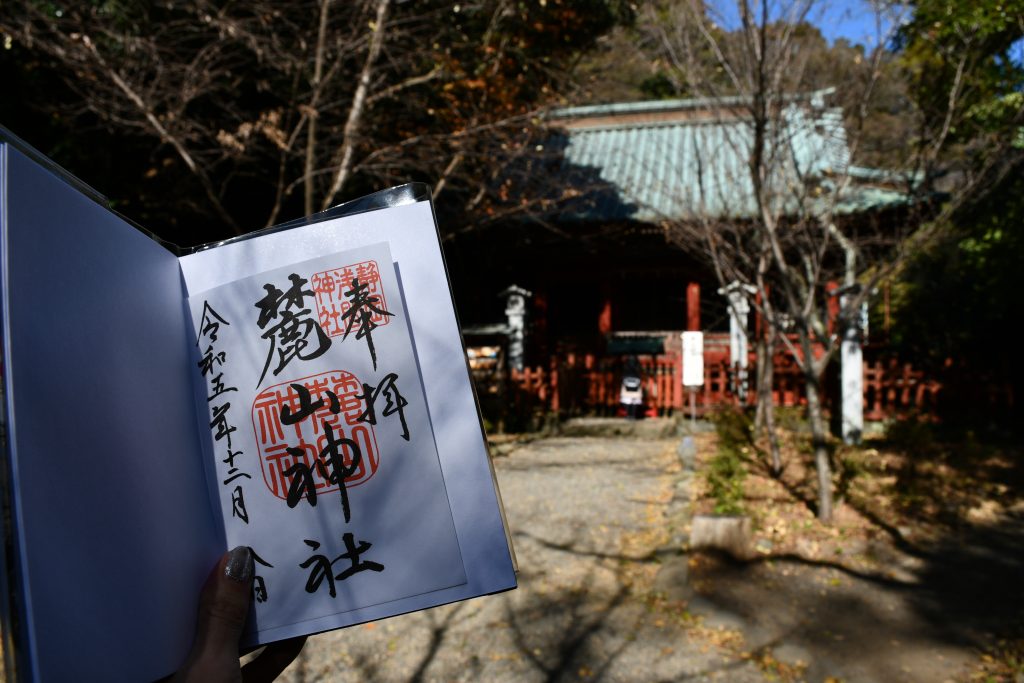

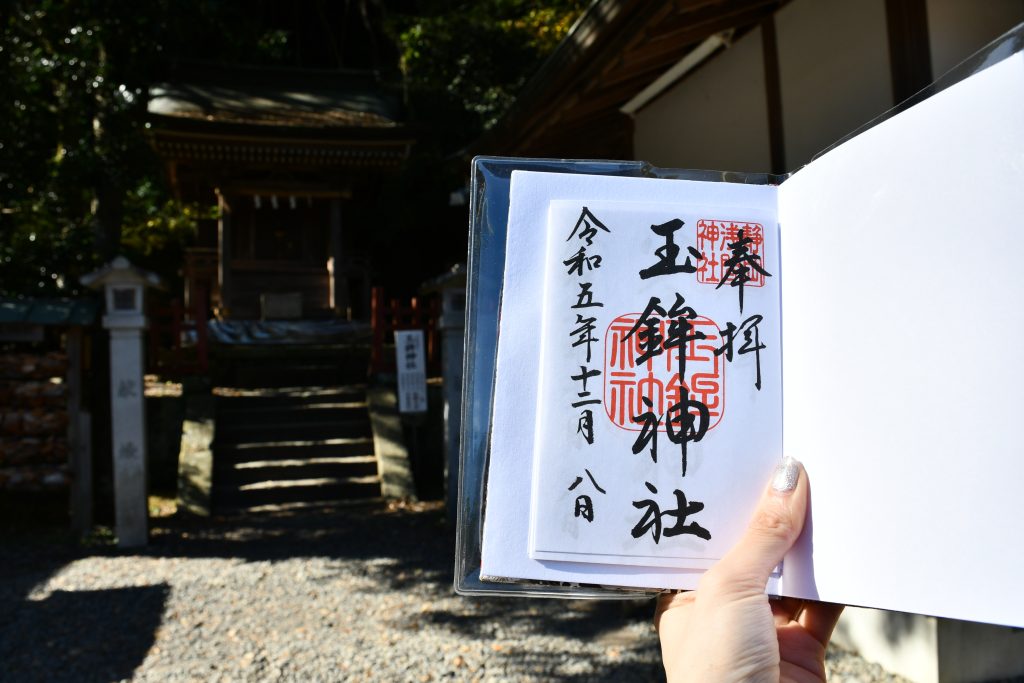

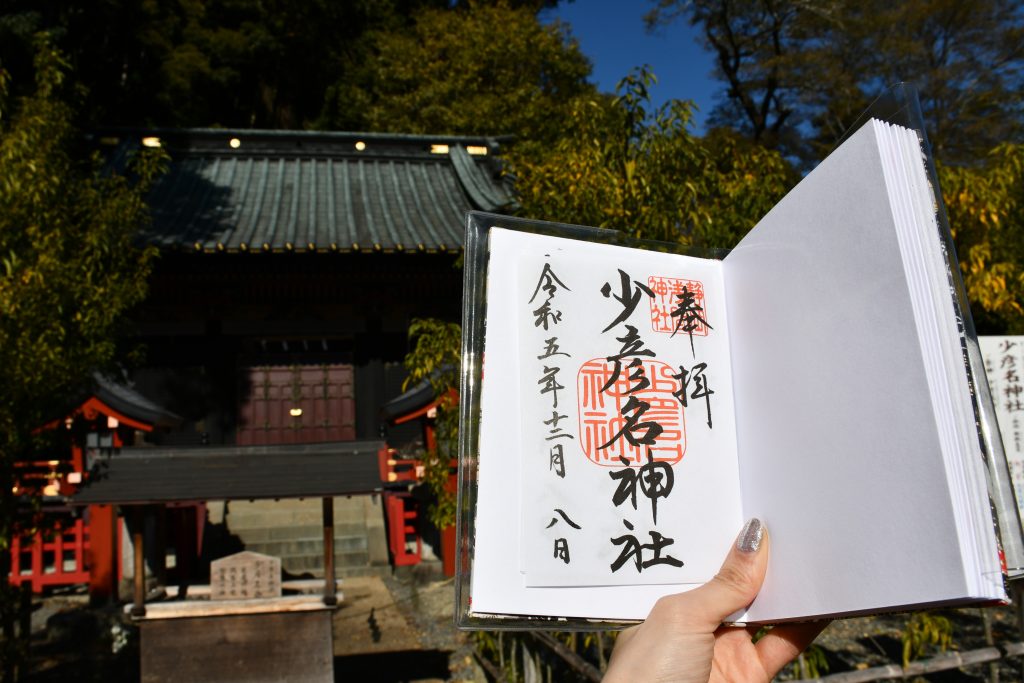

曾屋神社 御朱印

曾屋神社の御朱印は、授与所にていただくことができます。

初穂料は500円、直書きにて授かりました。

曾屋神社までのアクセス

次の通りです。

基本情報

住所:〒257-0031 神奈川県秦野市曽屋1丁目8-10

電話:0463-81-0805

最寄り駅

小田急線 秦野駅北口より徒歩約30分

曾屋神社 参拝レポ

ここからは、筆者参拝時の様子をお伝えします。

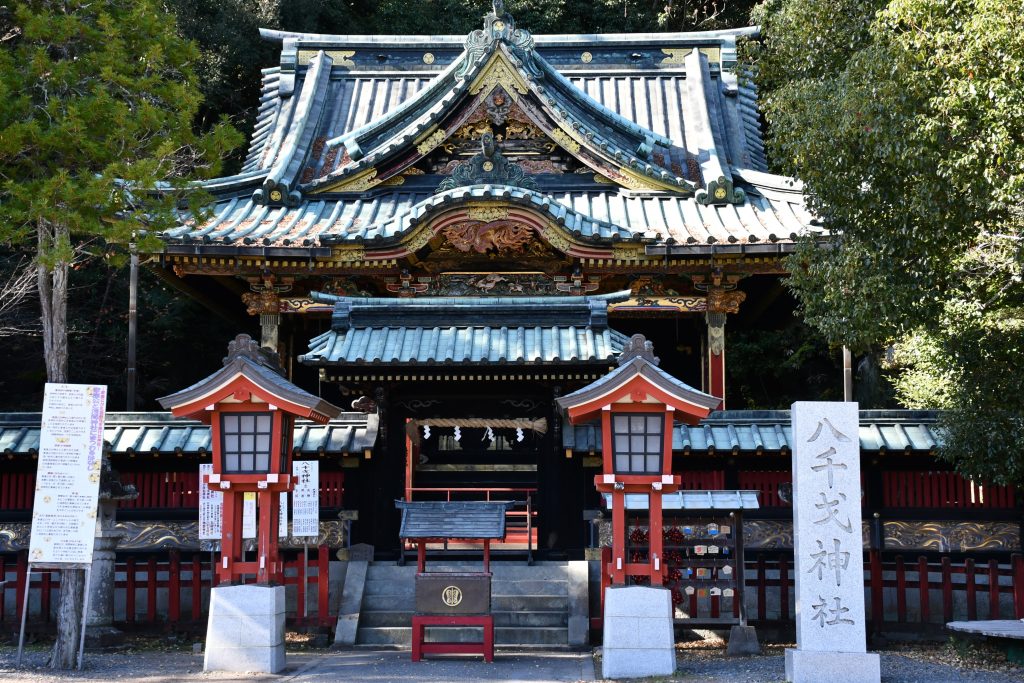

とにかく曾屋神社の鳥居がすき

曾屋神社の鳥居は、白、青(青銅)、朱色のいずれでもなく、下記の色味です。

参拝した神社は数えるほどはありますが、こんな色の鳥居見たことない…!と感動し、まじまじと眺めてしまいました。渋くてかっこいい…!

宮司さんいわく、この鳥居は「緑色」なのだそう。

神奈川県内で同じ色をした鳥居は、真名瀬(神奈川県三浦郡の葉山近辺)の神社さんだけだそうで、こんなに渋い鳥居がもう1つあるなんて行ってみたいなぁと思った筆者です。

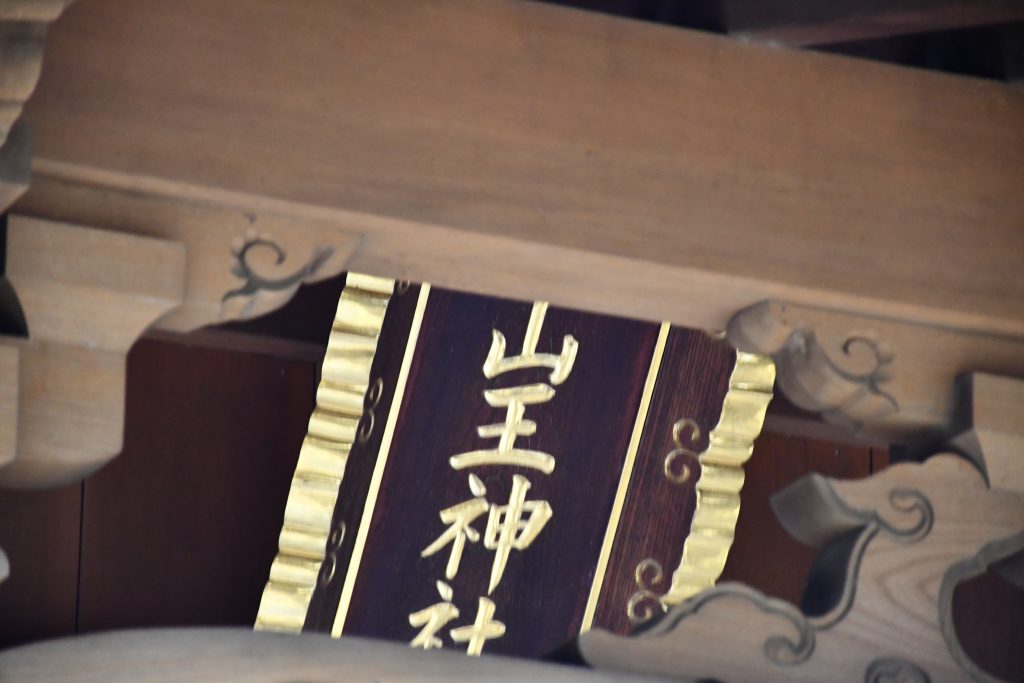

額束もかっこいいんです…。

いっぽう、二之鳥居は白色です。

一之鳥居をくぐるとすぐにかかっている橋は「太鼓橋」といいます。

往時は、この真下を湧き水(泉水)が流れていたそうです。

視線を横に振ると、真っ赤に紅葉したもみじがこちらを覗いていました。

秦野は自然が多い土地ですが、市内にある神社も、境内の植物が表情豊か。

市街地にあるにも関わらず、森林を散策しているような気持ちになれます。

手水舎

二之鳥居右手に、手水舎があります。

手水舎の立派さには目を見張るものがありますが、更に驚いたのは水音。

参拝時、工事関係者が境内で作業しており、ラジオの音と話し声が聞こえていました。

…にも関わらず、こちらの手水舎から流れる水の音は、まるで川辺で聞くせせらぎ。

下に設置された竹筒との接触音がそうさせるのか、それとも筆者の勘違いかは定かではありませんが、備付の柄杓は使わず、流水にて手を清めました。

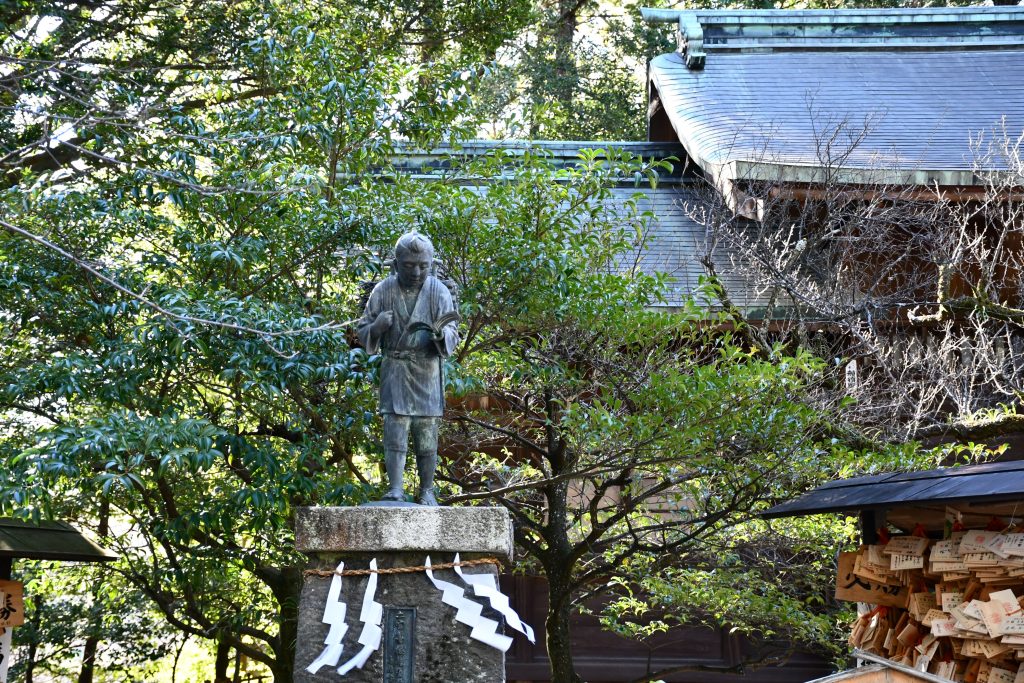

記念碑?

手水舎の向かい側に、何らかの「碑」が祀られていました。

何と読むのか、何を祀っているのかわからず、色々と調べてみたものの、詳細は不明でした。

わかり次第、追記します…!

隣には「平成御大典記念」。

掲示板でさえ、趣を感じます。

拝殿

曾屋神社の拝殿(覆殿)は、昭和9年に竣工しました。

昭和7年11月14日に襲来した七五三台風により、たくさんの木々が倒れたそうですが、竣工時にはこれらを使ったそうです。

本殿を見る事は叶いませんでしたが、曾屋神社の本殿は総ケヤキ造り。

曾屋神社の歴史を考えると、かなりどっしりとした佇まいなのでは…と思います。

拝殿前にある菊花を眺めて喜んでいたところ、不意に視界に入ったえびす様に腰が抜けそうでした。

だって、顔がないんだもの…。

隣の落花生は秦野市の名産品なので、恐らく、町おこしの一環かと思われます。

授与所の前に設置されたガチャガチャも、お子さんが喜びそうなラインナップでした。

井之明神社

拝殿脇を下へ降りると、釜のようなものと、流水音に気がつきます。

釜はさておき、流水音は井之明神社から聞こえるものでした。

周囲は落ち葉が埋め尽くす空き地なのですが、井之明神社周辺だけがしっかり「お社」。

平成16年に旧湧水口を掘り当て、整備したものです。

井之明神社の隣には、男石がありました。

男石があるということは、どこかに女石も…と探すと、井之明神水の受け皿になっている石が女石のようです。

忠魂碑/秦野護国神社/稲荷社

曾屋神社の鳥居前を少し右側へずれると、もう1つ鳥居があります。

この鳥居左側には忠魂碑が、右側には秦野護国神社があります。

忠魂碑の前には、狛犬が座っていました。

ただ、右側の狛犬がケガをしており、足元の子も首から上がありません。

敢えてこうなっているのか、それとも事故なのかわかりませんが、こんな風に欠けているものを見ると胸が痛みます…。

こちらは秦野護国神社です。

工事中のためか、真ん前にパイロンが設置されていたため、離れた場所から眺めるにとどめました。

市制前、秦野町から出征した方々の英霊をお祀りしているそうです。

曾屋神社拝殿右側には稲荷社があります。

社殿前においなりさんが座っていますが、遠目からでも一部欠損している箇所が見え、痛ましかったので鳥居手前で手を合わせてきました…。

このほか、曾屋神社の境内には神明社もあります。

神明社側は工事の人が出入りしていたため遠慮しましたが、場所は拝殿左側です。

気さくな宮司さん

全ての社殿へお詣りを済ませ、御朱印をいただきに授与所へ。

このとき、宮司さんは不在でしたが、「階段下の宮司宅に声をかけてほしい」と張り紙がしてあり、恐る恐る訪ねると「いま上に行きます」と快く書いてくださいました。

手指にインクがついていたことから、きっとお忙しいのだろうと考えると、御朱印がより大事に思えるのでした。

神奈川県秦野市「曾屋神社(そやじんじゃ)」まとめ

当ページでは、神奈川県秦野市「曾屋神社(そやじんじゃ)」をご紹介しました。