当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、行政書士試験における重要論点を考察する。

行政書士試験とは

行政書士試験とは、行政書士に求められる法的知識、実務能力を確認するために実施される国家試験である。

(1)受験資格

年齢、学歴、国籍等を問わず、誰でも受験可能。

(2)試験日

毎年11月の第2日曜日

(3)出題範囲

出題範囲は下記の通り。

| 行政書士の業務に関し必要な法令等 (全46問) | ・憲法 ・行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法および地方自治法を中心とする) ・民法 ・商法 ・基礎法学 |

| 行政書士の業務に関し必要な基礎知識 (全14問) | ・一般知識 ・行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 ・情報通信、個人情報保護 ・文章理解 |

(4)出題形式

行政書士試験は筆記により行われ、択一式および記述式で構成される。

(5)合格基準

下記をいずれも満たした者を合格とする。

- 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50%以上である者

- 行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目の得点が、満点の40%以上である者

- 試験全体の得点が、満点の60%以上である者

(6)受験手数料

10,400円

地震、台風等の天災による場合を除き、払込んだ受験手数料は返還されてない点に注意。

行政書士試験の全体像

行政書士試験では、「憲法」「民法」「行政法」「商法」「基礎法学」等の法令科目と、政治・経済、社会、情報通信、文章理解で構成される「一般知識」で構成される。

(1)出題傾向

出題傾向は下記の通り。

| 行政法 | 行政書士試験中、最も配点が高く、60問のうち約3割を占める | 詳細は後述 |

| 民法 | 例年20問程度出題される | |

| 憲法 | 例年5問程度出題される 条文理解に限らず、判例の読込が必要 | |

| 会社法 | 例年2~3問出題される | 各法人の機関設計、資本の増減、設立・解散、運営が頻出 |

| 商法 | 商人の定義、取引規定、商号等の基本的な内容が頻出 | |

| 一般知識 | 例年14問出題される 最低得点ライン(6問正答)の設定があるため、対策が必要 | 政治経済の基本的な仕組み、自自問痔亜 インターネットの基礎知識、デジタル技術の発展、個人情報保護法関連 長文読解では、文章の主旨・要点理解が必要 |

重要論点一覧

行政書士試験における重要論点を科目ごとに考察する。

1.行政法

行政法は、行政書士試験のメインであり、最も出題数が多く、合否に直結する科目だといえる。

(1)行政行為

行政行為とは、行政機関が一方的に行う意思表示を指し、法的な効果を伴う。

具体的な権利義務を定めるものとして重要視され、行政書士試験において頻出でもある。

| 公定力 | 1度成立した行政行為は、違法であっても否定されるまで有効となること | |

| 不可争力 | 行政行為の効力について、一定期間の経過により争うことができなくなること | |

| 取消しと撤回 | 取消し | 行政行為に瑕疵があった場合、遡及的に無効とする行為 裁判所が行うほか、行政庁により自ら取消される場合あり |

| 撤回 | 適法に成立した行政行為について、事情の変更等に伴い、行政庁が一方的にその効力を失わせること | |

(2)行政手続法

行政手続法とは、行政機関が行政処分を行う際のルール・手続を定めた法律を指す。

出題頻度がかなり高く、条文の正確な理解が求められる。

| 処分基準 | 行政庁が処分を行う場合、あらかじめ定めた基準に従う必要がある →処分基準の設定・公表について問われることが多い |

| 申請に対する処分 | 許認可等の申請に対し、どのような手続を経て、どのような処分を行うかを問われる |

| 聴聞と弁明の機会の付与 | 行政庁は不利益処分に先立ち、聴聞・弁明の機会の付与を義務づけられる →双方を与えるべき場面の違いが問われる |

(3)行政不服審査法

行政不服審査法とは、行政庁の行為に不服がある場合、訴訟を提起する前に行政機関に対し、不服を申立てる際のルール・手続を定めた法律である。

| 審査請求 | 行政庁の行為に不服がある場合、処分を行った行政庁の上級行政庁に対し、当該処分の取消し・変更を求める制度 →審査請求の手続、期間に関する出題が多い |

| 再調査の請求 | 審査請求の前段階として、処分を行った行政庁に再調査を請求する制度 →再調査の請求の適用範囲、審査請求期間の延長など再調査の請求を行うことで生じる手続上の変化が頻出 |

| 苦情処理 | 不服申立てとは異なり、行政機関に対し、意見・苦情を述べる制度 →苦情処理の目的、行政不服審査法における位置づけを問われる傾向にある |

(4)行政事件訴訟法の訴訟類型

行政事件訴訟法とは、行政行為を裁判所で争う際のルール・手続を定めた法律を指す。

行政書士試験では、主に取消訴訟について問われる。

| 取消訴訟 | 行政行為に対し、取消しを求める訴訟類型 →原告適格、訴えの利益が頻出 |

| 義務付け訴訟・差止訴訟 | 行政庁が特定の処分を行うよう義務付けるものと、違法な行政行為を差止める訴訟類型 →行政事件訴訟の形態、それぞれの要件と具体的な適用範囲、他の訴訟類型との違いが頻出 |

| 国家賠償請求 | 行政機関の違法行為により損害が生じた場合、国や地方公共団体に対し、賠償請求を行う制度 →国家賠償法と併せ、出題される傾向あり |

(5)国家賠償法

国家賠償法とは、行政機関の違法行為により損害が生じた場合の責任関係について定める法律で、主に下記が問われる。

| 公権力の行使による損害賠償 | 公務員が職務を行う際に違法行為を行い、これにより他人に損害を与えた場合 →故意・過失の有無について頻出 |

| 営造物に関する責任 | 公共の建物・施設の設置、管理にともない損害を与えた場合 →営造物の欠陥に関する具体例が頻出 |

(6)行政裁量

行政裁量とは、行政機関が法の枠内で何らかの決定をする際に許される「余白」を指す。

| 裁量行為と限界 | 採用の範囲を超えて行った処分の適法性、裁量の逸脱・濫用について頻出 |

| 裁判所の関与 | 裁判所が行政裁量の適法性を判断する際の基準について頻出 |

2.民法

行政書士試験では、民法について幅広く問われる。

(1)基本的な概念

| 権利と義務 | 権利義務の定義、相互関係に関する基礎 実例を基にした問題では、特定の権利が行使される際に負う義務などが頻出 |

| 法律行為 | 法律行為の種類・効力、意思表示の要件等 意思表示の効果、無効・取消しの要件を問われることが多い |

| 無効 取消し | 無効と取消しの違い、各要件 具体的な事例を用いた問題が多い |

| 物件・債権 | 物件の種類、物権的請求権、債権の履行・不履行など 所有権、抵当権に関し、具体的な問題が頻出 |

| 不法行為 | 不法行為の要件 具体的な事例をもとに責任の程度を問われる問題が多い |

| 公序良俗 | 公序良俗に反する行為、法律行為が無効となる場合など |

| 信義則 | 信義則に基づく行動の必要性、取引時の誠実義務に関する内容が頻出 |

(2)契約法

民法のうち、特に重要項を占めるのが契約法であり、様々な角度から出題される。

| 契約の成立 | 契約の成立要件、法律行為の要件など 意思表示、代理による契約成立が頻出 |

| 契約の種類 | 売買契約、請負契約、委任契約、賃貸借契約などの類型 各契約の特徴と法的効果、契約解除と履行に関する問題が頻出 |

| 契約の履行 | 契約の履行に関する義務と方法、履行遅滞など 履行遅滞による損害賠償責任、履行不能に該当する場合などが頻出 |

| 契約の解除 | 契約解除の要件、必要な手続、解除後の効果など 契約不履行、詐欺・強迫などの解除事由に関し、具体的な問題が多い |

| 損害賠償 | 契約違反に伴う損害に関し、損害賠償を請求できる要件、計算方法など 損害の範囲、因果関係が頻出 |

| 特約・約款 | 条件付きの契約、約款の有効性など 消費者契約に関する特約について、有効無効を問う問題が増加傾向 |

| 契約の変更 | 契約変更の要件など 契約の変更が認められる場合、変更後の効力が頻出 |

(3)物権法

行政書士試験において、物件の種類・内容、物権変動に関する問題が頻出である。

| 物件の種類・定義 | 物件の種類、概念など 物件の定義、それぞれの特徴と権利関係が頻出 |

| 所有権 | 所有権の内容、行使できる内容など 所有権が制限される場合などが頻出 |

| 物権変動 | 物件の移転、設定に関する要件など 物件の移転方法、登記の効果、時効取得などが頻出 |

| 用益権 | 用益権の特徴、権利行使の制限など 具体的な事例をもとに、行使の可否を問われる事が多い |

| 担保権 | 担保権の性質、設定要件、効力など 抵当権の実行、質権の取扱いなどが頻出 |

| 物権的請求権 | 物権的請求権の内容、行使できる場合など |

| 優先権 | 物件や担保権の順位など 具体的な事例をもとに、複数の権利が設定された場合の優先順位等を問われることが多い |

(4)不法行為

不法行為は、他者に損害賠償責任を問う際の基本法理を指す。

| 不法行為の定義、要件 | 不法行為の定義、成立要件など 各要件について、事例を通じて正否を問われることが多い |

| 違法性 | 違法かどうかの判断基準について 正当防衛・緊急避難など、違法性阻却事由について問われることが多い |

| 故意・過失 | 故意・過失の概念、不法行為の成立に与える影響など 故意・過失の判断基準について、事例を通じて問われることが多い |

| 損害 | 不法行為により生じる損害の種類、範囲など 損害賠償請求における損害の立証責任、評価方法を問われることがある |

| 因果関係 | 損害と行為の因果関係を判断する基準、立証など 直接的因果関係・間接的因果関係が頻出 |

| 不法行為による責任 | 不法行為に基づく損害賠償責任の種類、賠償範囲など 過失相殺、共同不法行為などが頻出 |

| 特別不法行為 | 製造物責任、動産損害など 特別不法行為特有の要件、賠償責任の判断基準などを問われることがある |

(5)家族・相続法

行政書士試験の法令科目のうち、家族法・相続法は出題数が多くないが、例年1~2問は出題される。

| 家族法 | 婚姻・離婚 | ・婚姻の成立要件、効力、無効や取消し事由など ・離婚の種類や手続、財産分与、慰謝料など |

| 親子関係 | 親子関係の成立要件、親権など | |

| 相続法 | 相続の基本 | 相続の概念、相続人の範囲など |

| 遺言 | 遺言の種類、効力など | |

| 相続財産・相続税 | ・相続財産の範囲、評価方法など ・相続税の課税対象、申告期限など |

3.憲法

行政書士試験において、憲法は例年3~5問程度出題される。

年度により変動するものの、全体の4~7%を占めるため、無視できない。

(1)基本的人権の保障

| 基本的人権の概念、種類 | ・基本的人権の定義、憲法における位置づけ ・各権利の特徴、内容について |

| 制約と保障 | 基本的人権が制約を受ける条件、方法など →公共の福祉、合理的な制約の基準などが頻出 |

| 特定の権利 | 表現の自由、信教の自由、財産権などの具体的な内容、侵害された場合の救済措置など |

| 判例 | 基本的人権に係る重要判例、これに基づく法律の解釈などが頻出 |

(2)統治機関

統治機関とは、日本国憲法により設定される国の機関・権力を指す。

| 三権分立 | 三権分立の意義、相互の関係性など |

| 国会の構成・機能 | 国会の構成、権限、運営に関する手続きなど |

| 内閣の役割・権限 | 内閣の構成、権限、内閣総理大臣の役割など →内閣が政策決定を行うまでのプロセス、行政機関との関係性を問われる場合あり |

| 司法機関の構成・機能 | 最高裁判所をはじめとする司法機関の役割、権限、裁判の仕組みなど |

| 憲法改正 | 憲法改正に必要な手続、意義など |

4.一般知識

(1)情報通信と個人情報保護法

| 情報通信 | 情報通信の基本概念 | 情報通信に関する基本的な定義、通信手段など |

| インターネットの仕組み | インターネットの基本的な仕組み、通信プロトコルなど | |

| 情報通信関連法令 | 電気通信事業法、著作権法、サイバーセキュリティ関連法などから出題 | |

| 個人情報保護法 | 個人情報の定義 | 個人情報保護法における個人情報の定義、範囲 |

| 個人情報の取扱い | 個人情報の取得、利用、提供に関する原則、適正な取扱いなど | |

| 個人情報に関する義務 | 個人情報取扱事業者が負う義務、個人情報保護に関する具体的な手続など | |

| 個人情報の第三者提供 | 個人情報の第三者提供が認められる場合と手続など |

(2)政治経済

| 政治 | 政治制度 | 政治制度、三権分立、地方自治制度など |

| 政治思想 | 政治思想と理論の特徴、影響など | |

| 選挙制度 | 選挙制度、仕組み、投票権など | |

| 政治経済関連 | 政治と経済の関連性、経済政策など | |

| 経済 | 経済の基本概念 | 経済の基本用語・概念など |

| 市場の種類 | 市場の種類、特徴など | |

| 経済政策 | 財政・金融・公共政策など、政府の経済政策 | |

| 国際経済 | 国際貿易、為替、グローバリゼーションなど |

試験対策と学習法

行政書士試験に向け、下記の対策をオススメする。

1.試験範囲の把握

行政書士試験に出題される科目を確認し、各科目の重要論点を整理する。

出題傾向を知るには過去問が適切だが、行政書士試験に関連するサイト等から最新情報を得るのも有効である。

重要論点をまとめたら、出題頻度の高い順にリストアップし、優先順位をつけることで進めやすくなるかと思います。

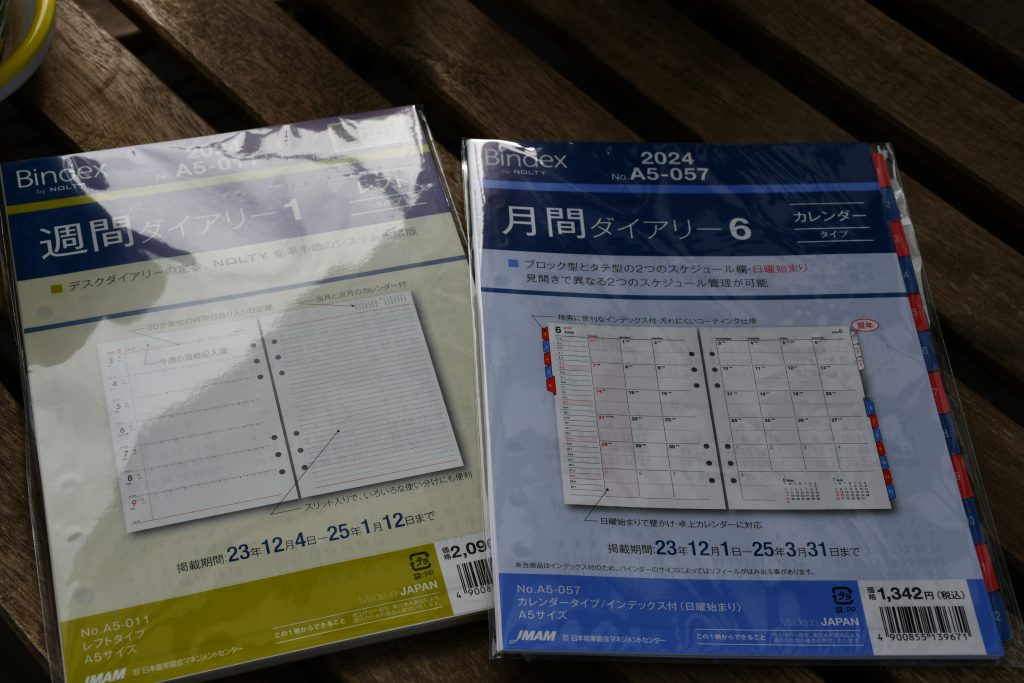

2.計画的な学習

重要論点を把握後、各科目にどの程度の時間をかけるかを具体的に計画する。

進捗に応じ、理解の浅いテーマは重点的に学習する必要があるため、全体的に余裕をもった計画の策定がポイントとなる。

3.学習方法

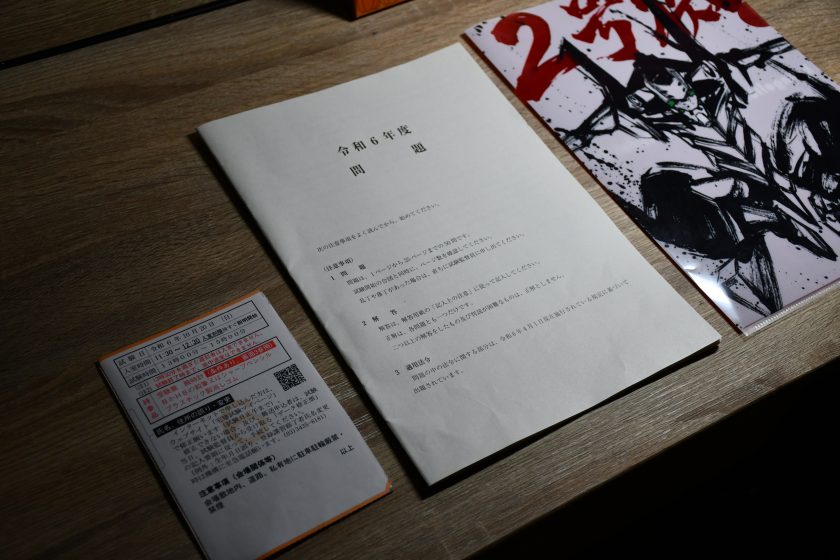

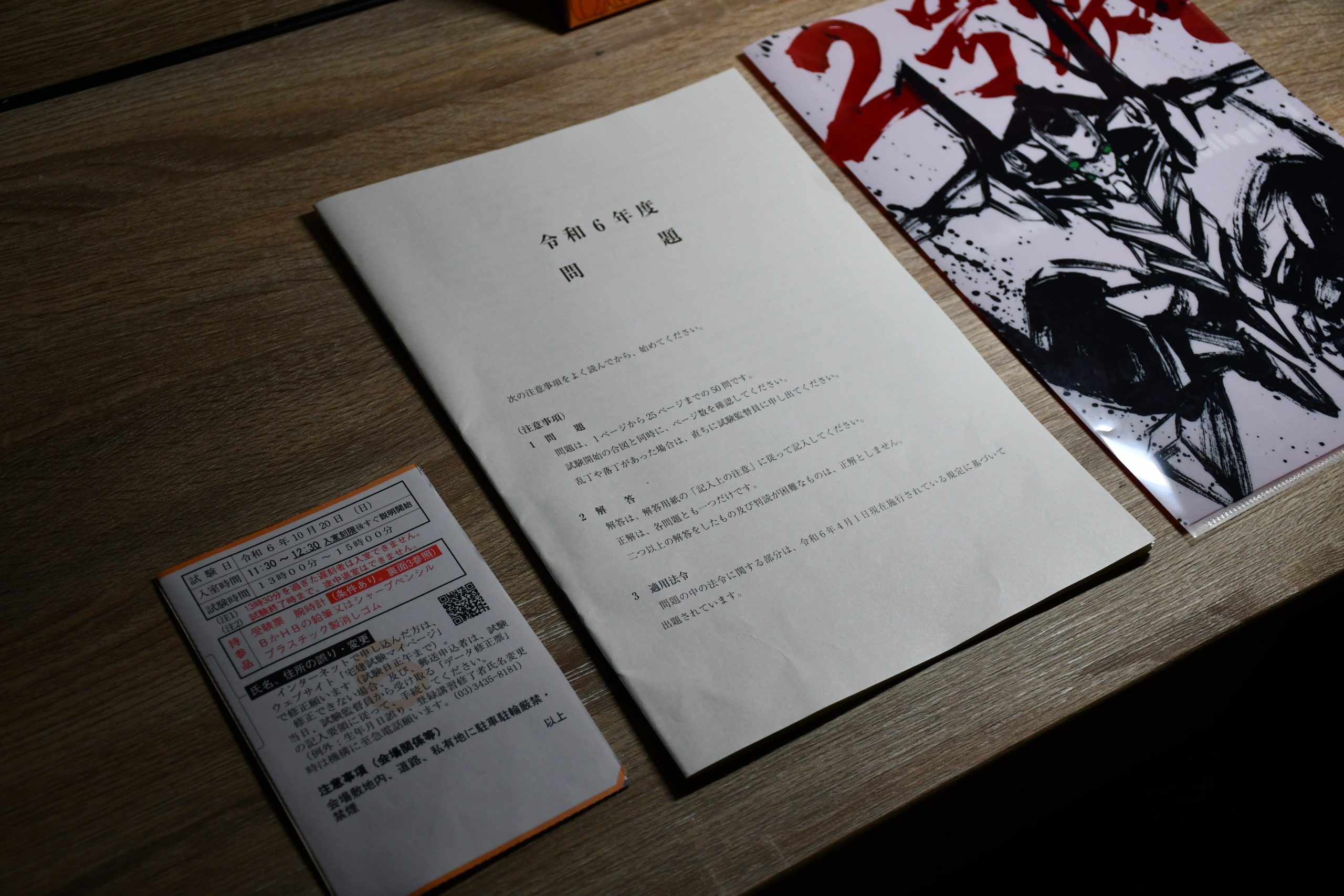

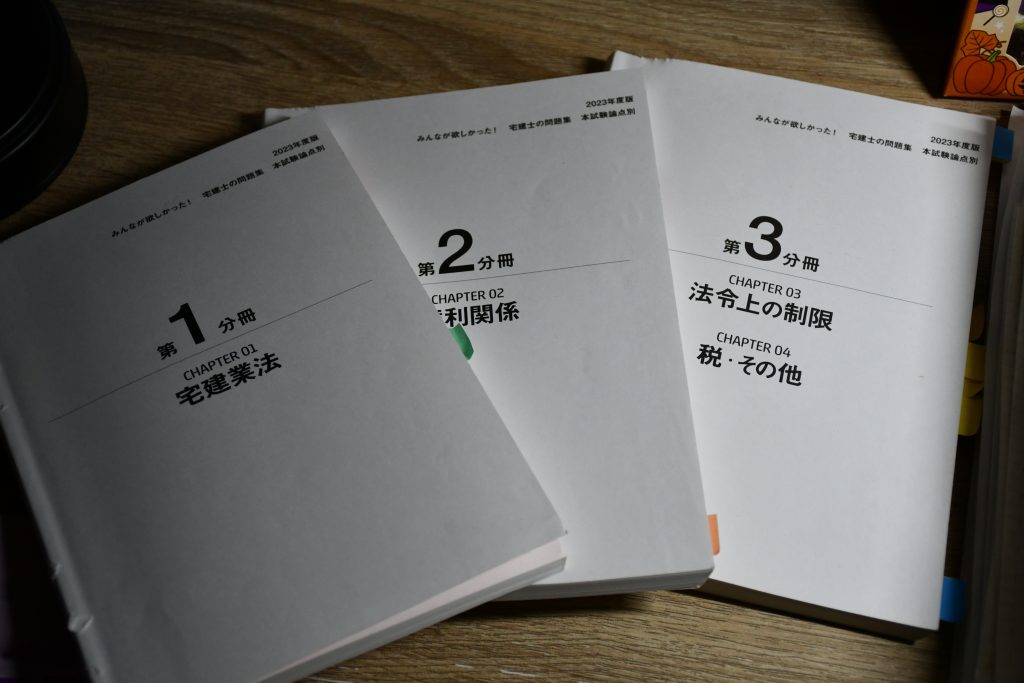

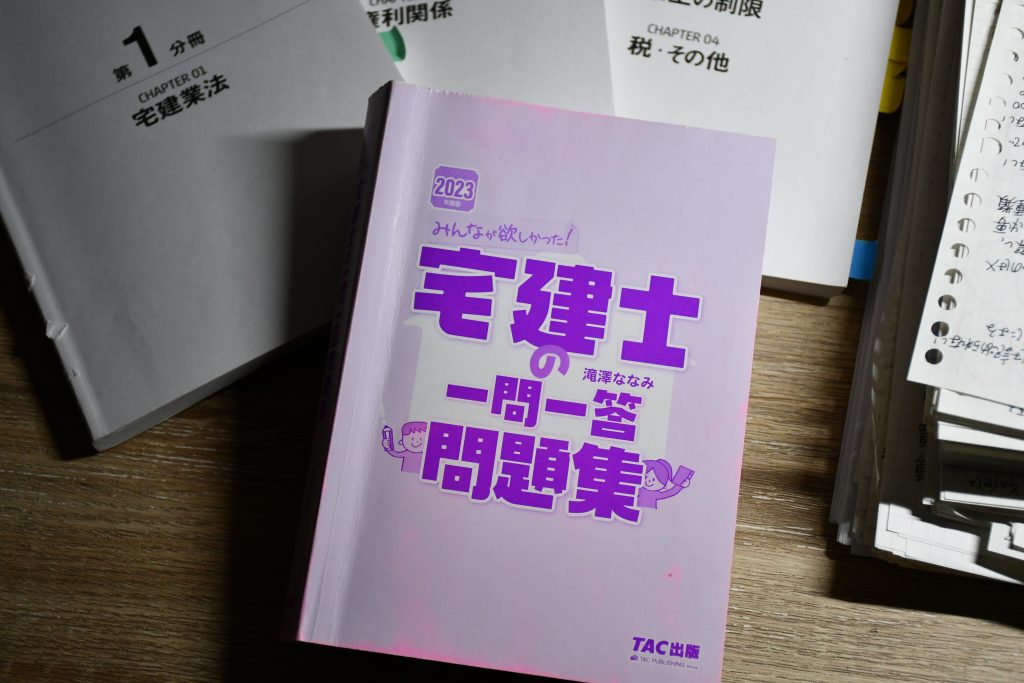

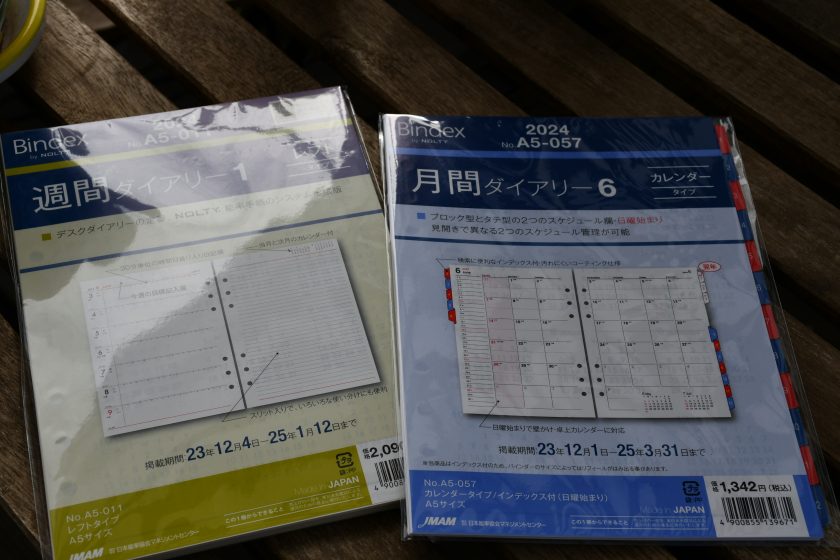

行政書士試験に向け、筆者が行った学習方法を下記に挙げる。

| 理論の理解 | 各科目の基本概念、法律の趣旨を理解する 制定された目的等を知ることで、単なる暗記ではなく理解を促す |

| 問題集の活用 | 口コミ等を参考に、高評価の問題集を試す 最終的に自分と相性のいいものを見つけ、同シリーズのテキストを購入 |

| 反復学習 | 1問にこだわらず、とにかく回転数を上げることを意識 暗記カード・ノート等は作らず、ひたすら過去問をまわす |

| フィードバック | 資格塾が実施する外部模試を活用し、実力を測定 弱点の把握、克服を繰り返す |

4.体調管理

行政書士試験に限らず、試験に臨む際には体調管理が重要である。

筆者の場合、食事の時間が勿体ないと感じ、偏ったことは反省するが、1日最低6時間の睡眠時間は確保し、朝型の生活を心がけた。

また、定期的にジョギングを行い、血行促進・体力維持を目指した。

空き時間はすべて行政書士試験にあてていたが、息抜きに神社を散歩することもあった。

市中に遊びに出かけたり、自宅でだらけるのは気が引けますが、神社ならOKのルールを設けていました。

行政書士試験の重要論点を考察するまとめ

当ページでは、行政書士試験の重要論点を勝手に考察した。