当サイトは、筆者が実際に使用した商品・サービス、訪れた場所を紹介しています。

あくまでも主観に基づく感想、評価のみを紹介します。

✓当サイト運営の思い

✓運営者について

✓広告掲載・お仕事依頼について

✓コンテンツ運営方針

当サイトについて

当サイトは、行政書士として活動する管理人が、実際に使用した商品・サービス、寺社参拝の様子を紹介しています。

いま、困っている人や、これから参拝する人にわかりやすい粒度で届けることを目指し、月20本ペースを目安に更新しています。

当ブログの他にも、下記のサイトにて困っている方のお役に立てる情報を発信しているので、ご覧いただけると嬉しいです。

当サイトを立ち上げた理由

・神社仏閣に関わる伝統文化を継承したい

・いち経営者として、商品・サービスを提供する人を応援し、利用者に愛着をもってほしい

筆者は、令和3年(2021年)に行政書士事務所を開業した関係で、ユーザーから提供側へと視点をうつしました。

ユーザーとして記録も兼ね、写真やメモ書きを残すようになったことで、各コンテンツのメリット・デメリット、これらが抱える課題に気づくように。

薄利多売の世の中で、本当に良い商品・サービスを届けたいと思っている人がたくさんいるのに、本当に良い商品・サービスに出会いたいと思っている人まで届いていない現状を、もどかしく思いました。

商品・コンテンツの紹介や、御朱印集めというと、アフィリエイトやスタンプラリーのようで嫌悪感を抱く人もいるかと思います。

しかし、レビュー・レポという形で出した記事をきっかけに、今まで知らなかったサービス・コンテンツ、どこか遠くに感じていた神社仏閣を身近に感じてくださる人もいます。

当サイトで公開する記事をきっかけにして、「それまで知らなかったモノ、事に感心を持ち、自分の人生を豊かにしてほしい」という思いから立ち上げました。

ユーザーとカスタマーのギャップ

その時々により、色々なコンテンツがブームになる一方、ユーザー・カスタマー双方のマナー悪化も囁かれることがあります。

それまで感心のなかった人が新しい物事に触れるとき、提供側の予測しない接客・サービスを求めるといった問題も起こります。

筆者も、新しい場所やサービスを利用する際、ちょこちょこヤラかすのですが…これらの経験をもとに得た学び・知識を、こちらでまとめてます。

サイト運営者について

当サイトは、サイト内で紹介する商品・サービスに関する取材・調査、使用している写真や動画などのコンテンツ制作、記事執筆まで、筆者ひとりで行っています。

筆者(榊原 沙奈)

- 榊原 沙奈(平成弐年式/90′)

- ヲタク行政書士®(特定行政書士)、作家

- 広島県出身、神奈川県に生息

- やぎ座のO型

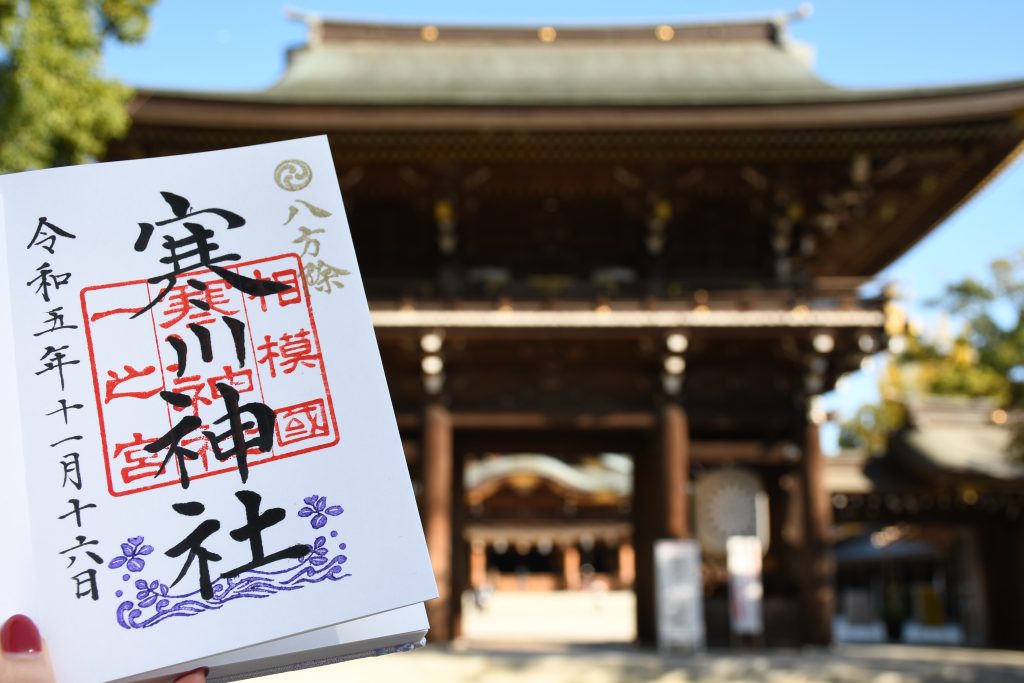

- 趣味は写真を撮ること、神社寺院、お城、道の駅めぐり

- 目標は、身近で起こる問題解決に貢献し、最高の味方になること

- 日本国内の神社寺院、お城すべての参拝・登城を目論む

広告掲載・お仕事依頼について

行政書士として、様々な商品・サービスに触れてきたため、客観性・視認性の高い情報をお伝えします。

広告掲載・お仕事依頼についてはこちらのページよりお待ちしています。>お問い合せ

当サイト運営方針

当サイトは、筆者が実際に使用・利用した商品やコンテンツ、参拝した神社寺院を撮影・紹介しています。

- 実際に使用しなければわからない情報、周辺知識を紹介

- 現地で得た知見をフルに動員し、ユーザー目線での情報発信

- 難しい言葉、言い回しは避け、とにかくわかりやすいを重視

現地取材・実体験ベース

インターネットの発達により、実際に足を運んだり、使用・利用しなくても「それなりの」記事を書くことができる時代になりました。

当サイトでは、実体験に基づく感想、情報を可能な限りわかりやすい粒度でお伝えすることを目指しています。

当サイトに掲載する写真・動画は、全て筆者が撮影したもの(※)です。許可なく使用・転載・コピー等することは禁止します。

※神社寺院様からご提供いただいた写真等、公式サイト・SNS等の埋め込みは除きます。

未来は明るい

新しいものに触れるとき、「なにそれ?」と思う単語や言い回しも多いものです。前知識がなければ読めない文章にあたる度に、筆者も頭を抱えています…。

当サイトでは、初心者にわかりやすい記事を目指して運営しています。

専門知識が豊富な人から見れば、「ちょっとそれ意味違くない???」と突っ込みたくなるような部分もあるかと思いますが、あくまで初心者向けである点をご理解いただけると助かります。