当サイトの一部に広告を含みます。

令和4年(2022年)4月1日以降に着工する工事に対し、「アスベストの事前調査結果の報告」が義務化されます。

当ページでは、事前調査結果の報告が必要な場合、手続、流れを解説します。

Contents

筆者プロフィール

榊原 沙奈(90′)

榊原行政書士事務所 代表行政書士

やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

アスベストとは

アスベストは、耐熱性・耐火性が高く、絶縁性・耐蝕性に優れていることから、建築材料、断熱材のほか、船舶、自動車産業等で利用されてきた繊維状の鉱物です。

アスベストが問題視される理由

アスベストは、粉塵状態になると空中で浮遊し、人が吸い込むと健康被害を引き起こす可能性があることから、使用が規制されています。

アスベストを原因とし、発症が懸念される疾患には、次のようなものがあります。

- 肺がん

- 中皮腔腫(間皮腔腫)

- 石綿肺(石綿線維症)

肺がん

長期間アスベストに曝露された場合、その繊維が肺に沈着し、炎症や肺組織の損傷を引き起こす可能性があります。これにより、発がん性物質が肺組織に作用し、肺がんの発症リスクが高まるといわれています。

アスベストによる肺がんは、初期において症状が現れにくく、診断を受ける時点ではかなり進行していることもあります。

このため、アスベストを取り扱う場合、定期的な健康診断を受けましょう。

中皮腔腫(間皮腔腫)

アスベストによる中皮腔種は、アスベストの曝露により、胸膜や腹膜の中皮腔種または間皮腔種内に悪性の腫瘍が発生するものです。

胸膜にアスベスト繊維が付着することで炎症を引き起こし、腫瘍を形成しますが、胸膜中皮腔種は悪性の場合が多く、治療が困難とされます。

中皮腔種は一般的に、アスベスト曝露から数十年を経過して発症することから、「静かな時限爆弾」と恐れられることもあります。

石綿肺(石綿線維症)

石綿肺は、長期に渡りアスベストを吸入した結果に発症するといわれます。

主な症状に「呼吸困難」「慢性的な咳・喘息」「胸部痛・圧迫感」「疲労感・倦怠感」当が挙げられ、肺がんや中皮腔種当のリスクを高める可能性があります。

事前調査とは

令和4年(2022年)4月1日から義務化された「アスベストの有無の事前調査結果の報告」。

この事前調査とは、一定の工事を行う場合、工事の規模・請負金額に関わらず、施工業者に課される「アスベストの使用の有無の調査」を指します。

建築物の事前調査において、令和5年(2023年)10月以降に着工する工事は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。

事前調査結果の報告とは

事前調査は、原則、全ての工事が対象となります。

一定規模以上の場合、あらかじめ、施工業者から労働基準監督署・自治体に対し、事前調査の結果を報告する義務を負います。

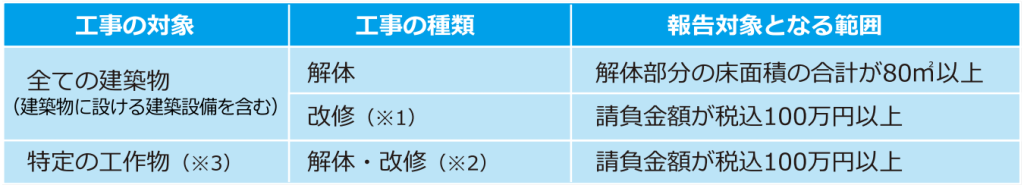

事前調査結果の報告対象となる工事・規模

下記に該当する場合、事前調査結果の報告義務を負います。

建設物の改修工事とは

建設物の改修工事は、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事をいいます。

建築物の解体工事を除き、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装、外壁補修等であって、既存の躯体の一部除去・切除・破砕・研磨・穿孔等を伴うものを含みます。

特定の工作物とは

報告対象となる「特定の工作物」とは、下記のものをいいます。

- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突

- 配管設備

- 焼却設備、貯蔵設備

- 発熱設備、変電設備、配電設備、送電設備

- トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル

- プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板

特定の工作物の解体・改修

特定の工作物の解体・改修には、定期改修、法令等に基づく開放検査等を行う際の補修・部品交換等を行う場合も含みます。

事前調査を行う人

事前調査は、下記の要件を満たす人が行う必要があります。

- 建築物石綿含有建材調査者講習の修了者

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者 - 令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点まで引き続き登録されている人

- 船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う場合、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した人

事前調査の方法

事前調査は、下記の流れで行います。

- 調査依頼

- 書面調査

- 現地調査

- 試料採取

- 分析調査

- 調査報告書の作成・提出

1.調査依頼

アスベストの事前調査は、一定要件を満たす人でなければ行うことができません。

このため、自社に適格者がいない場合、専門業者等に調査を依頼します。

2.書面調査

調査者は、下記の書面をもとに調査を進めます。

- 建築確認申請書

- 設計図書

- 特記仕様書

- 各種詳細図

- 什器備品関連図など

依頼する際、これらの書類を用意しておきましょう。

3.現地調査/4.試料採取

書面を踏まえ、ある程度の状況を把握したうえ、調査者は現地調査を行います。

目視調査の際、必要があれば試料採取を行います。

5.分析調査

現地調査、採取した試料を分析し、対象の建築物等にアスベストが含まれているかの検査を行います。

事前調査の結果、アスベストがある場合またはあるとみなされる場合、法令に基づき、然るべき措置をとる必要があります。

アスベストの飛散防止のため、曝露防止措置をとらなくてはなりません。

6.調査報告書の作成・提出

事前調査結果を報告する書類を作成し、提出します。

原則、石綿事前調査結果報告システムを介して提出することになりますが、システムの利用ができない場合等は、紙面での提出も認められます。

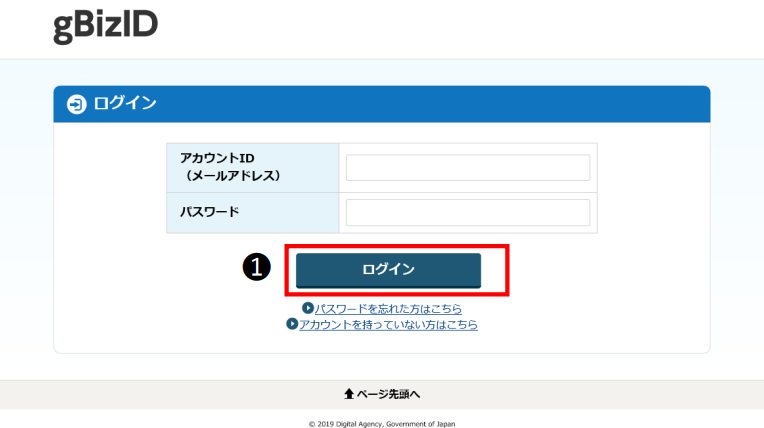

石綿事前調査結果報告システムの使い方

石綿事前調査結果報告システムを利用するには、gBizIDによる事前のアカウント作成が必要です。

gBizIDとは

gBizIDとは、個人・法人向けの共通認証システムです。

1度gBizIDを取得すると、1つのIDとパスワードで複数の行政サービスにログインすることができ、有効期限、年度更新の必要はありません。

アカウントの種類は「gBizIDプライム」「gBizIDメンバー」「gBizIDエントリー」の3種類に分けられ、目的とする手続により求められる種類が異なる点には注意が必要です。

複数の工事を一括で申請する場合、「gBizIDプライム」への登録が必要です。

gBizIDプライム作成方法

gBizIDプライムは「オンライン」「書類郵送」による申請が可能です。(※法人の場合、書類による郵送申請のみ対応のため、注意してください。)

手続の必要なものは、下記の通りです。

- マイナンバーカード

- 申請用端末(PC等)とメールアドレス

- カード読取り、SMS受信用のスマホ、gBizIDアプリ

gBizIDアプリは、こちらからダウンロードすることができます。

- 印鑑登録証明書(個人事業主の場合)

- 印鑑証明書(法人の場合)

- 証明書に対応する登録印

- 申請用端末(PC等)とメールアドレス

- SMS受信用のスマホ

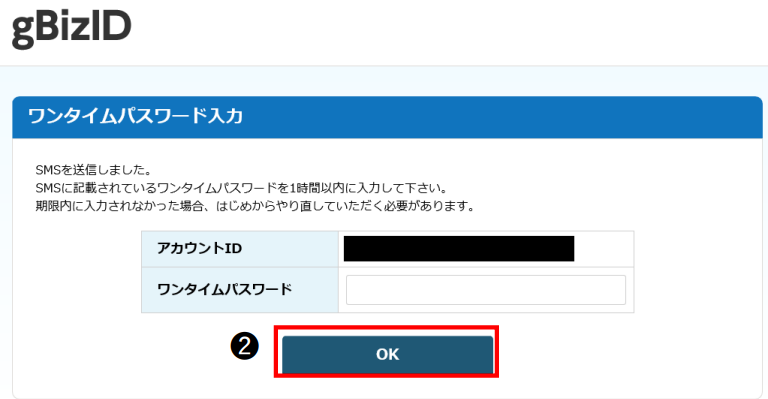

1.ログイン

gBizIDを取得後、石綿事前調査結果報告システムにログインします。

gBizIDとパスワードを入力後、「ログイン」をクリック。

gBizIDの申請時に登録した電話番号にワンタイムパスワードが届くため、これを参照し、入力します。

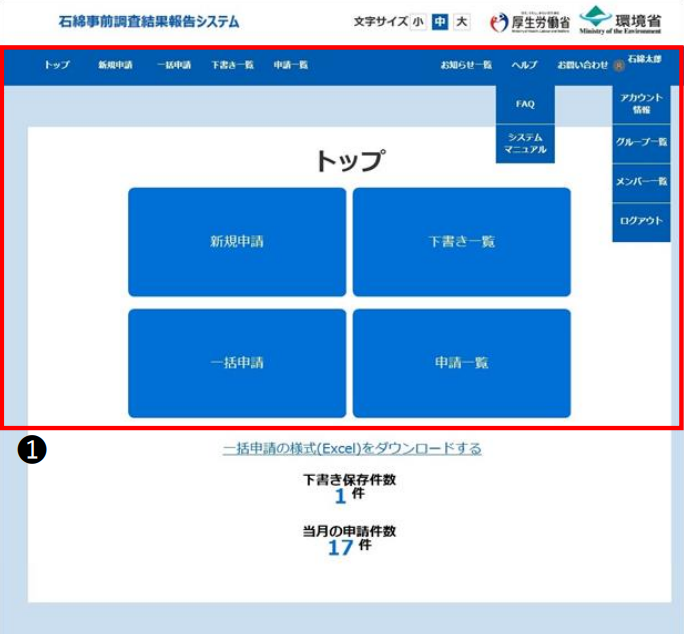

2.申請情報の新規登録

トップページより、「①新規申請」をクリック。

この際、「元方(元請)事業者」「請負事業者」「事前調査結果の報告」を入力します。

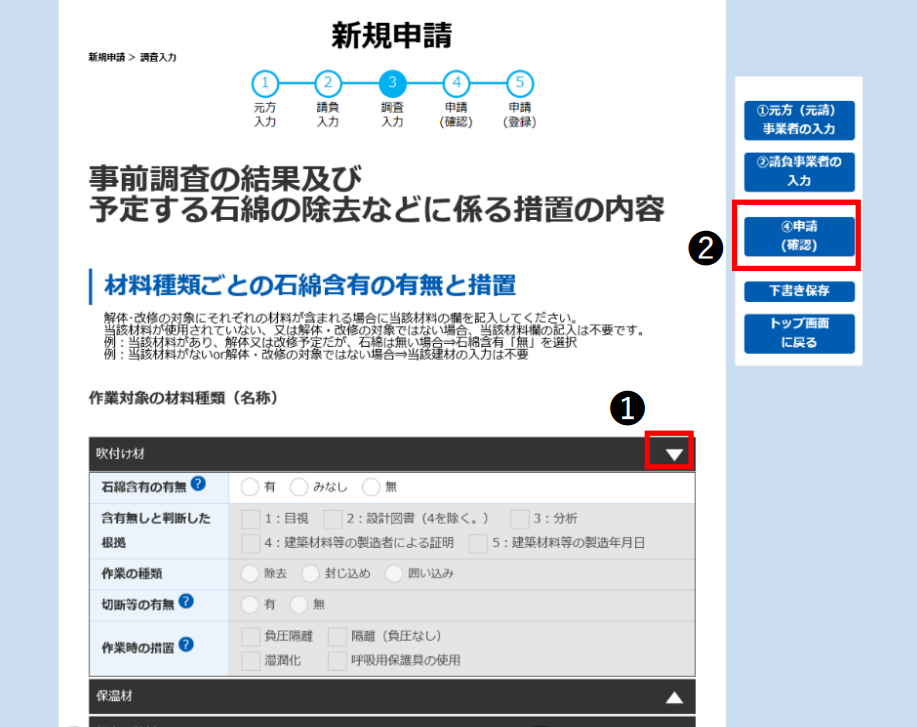

3.事前調査結果の入力

入力する建材の▲をクリックし、入力欄を表示。必要事項を入力します。

入力完了後、「申請(確認)」をクリックし、申請情報の確認を行います。

入力に誤りがなければ、「申請を完了する」をクリックし、申請情報の登録は完了です。

注意喚起メッセージ内容を確認し、必要があれば、適宜入力内容を修正しましょう。

事前調査結果報告に関する質問

1.請負業者による石綿事前調査結果報告システムでの報告は可能?

事前調査結果の報告を義務づけられているのは、あくまで「元方(元請)事業者」です。

このため、請負事業者が代行し、石綿事前調査結果報告システムによる報告を行うことは認められません。

2.事前調査結果を報告する意味は?

事前調査結果の報告は、行政が建築物の解体・改修工事を把握し、適切な指導を行うことを目的として運用される制度です。

このため、アスベストの有無にかかわらず報告をしなければならず、報告を怠った場合、一定のペナルティが課される可能性があります。

3.報告を怠った場合のペナルティは?

事前調査結果の報告は、法律に定められた事業者の義務です。

このため、報告対象であるにも関わらず、報告しないまま工事を行った場合には、行政機関からの指摘・指導、または、労働安全衛生法や大気汚染防止法に基づいた罰則が科される可能性があります。

罰則の内容は、一定期間の懲役、罰金等ですが、悪質な場合、事業者名等が公表される可能性もありますので、事前に確認しましょう。

4.事前調査結果の報告期限は?

事前調査結果の報告対象となる工事は、その開始前に報告する必要があります。

ただし、「工事開始前○日前まで」といった規定はなく、遅くとも工事の着工前までに報告すれば良いと考えられます。

とはいえ、着工前は何かとお忙しいと思いますし、早めに報告されることをオススメします。

5.事前調査でわからなかったが、着工後に石綿が発見された場合

事前調査の際、確認が困難だった材料について、工事着工後にあらわになった石綿含有材料については、「目視が可能になった時点」で事前調査を行う必要があります。

再調査の結果、新たな石綿含有建材が把握された場合、先に行った報告内容を修正することになります。

工事中に発見された石綿含有建材の取扱いは、関係行政機関に確認しましょう。

6.事前調査結果の資料保管について

法令・規則により、事前調査の結果は記録として作成し、事業者側で3年間保存する義務を負います。

石綿事前調査結果報告システムを利用して報告した場合、報告内容のみでは記録として情報不足のため、報告内容と別に記録を作成し、保存する必要があります。

紙面による事前調査結果報告に必要な様式等

石綿事前調査結果報告システムを利用できない事情がある場合、下記リンクより書面をダウンロードし、郵送にて報告することができます。

【令和4年】石綿事前調査結果の報告に必要な手続、流れまとめ

当ページでは、石綿事前調査結果報告に必要な手続と流れを解説しました。