当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、著作権の裁定制度を利用する方法、よくある質問をご紹介します。

Contents

筆者プロフィール

榊原 沙奈(90′)

榊原行政書士事務所 代表行政書士

やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

著作権の裁定制度とは

著作権の裁定制度は、他人の著作物を利用する際に必要な「著作権者」「著作隣接権者」の許諾を得ることが難しい場合、権利者の許諾を得る代わりとなる手続をいいます。

裁定申請の対象

裁定制度の対象となるのは、下記の著作物です。

- 権利者または権利者から許諾を得た人により公表された著作物等

- 相当期間にわたり、明らかに公衆に提供されている著作物等

1.権利者または権利者から許諾を得た人により公表された著作物等

「公表」とは、著作物を著作権者以外に対し、公開しているものをいいます。

2.相当期間にわたり、明らかに公衆に提供等されている著作物等

「相当期間にわたり、明らかに公衆に提供等されている」とは、権利者の手で公表されているかどうかは別として、相当期間に渡って世間に公開されていることを指します。

童謡等がこれにあたります。

裁定申請の前に必要な手続

裁定申請を検討する場合、あらかじめ下記の手続をとる必要があります。

- 権利者の情報を収集すること

- 権利者情報に基づき、連絡に必要な措置をとること

1.権利者の情報を収集すること

権利者情報を収集するために、下記の措置をとる必要があります。

- 文化庁長官が定める刊行物その他資料を閲覧すること

- 広く権利者情報を保有している者に照会すること

- 日刊新聞への掲載等、公衆に対し、広く情報提供を求めること

1-1.文化庁長官が定める刊行物その他資料を閲覧すること

文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧するとは、具体的に、下記のいずれかを指します。

- 著作物等の種類に応じて作成される名簿その他これに準ずるもの

- 広い検索機能を有するウェブサイトでの検索

- 過去の裁定に係る著作物等につき、再度裁定を受ける場合、文化庁のウェブサイトに掲載される著作物等データベースでの検索

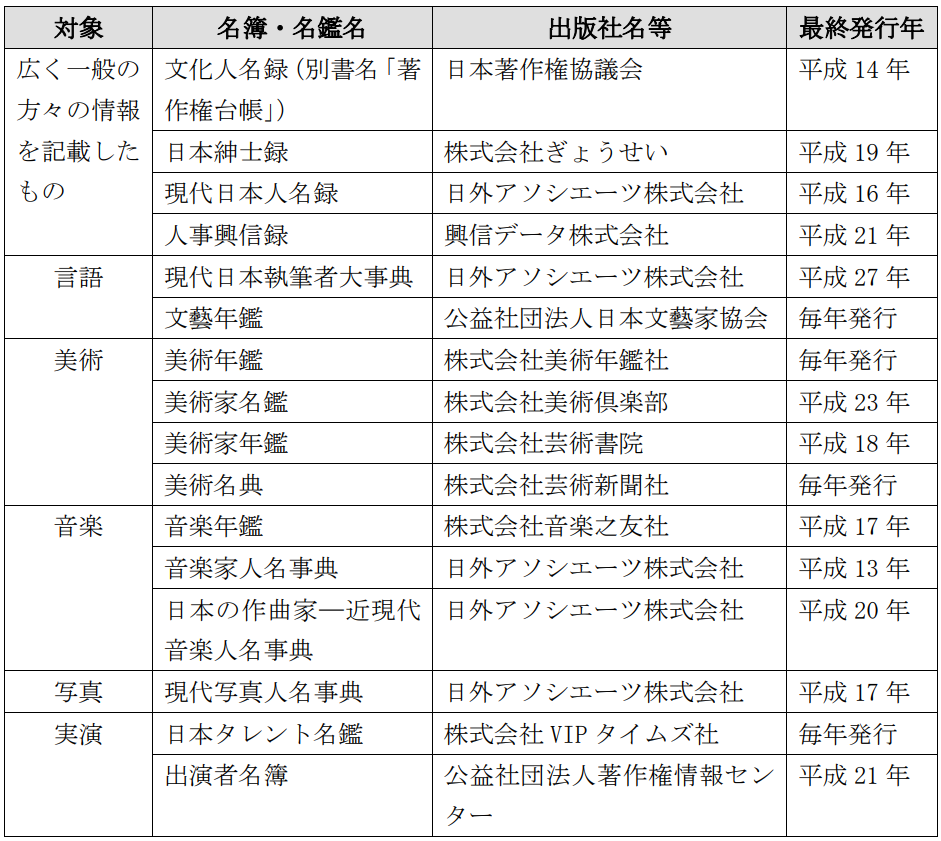

(1)著作物等の種類に応じて作成される名簿その他

下記を参考に、名簿・名鑑等で適切なものを1冊以上参照し、権利者情報を探索しましょう。

(2)広い検索機能を有するウェブサイトでの検索

著作物等の題号、著作者等の名前、著作物等の内容をキーワードとし、少なくとも1種類以上の検索サービス等(下記を参照)を利用して探索しましょう。

- Yahoo!JAPAN等

(3)過去の裁定に係る著作物等につき、再度裁定を受ける場合、文化庁のウェブサイトに掲載される著作物等データベースでの検索

過去の裁定に係る著作物等について、文化庁ホームページに掲載されている「著作権者不明等の裁定実績オンライン検索データベース」の利用が必要です。

備考欄に権利者に関する情報が寄せられている旨の記載がある場合、文化庁担当者に相談しましょう。

1-2.広く権利者情報を保有している者に照会すること

広く権利情報を保有している者とは、下記を指します。

- 著作権等管理事業者、その他の著作権・著作隣接権の管理を業として行う者で、裁定申請に係る著作物等を取扱うもの

- 著作物等について、有識者を主たる構成員とする法人その他の団体

- 文化庁長官(裁定実績オンライン検索データベース)への照会

(1)著作権等管理事業者等への照会

利用したい著作物等の分野に係る管理事業者が存在する場合、その事業者に対し、対象となる著作物等の管理を行っているか確認しましょう。

下表において、「可能」とある著作権等管理事業者のウェブサイトでの検索・閲覧は、当該事業者への確認に代えることができます。

| 対象 | ||

|---|---|---|

| 音楽 | 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) | 可能 |

| 株式会社NexTone | 可能 | |

| 株式会社International Copyright Association | 不可能 | |

| 株式会社アイ・シー・エージェンシー | 可能 | |

| 言語 (文芸作品) | 公益社団法人日本文藝家協会 | 可能 |

| 言語 (脚本) | 挙動組合日本脚本家連盟 | 可能 |

| 協同組合日本シナリオ作家協会 | 可能 | |

| 言語の著作物 (文芸、詩歌、評論等) | 日本ビジュアル著作権協会 | 可能 |

| 言語 (新聞、雑誌、書籍、学術書等) | 公益社団法人日本複製権センター | 可能 |

| 言語 (学術雑誌、書籍、学術書等) | 一般社団法人学術著作権協会 | 可能 |

| 言語、音楽、美術、図形、写真等 (教科書) | 一般社団法人教科書著作権協会 | 不可能 |

| 言語 (学術書等) | 一般社団法人出版社著作権管理機構 | 可能 |

| 言語 (学術書等) | 一般社団法人日本出版著作権協会 | 不可能 |

| 言語、美術、写真、図形 (書籍:主にコミックス) | 一般社団法人出版物貸与権管理センター | 可能 |

| 言語、美術 (漫画) | 公益社団法人日本漫画家協会 | 可能 |

| 美術 (日本画、洋画) | 株式会社東京美術倶楽部 | 可能 |

| 美術 (絵画、版画、彫刻) | 一般社団法人日本美術家連盟 | 可能 |

| 美術 (主に海外の視覚芸術:絵画、彫刻、写真) | 一般社団法人日本美術著作権協会 ※記載のない作家はinfo@jaspar.or.jpまで | 可能 |

| 美術 (絵本) | 株式会社メディアリンクス・ジャパン | 可能 |

| 写真 | 有限会社コーベットフォトエージェンシー | 可能 |

| 実演 | 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター (CPRA) | 不可能 |

| 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構 (aRma) | 不可能 | |

| レコード | 一般社団法人日本レコード協会 | 不可能 |

| 映画 (有線放送番組) | 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 | 不可能 |

| 映画の著作物 (著作権) | 一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会 | 可能 |

| テレビジョン放送 (著作隣接権) | 一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会 | 不可能 |

(2)有識者を主たる構成員とする法人等への照会

有識者とは、下記に該当する人を指します。

- 当該著作物等の分野に係る著作者等の加盟する著作者団体

- 当該著作物等の分野に係る研究者等を構成員とする学会

- 当該著作者が所属していた組織(大学、企業等)

- 当該著作者の著作物を出版した法人など

(3)文化庁長官への照会

文化庁長官への照会とは、裁定実績オンライン検索データベースでの検索を意味します。

1-3.日刊新聞への掲載等、公衆に対し、広く情報提供を求めること

裁定申請をする場合、日刊新聞紙への掲載または文化庁長官が定める下記の方法を選択し、権利者情報の提供を求めなければなりません。

文化庁長官が定める方法とは、公益社団法人著作者情報センター(CRIC)のウェブサイトに7日以上、継続して掲載することを指します。

- 問合せ先:公益社団法人法人著作権情報センター(CRIC)

- 所在地:〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー22階

- 電話:03-5309-2421

- FAX:03-5354-6435

- E-mail:search-info@cric.or.jp

- URL:https://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html/

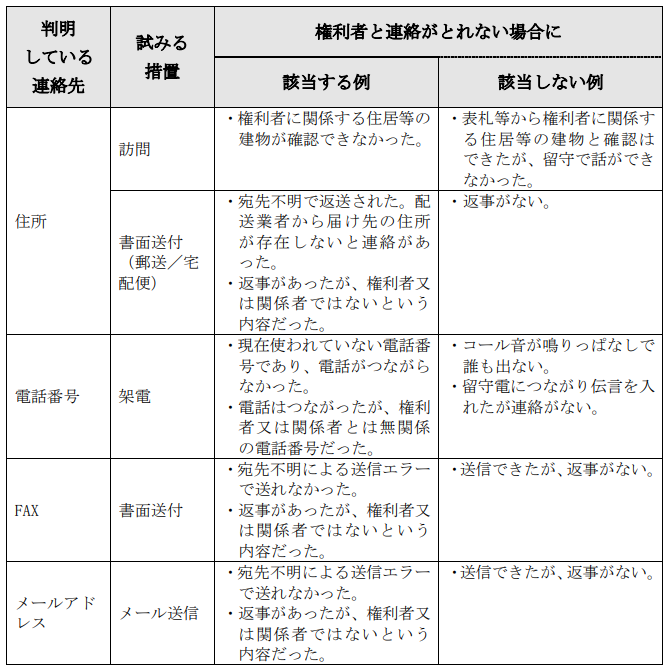

2.権利者情報に基づき、連絡に必要な措置をとること

裁定申請を行う前に、1により取得した権利情報に基づき、権利者と連絡を試みる必要があります。

具体的には、下記の通りです。

裁定手続の流れ

裁定申請から文化庁長官の裁定を受けるまで、下記の流れで行います。

- 事前準備

- インターネット検索、著作権団体等への照会、申請書作成

- 著作権情報センター(CRIC)への広告掲載

- 裁定申請

- 文化庁長官による裁定の可否決定

- 補償金の支払

- 利用開始

1.事前準備

裁定申請における事前準備では、必要書類等の教示を受けます。

これと同時に、権利者情報の収集、情報提供の募集等の「相当の努力」を開始します。

「相当の努力」は、裁定の対象となる著作物等により異なるため、過去の裁定実績を「著作権者不明等の場合の裁定実績オンライン検索データベース」にて確認しましょう。

過去に裁定実績があると、「相当な努力」要件が緩和されます。

2.申請書作成

「相当の努力」をしても権利者情報が得られない場合、申請書の作成を開始します。

申請中も対象著作物を利用する場合、「裁定の仮申請」が必要なので、文化庁担当者に相談しましょう。

3.著作権情報センター(CRIC)への広告掲載

日刊新聞紙または著作権情報センター(CRIC)において、7日間以上継続して広告を掲載する必要があります。

掲載料は7,000円から8,000円程度です。

4.文化庁長官へ裁定申請

CRICへの記事掲載から7日以上が経過し、「相当な努力」に係る調査が終了した時点で、権利者の連絡先等に関する有益な情報が得られない場合、申請を行います。

裁定申請書には、下記を記載します。

- 著作物の題号

- 著作者名

- 著作物の種類および内容、または体様

- 著作物の利用方法

- 補償金の額と算定の基礎となるべき時効

- 著作権者と連絡することができない理由

- 著作権法第67条2項の該当有無

- 著作権法第67条の2第1項の規定による著作物の利用の有無

4-1.手数料

裁定申請では、原則、1申請あたり6,900円の納付が必要です。

4-2.申請者

裁定申請における申請者は、原則、著作物を利用する者ですが、弁護士法等の法令に抵触しない場合、代理人の名前を記載することができます。

4-3.著作物の題号

著作物の題号には、裁定を受ける著作物の題号を記載します。

題号がない場合は「題号無し」、不明の場合は「題号不明」とします。

4-4.著作者名

著作者名が判明している場合、氏名を記載します。

表示がない場合や不明の場合、「不明」と記載します。

4-5.著作物の種類、内容、体様

著作物の種類は、著作権法第10条第1項の規定を参考に記載しましょう。

著作物の内容または体様は、著作物が特定できる情報を記載する必要があります。

- 小説、脚本、論文、講演、その他の言語の著作物

- 音楽の著作物

- 舞踏又は無言劇の著作物

- 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

- 建築の著作物

- 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

- 映画の著作物

- 写真の著作物

- プログラムの著作物

4-6.著作物の利用方法

裁定に係る著作物の利用法は、複製、公衆送信、譲渡等の著作権法で定める権利の種類に応じ、具体的に記載する必要があります。

補償金・担保金の金額の算定に関連するため、利用する数量、期間、有償・無償等の区別まで記載しましょう。

4-7.補償金の額の算定の基礎となるべき事項

補償金の額の算定の基礎となるべき事項とは、販売価格、複製する場合は部数、演奏・上演の場合は回数、出版物やビデオの場合は全体の分量等をいいます。

このほか、同様の利用方法についての使用料相場がわかる資料があれば記載し、関係資料を添付します。

文化庁ホームページで公開される「最低補償金額シュミレーションシステム」を利用すると、ある程度の金額を算定することができます。

上記のほか、過去の最低事例による確認、著作権等管理事業者への確認による場合も考えられます。

4-8.著作権者と連絡する事ができない理由

著作権者と連絡するための相当の努力として、具体的にどのような措置をとったのかを記載し、関係資料を添付します。

4-9.著作権法第67条第2項の該当の有無

著作権法第67条第2項では、国や地方公共団体等による申請の場合、事前の供託についての免除、権利者と連絡がとれた場合の補償金直接払いが認められています。

このため、申請者が免除対象であるかどうかを記載しましょう。

- 国

- 地方公共団体

- 独立行政法人

- 国立大学法人及び大学共同利用機関法人

- 地方独立行政法人

- 日本放送協会

4-10.著作権法第67条の2第1項の規定による著作物の利用の有無

著作権法第67条の2第1項とは、申請中の利用の有無をいいます。

申請中も利用する場合は「有り」、利用しない場合は「無し」を記載しましょう。

4-11.添付書類

申請書類の他、下記の資料を添付する必要があります。

- 著作権者と連絡することができないことを証明(疎明)する資料

- 申請に係る著作物の体様を明らかにするため、必要があれば図面、写真、その他の資料

- 申請に係る著作物が公表され、または、相当期間にわたり公衆、提示されている事実を証明(疎明)する資料

4-12.申請中に利用する場合

申請中利用を行う場合、利用前に、文化庁長官が定める金額を供託する必要があります。

担保金の額は、申請書を基に算出され、文化庁から申請者にメールにて通知されます。

供託は、最寄りの供託所宛てに必要事項を記入した「供託書」を提出するほか、オンラインでの手続も可能です(詳細はこちらをご覧下さい)

5.文化庁長官による裁定の可否決定

提出した申請書類等に基づき、文化庁長官は裁定の可否を判断し、申請者に結果を通知します。

法定要件を満たす場合、裁定処分となりますが、下記の事由に該当する場合、裁定しない処分が下されます。

- 著作者が、著作物の利用を廃絶しようとしているのが明らかな場合

- 申請中、利用者から申請取り下げの申出があった場合

申請から裁定決定まで、平均して2か月程度の時間がかかります。

利用時期が決定している場合、早めに措置を講じましょう。

6.補償金の支払

6-1.申請中利用を行わなかった場合

裁定を受けた場合、申請者は文化庁長官が定める補償金の額を最寄りの供託所に供託します。

6-2.申請中利用を行った場合

先に供託した金額と、通知された補償金額を比較し、両者が同額の場合は手続不要です。

補償金額が担保金額を上回った場合、差額を追加で供託する必要があります。

反対に、担保金額が補償金額を上回った場合、申請者はその差額を取り戻すことができます。

この場合、「供託物払渡請求書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して提出しましょう。

- 裁定の告示をした官報のコピー

- 補償金の額の通知書

7.利用開始

供託すべき補償金を供託し、供託が完了したことをもって、著作物等を利用することができます。

裁定に係る利用方法により作成した著作物(複製物)には、「複製物であること」「裁定のあった年月日」を表示しなくてはなりません。

裁定制度に関するよくある質問(FAQ)

1.権利者が外国人の場合でも裁定を受けられるか

外国人の著作物等でも、著作物等の利用が日本国内で行われる場合、裁定を受ける事が可能です。

ただし、権利者が海外移住のため連絡がとりにくい、権利者との交渉に手間がかかる等の事情は「権利者と連絡を取ることができない場合」という要件に該当しないため、裁定制度の適用対象外となります。

反対に、日本の著作物を海外で利用する場合、現地の法律に従った権利処理が必要です。

2.申請中利用のメリット

申請中利用のメリットは、担保金の供託が完了した時点から著作物を利用できることです。

裁定結果を待たず著作物等を利用できるため、ほぼ全ての裁定申請において利用されている制度でもあります。

ただし、申請中利用は裁定を受けることを前提とし、暫定的な利用を認めるのみなので、裁定をしない処分を受けた時点で利用中止となる点には注意しましょう。

3.裁定申請時の利用期間を延長する場合の手続

裁定申請時に指定した利用期間に延長の可能性がある場合、その旨を含めて申請を行い、裁定を受けることが可能です。

この場合、再度の裁定申請は不要です。

しかし、裁定申請時の予定が後発的に延長した場合、再度の裁定申請が必要です。

4.裁定により著作物を利用する場合、一部を切り抜き、修正して利用することは可能か

著作物の一部を切り抜き、修正して利用することは、著作者人格権(同一性保持権)等を侵害する可能性があります。

裁定を受けたからといって、こうした行為が認められるわけではない点に注意しましょう。

著作権の裁定制度の利用方法、よくある質問まとめ

当ページでは、著作権の裁定制度を利用する方法、よくある質問をご紹介しました。