当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、建設業における業種区分のうち「土木一式工事業」許可の要件、注意点を解説します。

Contents

筆者プロフィール

榊原 沙奈(90′)

榊原行政書士事務所 代表行政書士

やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

土木一式工事業の許可要件

土木一式工事業許可を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。

- 経営業務を適正に管理する能力があること

(1)適正な経営体制

(2)適切な社会保険加入 - 営業所ごとに専任技術者を置いていること

- 暴力団関係企業等、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと(誠実性)

- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること(財産的基礎)

- 欠格要件等に該当しないこと

1.経営業務を適正に管理する能力があること

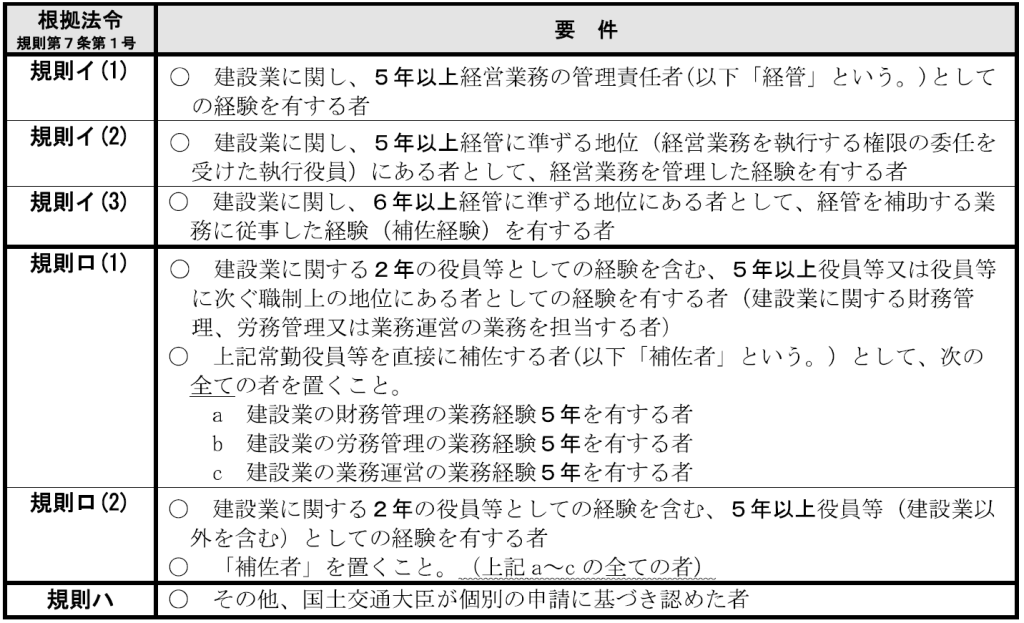

1-1.適正な経営体制

適正な経営体制とは、下記に掲げる人を、常勤役員または常勤役員と当該役員等を直接補佐する人として配置することを求めるものです。

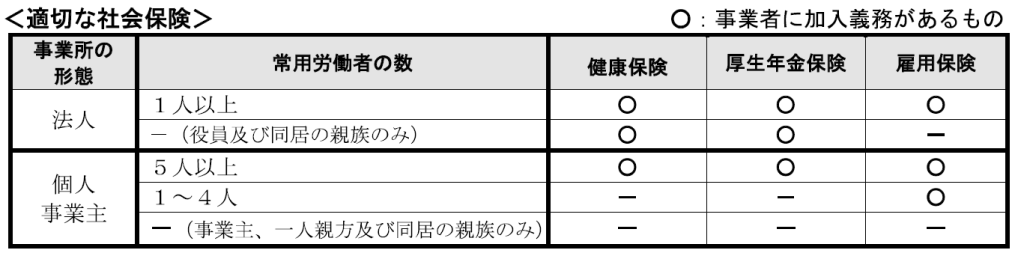

1-2.適切な社会保険加入

健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入すべき事業所において、加入の確認ができない場合、建設業許可の取得、更新はできません。

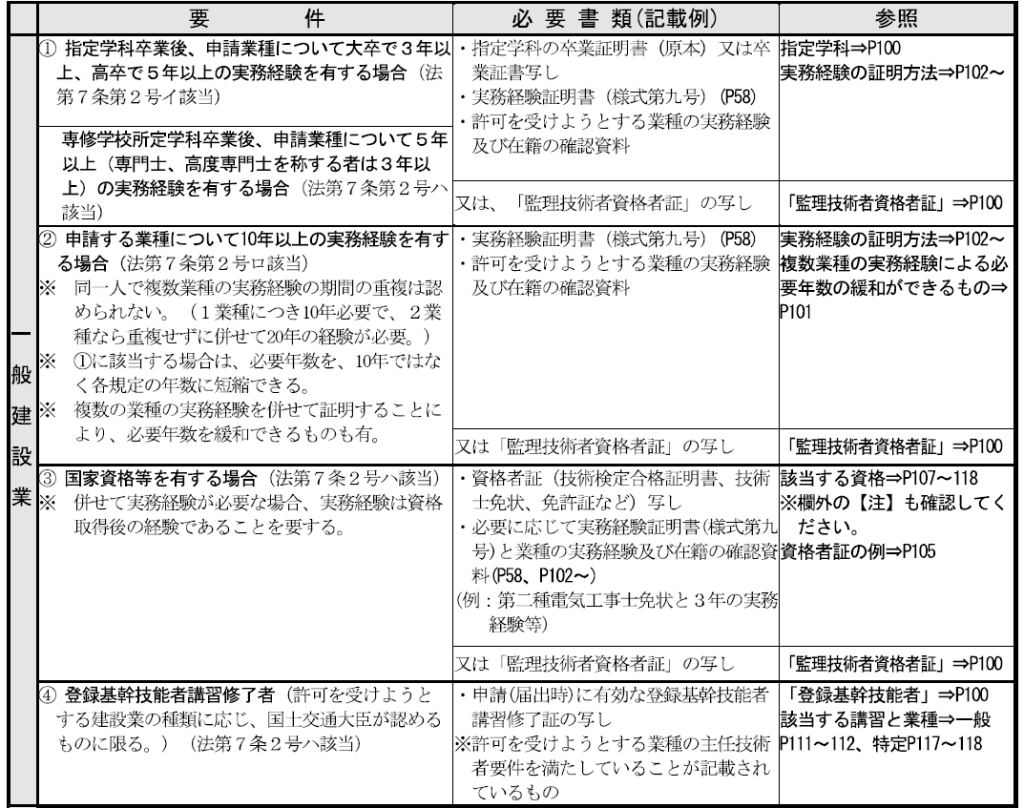

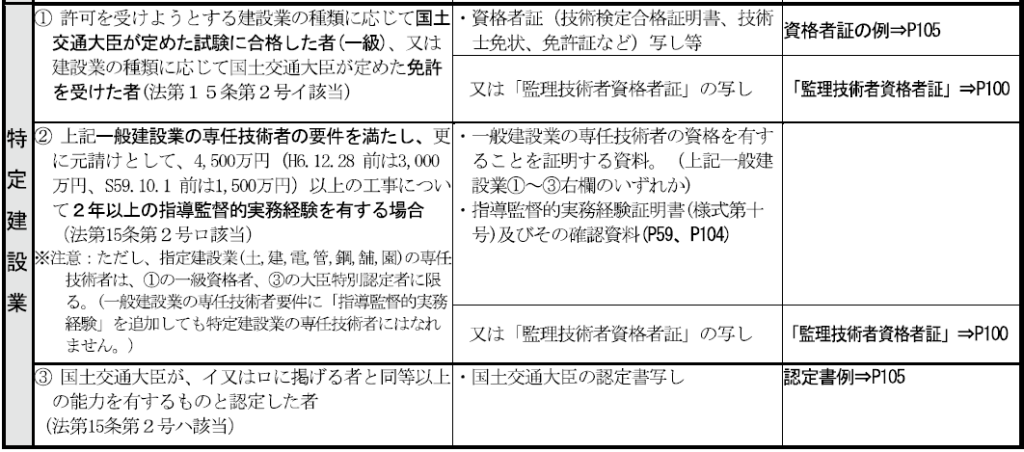

2.営業所ごとに専任技術者を置いていること

建設業を営むすべての営業所について、許可を受ける建設業に関する一定の資格、または、経験がある技術者を選任として配置しなくてはなりません。

2-1.常勤性の確認

専任技術者の常勤性(専任性)を証明するため、下記のいずれかの資料を提出します。

- 健康保険被保険者証(本人)の写し

- 年金事務所で手続きをした「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明書」の写し

- 建設業国民健康保険加入証明書の原本(※3か月以内に発行されたもの)

- 直近の「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」または「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」の写し

- 直近の「住民税特別徴収税額通知書」、通知前の場合「特別徴収切替申請書」の写し

- 直前決算の法人税確定申告書表紙と勘定科目内訳明細書の役員報酬決定内訳書の写し

- 直前決算の所得税確定申告書B第一表と第二表、青色申告の場合、加えて青色申告決算書の写し(個人の場合)

- 直前決算の所得税確定申告書B第一表と青色申告決算書または収支内訳書の写し(個人の場合)

2-2.専任技術者の資格または経験

専任技術者として選任できる技術資格要件は、許可を受ける業種により異なります。

土木工事業(土木一式工事)の場合、下記の資格が認められるため、これらを証明するためにいずれかを添付します。

- 1級建設機械施工技師

- 2級建設機械施工技師(第1種~第6種)

- 1級土木施工管理技士

- 2級土木施工管理技士(土木)

- 法7条第2号イ該当~指定学科卒業後実務経験

- 建設・総合技術監理(建設)

- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

- 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)

- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

「監理技術者資格者証」がある場合

資格者証の写し、実務経験証明書、指揮監督的実務経験証明書を提出する代わりに、資格要件の確認資料として使用することができます。

※資格者証に記載される有資格区分のみ有効になる点に注意しましょう。

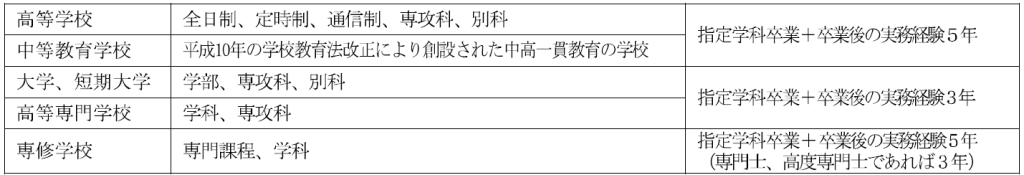

指定学科卒業後の実務経験

対象となる学校の種別と、卒業後の実務経験の必要年数は下記のとおりです。

大学院、職業訓練校、大学校、各種学校等は対象外なので、ご注意ください。

土木一式工事業の指定学科

土木一式工事業の場合、次の学科を履修している必要があります。

- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)

- 都市工学

- 衛生工学

- 交通工学

2-3.複数業種の実務経験による要件緩和

許可を受ける建設業の建設業工事に関し、10年以上の実務経験があれば専任技術者としての資格がありますが、下記の業種について、申請する業種の実務経験が8年以上、かつ、振替可能な業種と併せて12年以上の実務経験があれば、申請業種の専任技術者となることができます。

| 振替可能な業種 | 申請する業種 (8年以上) |

|---|---|

| 土木一式 | とび・土工・コンクリート しゅんせつ、水道施設、解体 |

2-4.専任技術者の実務経験を確認する資料

専任技術者の要件を実務経験で証明する場合、下記を証明する必要があります。

- 証明者の事業所で申請する業種の実務に従事していた期間

- その業者に在籍していた期間

提出するのは、課金いずれかの書類です。

証明者が建設業許可を受けている期間

- 申請する業種に従事していた証明(実務経験証明書等)

- 在籍していた期間の裏付

証明者が建設業許可を受けていない期間

- 申請する業種の実務に従事していた証明のため、下記のいずれかを必要年数分添付します。

(1)申請業種が明確に判断できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え、工事請求控えの写しを証明期間1年ごとに1件以上

(2)該当年の法人税(法人の場合)または所得税(個人の場合)確定申告書の写しを証明期間分 - 在籍していた期間の裏付け書類として、下記のいずれかを添付します。

(1)社会保険の被保険者記録紹介回答票の写し

(2)健康保険証被保険者証の写し

(3)源泉徴収票の写し、または、源泉徴収簿の写しなど

実務経験の確認資料についての注意点

土木一式工事業の経験を証明する場合、具体的な案件で、総合的な企画・指導・調整を要する工事であるかを確認するため、確定申告書の事業種目欄の記載に関わらず、必ず、工事内容が家訓できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え、工事請求控えの写しと、入金確認資料を各年1件以上提出しなければなりません。

建物の工事において、契約書等の工事名称が増築、改築、改修、リフォーム工事等になっている場合、契約書等の記載内容だけでは、どの業種に該当するか判別しづらい場合、契約書だけでなく、工事内容が確認できる見積書、内訳書、工程表、図面等の写しが必要です。

必要年数について、

提出する最初の契約書等に記載された日付から最後の記載日までを通算し、必要年数を上回る必要があります。

3.誠実性

法人の場合、当該法人またはその役員、政令で定める使用人(使用人・営業所長等)、個人の場合、本人または支配人等が、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないが求められます。

3-1.役員等に含まれる人

法人の役員等とは、取締役、執行役、持ち分会社の業務執行社員、組合理事の他、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上をもつ株主、出資総額の100分の5以上の出資者、名称役職を問わず、実質的に取締役と同等以上の支配力をもつ人をいいます。

3-2.不正な行為

不正な行為とは、具体的に、請負契約を結ぶとき・内容の履行に際し、詐欺・脅迫・横領等、法律に違反する行為をいいます。

3-3.不誠実な行為

不誠実な行為とは、工事内容・工期等について、請負契約に違反する行為を指します。

具体的には、下記に該当するような人をいいます。

- 建築士法・宅建取引業法等で「不正又は不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない場合

- 役員等が暴力団関係者等である場合

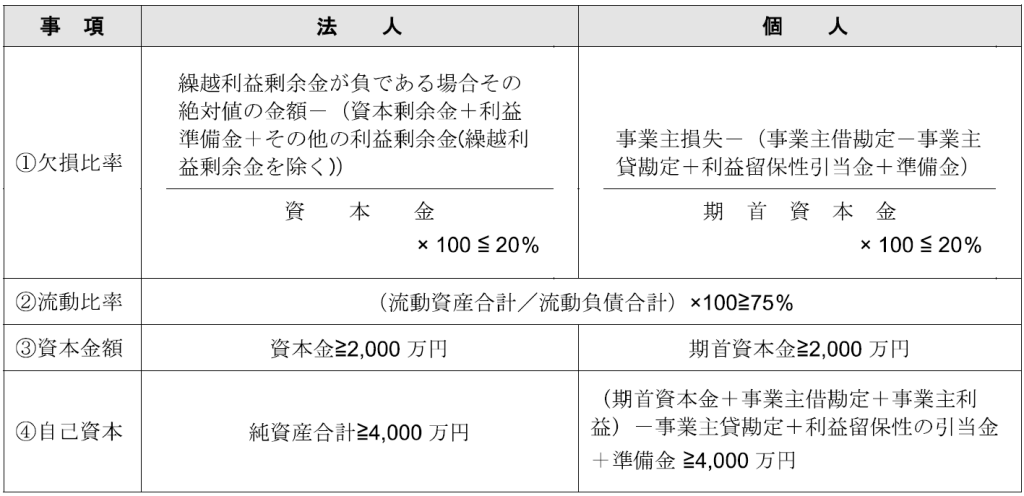

4.財産的基礎

財産的基礎要件については、下記を満たすことが必要です。

- 一般建設業許可の場合:下記のいずれかに該当すること

(1)直前の決算において、自己資本額が500万円以上

(2)500万円以上の資金調達力がある

(3)直前5年間において、許可を受けて継続して営業した実績があること - 特定建設業許可の場合:下記のすべてを満たすこと

(1)欠損額が資本金の20%を超えないこと

(2)流動比率が75%以上

(3)資本金2,000万円以上、かつ、自己資本4,000万円以上

4-1.一般建設業の場合

一般建設業の場合、各要件は次の基準により判断します。

| 要件 | 基準 |

|---|---|

| 自己資本 (法人) | 純資産合計>500万円 |

| 自己資本 (個人) | (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性引当金+準備金>500万円 |

| 500万円の資金調達能力 | 主要取引金融機関発行の預貯金残高証明書において、500万円以上の残高を確認 |

| 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績 | (1)許可切れで申請する場合 (2)初回更新の前に業種追加・般特新規申請をする場合 上記に該当する場合は認められないため、別の要件を満たす必要があります |

| 設立後1度も決算期を迎えていない場合 | 法人の場合:下記のいずれかで判断 (1)開始貸借対照表にて資本金500万円以上 (2)主要取引金融機関発行の預貯金残高証明書 個人の場合: 主要取引金融機関発行の預貯金残高証明書において残高500万円以上を確認 |

4-2.特定建設業の場合

特定建設業の場合、申請時直前決算の財務諸表のうち、貸借対照表において下記のすべてを満たす必要があります。

5.欠格要件に該当しないこと

下記のいずれかに該当する場合、許可を取得することはできません。

- 許可申請書、添付書類のうち、重要事項について記載がある又は記載が欠けている場合

- 下記のいずれかに該当する場合

(1)破産手続き開始決定を受けて復権を得ない人

(2)不正手段により許可を受けた、または、営業停止処分に違反したことを理由に許可を取り消されてから5年を経過しない人

(3)許可取消処分を免れるために廃業を届出、その日から5年を経過しない人

(4)許可取消処分を免れるために廃業を届け出た事業者について、許可取消処分に係る聴聞の通知前60日以内に、当該法人の役員等であった人、または、個人の使用人だった人で、当該届出日から5年を経過しない人

(5)営業停止命令後、その期間が経過しない人

(6)営業を禁止され、禁止期間が経過しない人

(7)禁固以上の刑に処され、執行を終わり、または、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人

(8)建設業法、暴力団関連、刑法、暴力行為処罰法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労基法、職業安定法、労働者派遣法等に違反し、罰金刑に処され、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人

(9)心身の故障により建設業を適正に営むことができないとして、国土交通省例で定められている人

(10)未成年者の場合、その法定代理人が上記のいずれかに該当する場合

建設業「土木一式工事業」許可の要件、注意点まとめ

当ページでは、建設業のうち「土木一式工事業」許可を取得するために満たすべき要件、注意点を解説しました。