当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、令和5年に施行される改正民法の概要、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈(90′)

榊原行政書士事務所 代表行政書士

やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

改正民法とは

令和3年(2021年)4月28日に改正民法が公布され、令和5年4月1日に施行されます。

空き家問題、所有者不明土地の増加による土地の利用阻害、隣地への悪影響などを改善することをメインに改正されています。

- 財産管理制度

- 共有制度

- 相隣関係規定

- 相続制度

1.財産管理制度

所有者を知ることができず、または、その所在を知ることができない土地・建物について、裁判所が管理人を選任し、管理を命ずる仕組みが新設されました。

- 所有者不明土地管理人

- 所有者不明建物管理人

- 管理不全土地管理人

- 管理不全建物管理人

本制度は、マンションの占有・共有部分には適用されない点には注意が必要です。

2.共有制度

今回の改正により、共有に係る下記の点が見直されました。

- 他の共有者に対する義務

- 一部共有者が使用している場合の使用方法の変更

- 変更・管理の決定方法

(1)他の共有者に対する義務

旧法において、共有者間の義務について明文規定がありませんでした。

改正法では、「自分の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う」とされました。

同時に、持分を超える部分について、各共有者は「善管注意義務」を負うことも規定されています。

いくら共有物とはいえ、自分の持分を他の共有者にただで使われるのは嫌ですもんね。

(2)一部共有者が使用している場合の使用方法の変更

旧法において、共有物の管理に関する決定は、各共有者の持分に従って過半数で決定するとされていました。

これにより、共有物を使用している共有者がいる場合、当該共有者よりも多くの持分を持つ他の共有者による急な変更に従うしかなく、いっぽうで、使用している共有者が最も多くの持分をもっている場合、他の共有者はその使用方法を変更することができませんでした。

このような不均衡を解消するため、今回の改正で「特別の影響を及ぼすべきときは、共有者の承諾を得なければならない」との文言が追加されました。

(3)変更・管理の決定方法

旧法では、共有物に変更を加える場合、自分以外の全ての共有者から同意をもらわなければなりませんでした。

対象となる変更の規模は問わないことから、日常的な軽微な変更においてもこれに従う必要があり、都度、全員の同意を得るのは非常に手間がかかります。

そこで、一定の範囲内における変更、および、下記の年数を超えない範囲で、持分価格の過半数で決められることが明文化されました。

| 賃貸の対象物 | 賃貸借の上限期間 |

|---|---|

| 樹木の栽植・伐採を目的とする山林 | 10年 |

| 上記以外の土地 | 5年 |

| 建物 | 3年 |

| 動産 | 6か月 |

これにより、都度「共有者全員」の同意を要した変更が「持分の過半数」で決定できるため、持分に差異がある共有関係に変化があるでしょう。

(4)管理者制度の導入

共有者間において、他の共有者を管理者と定めることは旧法でも許容されてきましたが、今回の改正で、共有者以外の第三者を管理者と定め、日常の範囲において必要な管理を任せられるようになりました。

ただし、管理者が共有物に変更を加える場合には、他の共有者全員の同意を要する点には注意しましょう。

(5)所在等不明共有者がいる場合

共有者のうち、所在不明者がいる場合に備え、今回の改正で下記の措置が新設されました。

| 対象 | 内容 |

|---|---|

| 処分 | |

| 変更 | 所在不明者以外の共有者の同意により、変更の決定が出来る |

| 管理 | 所在不明者または賛否不明な共有者を除く共有者がもつ持分価格の過半数で、管理に関する事項を決定できる |

上記のほか、自分以外の共有者を知る事ができない、または、当該共有者の所在を知る事ができない場合には、下記の措置が認められます。

- 所在等不明共有者以外の共有者が取得する措置

- 所在等不明共有者以外の共有者が第三者に譲渡する権限の付与

変更や管理に関し、共有者全員の同意があれば可能という大原則に変更はありませんが、イレギュラーの際にできる措置が拡充されています。

(5)共有物分割請求訴訟

共有者の間で協議が調わない場合、または、協議を行うのが困難な場合、家庭裁判所に「共有物の分割請求」をすることができます。

この請求に対し、裁判所では下記のいずれかの決定をします。

- 現物分割

- 賠償分割

- 競売分割

3.相隣関係規定の見直し

旧法において、現代の生活環境に馴染まない点がいくつか指摘されることがありましたが、今回の改正で下記の点が変更となりました。

| 概要 | |

|---|---|

| 隣地使用権の拡大 (第209条) | 調査、境界に関する測量、隣地の竹木の枝の切取りを目的とする場合、隣地の使用が可能 |

| ライフラインの供給設備の設置 (第213条の2) | 他人が所有する設備を使用しなければ、電気、ガス、水道水などを継続的に給付することができない場合、必要な範囲で他人の土地に設備を設置し、他人が所有する設備を使用することが可能 |

| 竹木の枝の切除 (第233条) | 一定要件を充足する場合、自己の所有地に入った竹木の切除が可能 |

(1)隣地使用権の拡大

旧法において、隣地が使用できるのは「境界または境界付近における障壁や建物を築造・修繕」する場合のみでした。

今回の改正では、使用の目的、日時、場所および方法を所有者および隣地使用者に通知することで、下記の目的のための使用が認められます。

- 境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕

- 境界標の調査または境界に関する測量

- 竹木の枝の切除

上記の場合、隣地の所有者および使用者のために、使用日時、場所および方法を選ぶ際には最も損害の少ない方法を選ぶ必要があります。万が一、隣地所有者等に損害が発生した場合、隣地所有者には損害賠償請求県が認められます。

使用に際し、あらかじめ通知するのが困難な場合には、使用開始後、遅滞なく通知すれば構いません。

(2)ライフラインの供給設備の設置

所有する土地の位置、地形等により、他の土地に設備を置き、または、他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガスまたは水道水等のライフラインの継続的給付を受けられない場合、必要な範囲で、他の土地に設備を設置し、または、他人が所有する設備を使用できる規定が新設されました。

この際、隣地を使用させてもらう側は、あらかじめ、目的、場所および方法を、隣地等の所有者および使用者に「通知」する必要があります。

あくまでも「通知」であって、「同意」までは要しません。

例えば、隣地に何らかの設備を置かせてもらうことで、隣地に損害を与えるような場合、隣地所有者に対して賞金を支払わなければなりません。この賞金は、最大1年ごとの支払でも構いません。

他人の設備を使用することによって、何らかの利益を受ける場合、自己の受ける利益の割合により設置、改築、修繕及び維持に関する費用を負担しなくてはなりません。

(3)竹木の枝の切除

旧法において、隣地から侵入した竹木の「根」の切除は認められてきましたが、「枝」については隣地所有者に切除を申し入れることができるに留まり、切除は許されませんでした。

今回の改正においても、原則、切り取ることはできないながらも、下記の場合には切除が許されるようになりました。

- 竹木の所有者に枝の切除を催告したにも関わらず、相当期間内に切除しないとき

- 竹木の所有者、または、その所在を知ることができないとき

- 急迫の事情がある場合

4.相続制度の見直し

旧法において、遺産分割時の「特別受益」「寄与分」の算定期限について規定はありませんでしたが、改正により規定されました。

| 相続開始後 | 遺産分割手続 | 共有物分割請求 |

|---|---|---|

| 10年間 | 特別受益と寄与分を考慮した分割は可能 | 不可 |

| 10年経過後 | 特別受益と寄与分を考慮できないが、遺産分割自体は可能 | 可能 |

(1)遺産共有における共有物分割請求

これまで、遺産分割手続に関する時期的な制約はなく、かつ、共有している遺産に関する「共有物分割訴訟」は認められませんでした。

今回の改正でこれを一新し、相続開始から10年を経過した場合、相続財産に係る共有持分について、分割請求が可能となりました。

相続土地国庫帰属制度の新設

相続により土地を取得したものの、管理・運用が儘ならない場合もあります。

こうした事態を重く見た政府は、令和5年(2023年)4月27日「相続土地国庫帰属制度」が新設されました。

相続土地国庫帰属制度は、正式名称「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます(e-Gov法令検索)

(1)相続土地国庫帰属制度の対象となる土地

相続土地国庫帰属制度の対象となるのは、次の要件に該当しない土地です。

- 建物のある土地

- 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

- 通路その他、他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

- 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地

- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地

- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる

- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある

- 土地の管理・処分にあたり、除去しなければならない有体物が地下にある

- 隣接する土地の所有者等と争いがあり、訴訟によらなければ管理・処分ができない

- その他、通常の管理・処分にあたり過分な費用・労力がかかる

端的に言うと、通常の管理または処分に通常より費用・労力を要する土地は不可とされます。

(2)申請できる人

相続土地国庫帰属制度を利用し、承認申請ができるのは、相続または遺贈により土地を取得した人に限られます。

遺贈の場合、相続人以外への遺贈は対象外となる点に注意してください。

(3)手続の流れ

申請手続の流れは、次の通りです。

- 承認申請

- 法務局(法務大臣)による要件審査

- 承認

- 負担金を納付

- 対象土地の国庫帰属

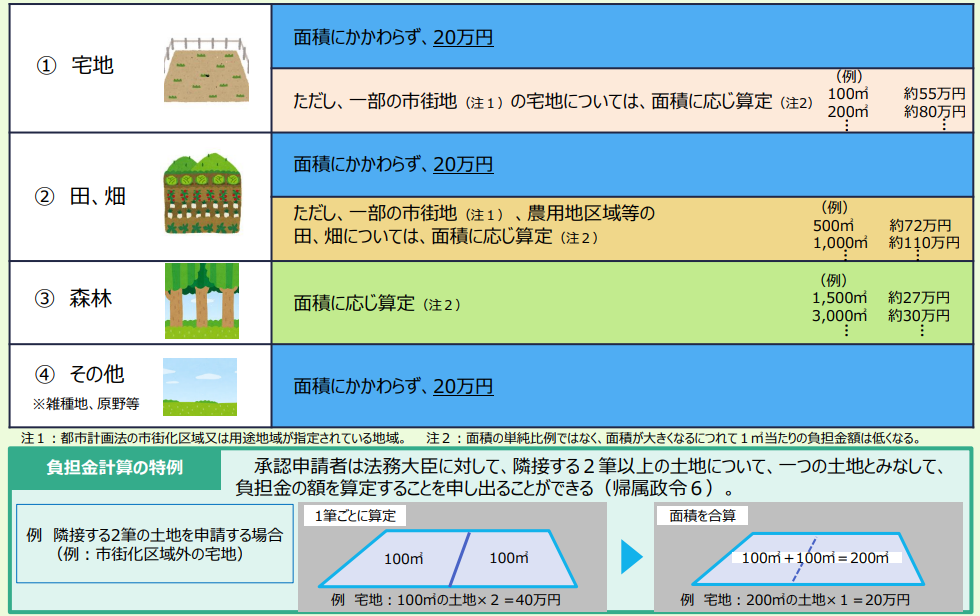

(4)相続土地国庫帰属制度 負担金

相続土地国庫帰属制度では、申請が法務大臣に承認された後、10年分の土地管理費相当額を負担金として支払う必要があります。

下記に具体例を挙げます。

負担金の詳細は、下記リンク先でご確認いただけます。

(5)審査手数料

審査手数料は、土地一筆あたり14,000円を収入印紙にて納付します。

手数料納付後、申請を取下げた場合や却下・不承認となった場合でも、手数料の返還には応じてもらえませんので、申請前に要件等をしっかり確認しましょう。

(6)申請方法

承認申請は、(1)法務局の窓口、(2)郵送にて行うことができます。

提出先は、承認申請の対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局(本局)の不動産登記部門です。

【令和5年】改正民法の概要、注意点まとめ

当ページでは、令和5年(2023年)4月1日に施行される改正民法の概要と注意点を解説しました。