当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、メルカリへの出品に際し、古物商許可が必要な場合と取得要件を解説します。

Contents

関連投稿

メルカリへの出品に古物商は必要か

結論からいうと、メルカリに不要品を出品するだけなら古物商許可は不要です。しかし、営業を目的とし、くりかえし出品する場合等には古物商許可を取得する必要があります。

また、メルカリではなく「メルカリShops(ショップス)」にて中古品販売を行う場合、法人・個人にかかわらず、古物商許可の取得が義務付けられる点に注意しましょう。

【関連リンク】メルカリShops(ショップス)

古物商とは

古物商とは、仕入れた中古品(=古物)を有料で販売・貸出・物々交換する事業を指します。古物商として取引を行うには、古物商許可の取得が義務付けられており、万が一、無許可で営業を行った場合には、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金、もしくは併科されるおそれがあります。

1.古物商許可が必要な古物

古物とは、具体的にいは以下に該当するものを指します。これらを取り扱う場合、古物商許可の取得が求められます。

- 1度使用されたもの

- 未使用でも、使用のために取引されたもの

- 上記1、2を修理・手入れしたもの

①1度使用されたもの

1度使用されたものとは、一般的な「中古品」と大きく違いありません。対象は、家電家具、衣類、調理器具等がこれにあたります。

②未使用でも、使用のために取引されたもの

使用のために取引されたものとは、未開封品であっても、購入者が使用を前提として、販売店等から正当に購入したものをいいます。ですので、最初から「販売(転売)」を目的に購入したものは、古物に該当しない可能性があります。

③上記①、②を修理・手入れしたもの

上記①、②に該当する古物について、修理・手入れしたものも古物に該当します。

2.古物の具体例

上記だけでは、古物がどういったモノなのかをはっきりと想像するのが難しいかもしれません。そこで、以下に、古物営業法施行規則に規定される項目をご紹介します。

| 分類 | 特徴 | 例 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 美術品類 | 鑑賞して楽しむもので、美術的価値があるもの | 絵画、書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀 など |

| 2 | 衣類 | 繊維製品、革製品等で主に身にまとうもの | 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 など |

| 3 | 時計・宝飾品 | そのものの外見的な特徴について使用者の嗜好により選択され、身につけて使用される飾り物 | 時計、眼鏡、宝石類、宝飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール など |

| 4 | 自動車 | 自動車およびその物の本来的用法として自動車の一部として使用されるもの | 自動車、自動車の部分品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー など) |

| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車およびその物の本来的用法として自動二輪車および原動機付自転車の一部として使用されるもの | 自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品(タイヤ、サイドミラー など) |

| 6 | 自転車類 | 自転車およびその物の本来的用法として自転車の一部として使用されるもの | 自転車、自転車の部分品(空気入れ、かご、サドル など) |

| 7 | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 など |

| 8 | 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械および器具 | レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、FAX、シュレッダー、計算機 など |

| 9 | 機械工具類 | 電機によって駆動する機会および器具ならびに他の物品の生産、修理等のために使用される機械および器具のうち、事務機器類に該当しないもの | スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 など |

| 10 | 道具類 | 上記①~⑨および下記⑪~⑬に掲げる物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 など |

| 11 | 皮革・ゴム製品 | 主に比較、またはゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品(ビニール製品、レザー製) |

| 12 | 書籍 | ー | 文庫、コミック、雑誌 など |

| 13 | 金券類 | ー | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 など |

古物に該当しないもの

いっぽうで、古物に該当しないものもあります。たとえば、盗難される可能性が低い物品や、盗難されても発見が容易な物品は対象外となります。

また、本質的な部分に変化を加えなければ使用できない物品、使用することにより消費する物品についても、古物かは除外されることとなります。以下に、具体例を挙げます。

- 総トン数が20トン以上の船舶

- 航空機

- 鉄道車両

- 重量が1トンを超える機械で、容易に運搬ができない状態にあるもの

- 重量が5トンを超える機械で、自走や運搬ができないもの

- 庭石

- 石灯籠

- 消費して無くなるもの

【例】化粧品、薬品、サプリメント、酒類、食品 など - 本来の使用用途、性質を変化させたもの

【例】洋服や端切れをリメイクしてバッグにしたもの など - 原材料になるもの

【例】空き缶類、金属原材料、古新聞、被覆いのない古銅線類 など - 利用せずに捨てるもの

【例】廃品、一般ごみ など - 実態がないもの

【例】電子チケット、Amazonギフト券 など

古物商許可が必要な場合

ここまで見てきた内容を基に、以下に該当する場合には、古物商許可の取得が必要となることがわかります。

- 古物を買い取って売る

- 古物を買い取り、修理等をして売る

- 古物を買い取り、使える部品類を売る

- 古物を売った後、手数料をもらう(委託売買)

- 古物を別のものと交換する

- 古物を買い取り、貸し出す

- 国内で買った古物を、国外に輸出販売する

1.古物を買い取って売る

古物を「買う」「売る」行為は、古物商に該当するため、古物商許可の取得が必要です。

反対に、無償で引き取った古物を販売する場合や、買い取った古物を買主本人が使用する場合は、古物商許可は必要ありません。

2.古物を買い取り、修理等をして売る

古物を「買う」だけでなく、「修理をして売る」行為は古物商取引に該当しますので、古物商許可が必要です。

ここでいう「修理」とは、物品の本来の性質・用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。たとえば、買い取った洋服のクリーニングや、ジュエリー等を磨くことが該当するものと考えられます。

3.古物を買い取り、使える部品類を売る

古物を「買う」、使用可能な「部品類を売る」行為は、古物商取引に該当するため、古物商許可が必要です。

特に対象が中古車の場合、再利用部品等の取り外しには法人・個人にかかわらず、都道府県知事等から「解体業許可」を取得する必要がある点には注意してください。

ただし、自分のために部品を外し、売らずに使用、または保管される場合には、古物商許可は不要となります。

4.古物を売った後、手数料をもらう(委託売買)

古物を「売った後」なので、買取は行われていませんが、売れた場合に手数料をもらう「委託売買」については、犯罪防止の観点から古物商許可が求められます。

5.古物を別のものと交換する

ここでいう交換とは、古物を引取り、他の物品と交換する場合が該当します。交換の対象となる物品については、古物かどうかを問いません。

交換には、パソコンの下取りに出した際、査定価格に応じたクーポン券や、ポイントを付与された場合まで含まれる点に注意しましょう。

6.古物を買い取り、貸し出す

古物を「買う」、「貸し出す」行為は、古物商取引に該当し、古物商許可が必要です。

反対に、新品を購入し、貸し出す場合には、古物商許可は不要です。

7.国内で買った古物を、国外に輸出販売する

日本で「買った」古物について、国外に「輸出販売(売る)」する場合も古物商取引に該当しますので、古物商許可が必要です。

【出典】古物商許可|警視庁をもとに作成

古物商許可が不要な場合

いっぽうで、以下に該当する取引を行う場合には、古物商許可は不要です。

- 私物を売る

- 無償で譲り受けたものを売る

- 相手から手数料等を受け取り、回収したものを売る

- 自分が販売したものを買い戻す

- 自分が海外で買い付けたものを国内で売る

1.私物を売る

自分で所有するものや、自分が使用する目的で買ったものを売る場合、古物商許可は必要ありません。ただし、自己使用に該当するか否かについては、取引する物品や頻度等から客観的に判断される点に注意しましょう。

2.無償で譲り受けたものを売る

無償で譲り受けたものを売る場合、古物商許可は必要ありません。

ただし、現金以外の電子マネーや仮想通貨、ポイント等を相手に渡した場合は、「買った」または「物々交換」に該当し、古物商許可が必要となります。

3.相手から手数料等を受け取り、回収したものを売る

古物を受け取ることを条件に、相手から手数料等を受け取っているものを売る場合、古物商許可は必要ありません。

4.自分が販売したものを買い戻す

一度自分が売ったものについて、買主から直接買い戻す場合には、古物商許可は必要ありません。ただし、買主が第三者に転売し、その第三者から買い戻す場合は対象外であり、古物商許可が必要となる点に注意しましょう。

5.自分が海外で買い付けたものを国内で売る

自分が海外で買い付けたものを日本国内で売る場合、古物商許可は必要ありません。

ただし、輸入全般が古物商許可不要というわけではなく、他の輸入業者が買い付けた古物を国内で買い取り、自分で売る場合には、古物商取引に該当し、古物商許可が必要です。

【出典】古物商許可|警視庁をもとに作成

古物商許可申請の流れ

古物商許可を取得するまでの流れは、以下の通りです。

- 申請書類の作成

- 申請

- 古物商許可証の交付

1.申請書類の作成

古物商許可申請について、「個人」「法人」に区別し、それぞれ下記を提出する必要があります。

1-1.個人の場合

個人の場合、下記の書類が必要です。

| 書類名 | 概要 |

|---|---|

| 略歴書 | 本人、営業所の管理者のものを提出 |

| 住民票の写し | ①本籍が記載されたもの ②本人、営業所の管理者のものを提出 |

| 誓約書 | 本人、営業所の管理者のものを提出 |

| 身分証明書 | |

| URLの使用権限を疎明する資料 | インターネット上で取引を行う場合のみ |

1-2.法人の場合

法人の場合、下記の書類が必要です。

| 書類名 | 概要 |

|---|---|

| 定款 | 事業目的に「古物商」の記載があるもの |

| 登記事項証明書 | 全部事項証明書 |

| 略歴書 | 役員全員、営業所の管理者のものを提出 |

| 住民票の写し | |

| 誓約書 | |

| 身分証明書 | |

| URLの使用権原を疎明する資料 | インターネット上で取引を行う場合のみ |

1-3.その他添付書類

上記のほか、必要に応じて下記の書類が必要な場合があります。

| 事例 | 概要 |

|---|---|

| 営業所が賃貸物件の場合 | 賃貸契約書の写し 古物商営業を行うにつき、管理者の承諾書 |

| 自動車等の買取事業を行う場合 | 駐車場等保管場所に関する書類(賃貸借契約書の写し等) |

| URLを届出る場合 | プロバイダ等が発行する資料の写し プラットフォーム上にある自社アカウント画面のスクショ等 |

【関連リンク】申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)(警察庁)

2.申請

古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署内にある生活安全課の窓口です。申請は窓口対応のみなので、事前の面談予約をお勧めします。

【関連リンク】警察署一覧(警察庁)

2-1.申請手数料

古物商許可申請にかかる手数料は、19,000円です。万が一、不許可となった場合でも、当該手数料は返金されませんので注意しましょう。

3.古物商許可証の交付

通常、古物商許可申請から審査結果が出るまでは、40~50日程度の期間を要します。

審査内容に問題がなければ、警察署から古物商許可に関する連絡があるため、警察署において、古物商許可証を受け取りましょう。

古物商許可取得後の注意点

古物商許可の取得後、下記に注意しましょう。

- 古物営業三大義務の遵守

- 申請内容に変更が生じたら届出を行う

- 古物商許可の標識掲示、許可証携帯義務

- その他、古物商の義務

1.古物営業の三大義務

古物商として営業を行う事業者は、下記の義務を負います。

- 本人確認義務

- 取引記録義務

- 不製品申告義務

1-1.本人確認義務

古物商は取引の安全を守るため、下記に該当する場合に、取引相手の身元等を確認する必要があります。

- 古物の買取

- 古物の交換

- 委託を受け、古物の売却・交換を行う場合

(1)確認事項

具体的な確認事項は下記の通りです。

- 住所または居所

- 氏名または名称

- 職業

- 生年月日(年齢)

(2)確認方法(対面)

古物営業法において、上記の確認方法を次のように定めています。

- 確認事項について、自書による書面の提出を求める

- 運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書の提示を求める

- 本人の親族等に問い合わせる

このうち、いずれかの方法により確認すればよく、全てを実施する必要はあります。

(3)確認方法(対面以外)

郵送、インターネット等を介し、対面以外で確認する場合、下記の方法が考えられます。

- 相手方の電子署名付データの受取り

- 実印による署名押印のある書面と、対応する印鑑登録証明書を受け取る

(4)確認が不要な場合

下記に該当する場合、確認は不要です。

- 自身で売却したものの買い戻し

- 取引価格の総額1万円以下の取引

ただし「取引価格の総額1万円以下の取引」に該当するもののうち、一部例外規定が定められている点に注意しましょう。

1-2.取引記録義務

古物商営業を行う際、相手方から古物を受取り、または、古物を引き渡した場合、下記の事項を「古物台帳」に記録し、最後の記載日から3年間保存する義務を負います。

- 取引の年月日

- 古物の品目、数量

- 古物の特徴

- 相手方の氏名、住所、職業、年齢等の本人確認情報

- 本人確認の方法

記載対象となる取引

古物台帳への記載が必要な取引は、下記の通りです。

| 受け取るとき | ①取引価格の総額1万円以下の取引 ②下記の取引 a.家庭用ゲームソフト b.CD、DVD、Blu-rayディスク等 c.書籍 d.自動二輪車、原付(部分品含む) |

| 引渡すとき | ①取引価格の総額1万円以上となる下記の取引 a.美術品類 b.時計・宝飾品類 c.自動車(部分品を含む) d.自動二輪車・原付(部分品を含む) ②取引価格の総額1万円未満の自動二輪車本体、原付本体に関する取引 |

実務上、古物台帳は紙媒体でなければならないという規定はなく、電子データ(Excel、専用ソフト)等で保存することが認められています。ただし、行政をはじめとする利害関係人から開示を求められた際、すぐに開示できるよう管理することをお勧めします。

1-3.不正品申告義務

古物商営業を行うにあたり、取引上、盗品・偽造品等の不正品と疑われる商品取引を依頼された場合には、直ちに警察に申告する義務を負います。

具体的には、相手方の職業と不釣り合いな高額物品を短期間に複数売却する、早期の売却を希望し、取引そのものが杜撰な場合等がこれにあたります。

変更が生じたら届出を行う

古物商許可申請において記載した内容等に変更が生じた場合、管轄の警察署に変更の届出を行う必要があります。また、個人から法人成り(法人化)した場合、個人で取得した古物商許可を引き継ぐことはできませんので、新たに法人名義で申請する必要がある点に注意しましょう。

営業所を移転した場合、従前の営業所と同一管轄内での移転についても変更義務があります。

古物商許可の標識掲示、許可証携帯義務

古物商営業を行う場合、営業所、仮設店舗それぞれにおいて、古物商許番号、古物商許可の標識を掲示する義務を負います。これは、実店舗、自社サイト、メルカリ等のプラットフォームの一部を利用する場合、いずれにも共通する義務です。

1.サイト上に表示する内容

サイト上で古物商取引を行う場合、原則、古物を掲載する各ページに下記を表示する義務を負います。

- 古物商の名称

- 古物許可を付与した公安委員会の名称

- 古物商許可番号

例外として、サイトのトップページ、または、トップページにわかりやすく当該事項を設置する方法も認められます。

2.出張買取を行う場合

古物商が営業所以外の場所において取引する場合、古物商許可証を携帯し、相手方からの求めに応じ、これを提示する義務を負います。

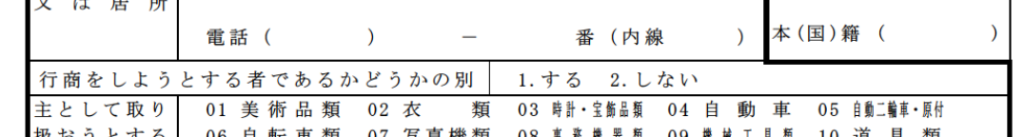

出張買取を行う場合、古物商許可申請書の「行商をしようとする者であるかどうかの別」につき、「1.する」を選ぶ必要がありますが、万が一「2.しない」を選んでいる場合、忘れず変更届を行ってください。

4.その他、古物商の義務

古物商は、上記の他にも次の義務を負います。

- 管理者の選任義務

- 取引場所の制限

- 品触書の保存・届出義務

- 保管命令、立入検査への協力義務

- 名義貸しの禁止

4-1.管理者の選任義務

古物商を行う場合、各営業所に管理者を1人選任する義務を負います。

管理者に特別な資格は必要ありませんが、古物商は、古物商営業を適正に実施するために必要な知識、技術、経験等を管理者に習得させる努力義務も課されます。

4-2.取引場所の制限

古物商が、古物商以外の一般人と取引を行う場は、下記のいずれかのみ認められます。

- 営業所

- 取引の相手方の住所

- 仮設店舗(あらかじめ公安委員会に届出た場合)

あくまでも古物商と一般人との制限であり、古物商同士の取引にこのような制限はありません。

4-3.品触書の保存・届出義務

品触書とは、盗品等について必要がある場合に管轄の警察署から送られてくる手配書を指し、被害品の品目、特徴等が記載されます。

古物商は、品触書の保存、届出について、下記の義務を負います。

- 品触書を受け取った年月日を記載し、6か月間保存すること

- 品触書に該当する古物を所持している場合、直ちに届出ること

- 品触書の保存期間内に該当する古物を受け取った場合、直ちに届出ること

4-4.保管命令、立入検査への協力義務

警察本部長等は、盗品等の疑いがある古物につき、古物商に対し、最大30日間の古物保管命令を出すことができます。

当該期間内において、古物商がその古物を売却することは認められず、単に預かっている場合でも、委託者への返品は禁じられます。

このほか、警察職員には、必要に応じて古物商の営業所、仮設店舗、保管場所、古物市場等への立入、検査、関係者に質問をする権限があり、古物商はこれらに応じる義務を負います。

4-5.名義貸しの禁止

古物商は、他人に自己の名義で古物営業をさせることが認められません。

万が一、名義貸しによる営業が発覚した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるだけでなく、古物商許可の取消し、6か月以下の業務停止命令等のペナルティが課される可能性があります。

古物商許可取消処分を受けた場合、当該処分から5年間は古物商許可を取得することができません。

メルカリ上で古物商を行う場合の注意点

(1)記載事項

メルカリ上において、営業を目的とした古物販売を行う場合、商品説明欄に下記を記載する必要があります。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 正確な商品名 | ブランド品の場合はブランド名 それ以外の場合は該当する商品名、種類等 |

| 正規品であることを示す資料 | 購入店舗、時期、シリアルナンバー等 ブランドロゴ、ブランド名が表記されている箇所等を撮影し、商品写真として掲載する等 |

| 附属品の有無 | ― |

| 商品の状態 | サイズ、色、素材、汚損や傷の有無、画像のみでは判断が難しい商品の状態 |

(2)許認可の有無に関わらず、出品NGな商品

メルカリでは、古物商許可の有無にかかわらず、下記の商品は販売が禁止されています。

- 法令に違反、または、そのおそれがあるもの

(法令違反を助長するおそれのあるものを含む) - 個人情報を含む出品、投稿、個人情報の不正利用

- 外国為替および外国貿易法に抵触する商品

- 犯罪に使用されるおそれのあるもの

- 殺傷能力があり武器として使用されるもの

- 児童ポルノ、それに類するとみなされるもの

- 18禁、アダルト関連

- 使用済みの下着類

- 使用済みのスクール水着、体操着、学生服類等

- 換金性の高い商品、換金目的のもの

- 現金、金券類、カード類

- 領収書、公的証明書類

- チケット、金券類(電子データを含む)

- ダウンロードコンテンツ、デジタルコンテンツ等の電子データ

- ゲームアカウント、ゲーム内の通過、アイテム等の電子データ

- たばこ

- 医薬品、医療機器関係、非科学的商材

- 規制薬物、危険ドラッグ類

- 危険物、安全性に問題があるもの

- 安全面、衛生面に問題のある食品類

- 農薬、肥料

- 受け渡しに伴い、手続が複雑、専門知識が必要な商品

- 契約、支払が残っている携帯端末、すべてのSIMカード

- サービス、権利等の無形商品

- 手元にないもの

- 商品の内容が不明瞭な詰め合わせ、セット商品

- 試作品の記載がないオーダーメイド品

- 象牙、希少野生動物種の個体等のうち、種の保存法により必要とされる登録がないもの

- 健康食品、サプリ、化粧品を除く美容用品

- 許可なく製造した化粧品類、小分けした化粧品類

- 法令に抵触するサプリメント類

- 自動車、自動二輪車、原動機付自転車

- メルカリ側で不適切と判断されるもの

これらの出品が確認された場合、アカウントの利用制限等の措置がなされる可能性があります。利用制限の期間は、違反内容に応じ、大きく3段階に区別されます。

- 期間が定められるもの

- 制限解除への判断が伴うもの

- 無期限

違反回数に関わらず、無期限利用制限となる場合もありますので、出品の前に確認しましょう。

【関連リンク】禁止されている出品物|メルカリヘルプセンター

メルカリの出品に古物商許可が必要な場合、古物商の義務まとめ

当ページでは、メルカリの出品に古物商許可が必要な場合、古物商が負う義務について解説しました。