当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、産業廃棄物収集運搬業許可の取得に必要な要件、手続、注意点を解説します。

Contents

筆者プロフィール

榊原 沙奈(90′)

榊原行政書士事務所 代表行政書士

やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、「廃棄物処理法」に定める産業廃棄物、特別産業廃棄物を出す事業者が、「収集」「運搬」「処分」を行う際、取得が義務づけられる許可を指します。

つまり、何が「産業廃棄物」に該当するのかを知ることが、許可取得の要否を探る1歩です。

産業廃棄物収集運搬業許可の必要性

産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討する前に、「本当に許可は必要か」を検討しましょう。

当該許可の取得を要するのは、他人の出した産業廃棄物を運搬する場合です。

このため、下記に該当する場合は許可の取得は不要です。

- 自分で出した産業廃棄物を自ら運搬

- 一般廃棄物の運搬

- 廃棄物ではなく、有価物を取り扱う場合

有価物とは、市場において価値があるものを指します。

売買前提の廃品回収等がこれに該当します。

廃棄物の種類

廃棄物は「産業廃棄物」「一般廃棄物」に分類されます。

このうち産業廃棄物の一部は「特別産業廃棄物」に分類され、下記の取扱われます。

特別産業廃棄物

産業廃棄物のうち、特に危険性の高いものを「特別管理産業廃棄物」といいます。

特別管理産業廃棄物を取り扱う場合、通常の許可と併せて「特別産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しましょう。

関連許可

産業廃棄物収集運搬業許可の他、下記を取得しなければならない場合があります。

- 一般廃棄物収集運搬業許可

- 古物商許可

一般廃棄物収集運搬業許可

一般家庭から出る廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物に該当するため「一般廃棄物収集運搬業許可」を取得しましょう。

ほとんどの自治体は、一般廃棄物の収集運搬を特定の事業者に委託するため、募集時の入札に応募することになります。

古物商許可

市場価値のあるものを「有価物」といいますが、有価物を引き取る場合、古物商許可を要する場合があります。

特に、廃品回収や遺品整理業を行う事業者は、営業開始前に公安委員会(警察署)に確認しましょう。

産業廃棄物収集運搬業の取扱い

産業廃棄物収集運搬業許可における取扱いは、「積替え保管の有無」により異なります。

収集した廃棄物の保管施設を設置する場合、積替え保管ありとして申請することとなりますが、当ページでは、積替え保管がない場合の申請を解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得先

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を出す「排出元(荷積地)」、産業廃棄物を運搬する「処分場(荷降ろし地)」の所在地を管轄する都道府県知事から取得します。

両者が複数の県にまたがる場合、双方の都道府県知事に許可申請を行う必要があることに注意しましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、下記の要件を全て満たす必要があります。

- 欠格要件に該当しない

- 所定の講習を受講している

- 運搬施設がある

- 経済的基礎がある

- 適切な事業計画がある

1.産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件

産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたり、下記の欠格要件に該当する場合には申請自体、受付けられません。

1-1.欠格要件の対象者

欠格要件の対象となるのは、下記の人です。

- 個人事業主

- 法人

- 代表取締役、取締役等の役員

- 相談役、顧問、監査役

- 5%以上の株主

- 政令使用人

政令使用人とは、本店・支店の支店長等、産業廃棄物の処理に関する契約につき、締結権限を持つ人を指します。

上記に掲げる人が欠格要件に該当する場合、人事異動等を禁止されているわけではありませんが、法人の全部事項証明書等に異動履歴が記録されるため、あまりオススメいたしません。

1-2.欠格要件

下記のいずれかに該当する場合、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することはできません。

- 成年被後見人、被保佐人

- 破産後、復権を得ない人

- 禁錮以上の刑を受け、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人

- 特定の犯罪により、罰金刑以上の処罰を受け、5年を経過しない人

- 暴力団関係者

- 過去に廃棄物に関する許可を取消され、取消しの日から5年を経過しない人

- 許可が取消しとなり、聴聞から取消し決定までの間に廃業等をした人で5年を経過しない人

1-3.特定の犯罪とは

特定の犯罪とは、(1)環境関連法、(2)暴力関係法を指します。

(1)環境関連法とは、下記を指します。

- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

- 浄化槽法

- 大気汚染防止法

- 騒音規制法

- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

- 水質汚濁防止法

- 悪臭防止法

- 振動規制法

- 到底有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

- ダイオキシン類対策特別措置法

- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

(2)暴力関係法とは、下記を指します。

- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

- 刑法(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪)

- 暴力行為等処罰に関する法律

産業廃棄物収集運搬業許可を取得後に、対象者が欠格要件に該当した場合、その時点で許可を取消されます。

許可の取得前においては、許可の申請は却下されるいっぽう、申請手数料は返金されません。

刑法違反の場合、執行猶予がついていても欠格要件に該当する点に注意しましょう。

2.所定の講習を受講している

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、所定の講習を受講し、修了する必要があります。

令和6年(2024年)の講習会開催日程は下記の通りです。

講習会は、オンライン形式または対面形式にて開催されます。

2-1.受講料

受講料は、オンライン25,300円、対面で29,700円です。

2-2.受講内容

受講内容は下記の5科目、約12時間です。

- 廃棄物処理法概論

- 環境・循環型社会概論

- 業務管理

- 安全衛生管理

- 収集運搬

修了証は、受講から2週間から3週間程度で交付されます。

3.運搬施設があること

産業廃棄物収集運搬業許可に関する「運搬施設」とは、下記を指します。

- キャブオーバー

- ダンプカー

- コンテナ車

- 吸引車など

4.経済的基礎があること

産業廃棄物収集運搬業許可で求められる「経済的基礎」とは、債務超過の状態ではなく、かつ、持続的な経営見込みまたは経営改善の見込みがあることを指します。

4-1.債務超過とは

債務超過とは、法人の場合、貸借対照表の純資産がマイナスであること、個人事業の場合、直近の計算書において、資産に関する調書において、資産より負債の方が多いことを指します。

債務超過の場合、財務実績や計画書、公認会計士等が作成する財務診断書の提出を求められる場合があります。

5.適切な事業計画があること

産業廃棄物収集運搬業許可申請において、事業計画の概要を求められます。

当該書面には、下記を記載します。

- 事業の全体計画

- 取り扱う産業廃棄物の種類および運搬料など

特に重要なのは、予定運搬先(荷降ろし地)です。

運搬先となる中間処理場・最終処分場が有効な許可を取得していることを確認されますので、事前に確認しましょう。

産業廃棄物収集運搬許可に必要な書類

産業廃棄物収集運搬業許可に関する書類は、各自治体で異なります。

例として、神奈川県の場合を記載します。

- 許可申請所

- 事業計画書

- 運搬車量の写真

- 運搬容器の写真

- 事業開始資金及び調達方法

- 資産調書

- 誓約書

- 定款又は寄附行為

- 申請者の登記事項証明書(法人の場合)

- 住民票(役員または個人事業主、株主、政令使用人)

- 講習会修了証の写し

- 直前3年間の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表等)

- 直前3年間の法人税納税証明書

- 直前3年間の所得税納税証明書

- 自動車検査証記録事項の写しなど

上記の他、事案に応じた必要書類を求められることもあるため、指示に従いましょう。

審査期間

産業廃棄物収集運搬業許可申請から許可に至るまでの審査期間は、通常2か月から4か月程度を要します。

3週間で許可された事例もありますが、自治体、申請内容により異なる点に注意しましょう。

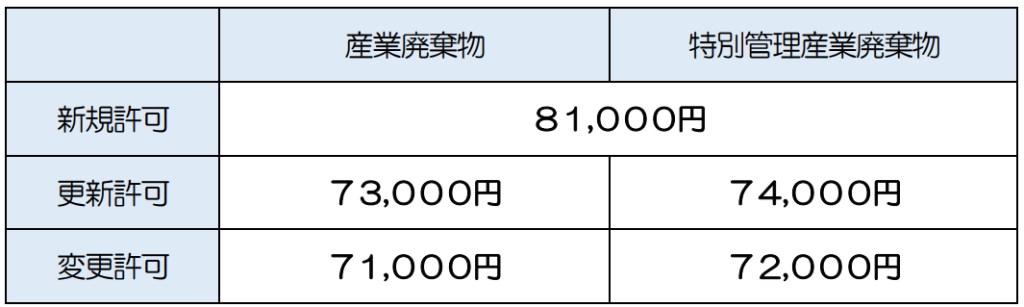

必要な費用

許可申請にかかる手数料は、下表の区分に応じた金額を収入印紙にて納付します。

許可証の交付は、原則、申請書を提出した窓口にて行われます。

更新許可及び変更許可を受ける場合、既存の許可証は返納しましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可申請のポイント

産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う前に、下記のポイントを抑えましょう。

有効期限

産業廃棄物収集運搬業許可には、5年間の有効期限があります。

更新許可を受ける場合、有効期限の3か月前から申請できますので、引き続き産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、早めに申請しましょう。

無許可で営業した場合のペナルティ

産業廃棄物収集運搬業許可を受けず営業した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または、この両方が科される可能性があります。

法人の場合、最大で3億円の罰金が科される可能性があるため、該当者は事前に許可を取得しましょう。

産業廃棄物関連の法律は、改正も多く、違反に関するペナルティ規定が多いのが特徴です。

自治体が通知してくれるとは限りませんので、自分自身でも確認するクセをつけましょう。

自治体により取扱いが異なる

産業廃棄物収集運搬業許可に関する権限は、原則、各都道府県知事にあります。

これにより、各自治体で運用規定が異なるため、複数の自治体で取得を検討する場合、必ず確認しましょう。

産業廃棄物収集運搬許可の要件、必要書類、注意点まとめ

当ページでは、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために満たすべき要件、必要書類、注意点を解説しました。